обязательные элементы традиционного кроя косоворотки

Как сшить русскую мужскую рубаху: обязательные элементы традиционного кроя косоворотки

Современной модой всё более востребован славянский стиль одежды. Главный элемент гардероба в этом стиле — русская народная рубаха, самый старый по возникновению и особенно символический наряд. Более поздний её вариант — косоворотка мужская — появился в XV веке, популярен стал в XIX веке, вытеснив прежние фасоны.

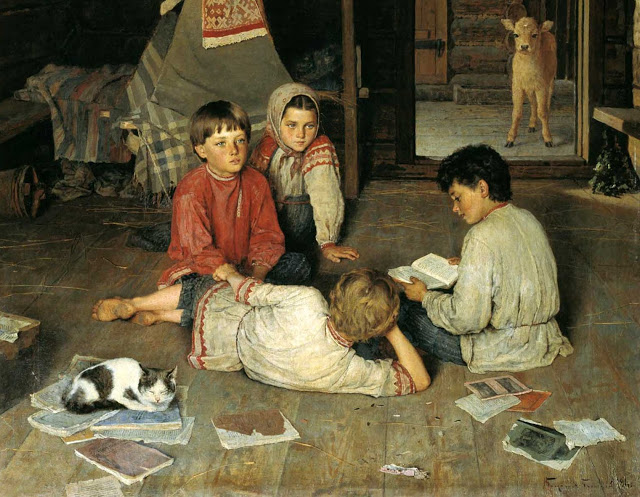

Рубаху носили мужчины, женщины, дети. В глубокой древности она была одинакова для всех, только мужская — до колена, женская — до полу, детская — ниже колен. Её подпоясывали и поддёргивали, обеспечивая свободу движения.

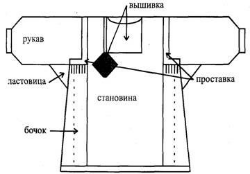

Крой древней рубашки

Конструкция прото рубахи — самая простая. Полотнище ткани сгибают по утку, на сгибе прорезают горловину, которая в дальнейшем оформляют без воротника (голошейка) или с небольшой стойкой (более поздний тип), с планкой посередине груди. По бокам тулова, или становины, делают вставки — бочкИ.

Они необходимы для свободного облегания. Тканные на кроснах полотна были от 40 до 80 см, что не позволяло получить нужную ширину изделия. Нехватку компенсировали вставками.

Рукава кроили прямые. Под мышкой их соединяли со становиной и бочками ластовицей квадратной формы. Ластовица обеспечивала комфорт в движении: если поднять руку, за ней не потянется вся рубашка.

Процесс раскроя, пошива регламентировали правила. Главное касалось ворота. Полотняный кусок при вырезе горловины вынимали исключительно через внутреннее пространство изделия. Странное, на первый взгляд, движение портнихи диктовали соображения безопасности.

Движение вовнутрь, к человеку означало сохранение, преумножение сил, здоровья, наружу — растрату. Поверье сохранилось до наших дней в двух известных вариантах: нельзя надевать одежду изнаночной стороной вверх, нельзя лить воду, другие полезные жидкости «от себя» — только по направлению к себе.

Простой крой сформировали не ограниченные возможности — в шитье мастерству деревенских портних могла позавидовать городская модистка. Прямоугольные детали экономили дорогой по вложенному труду холст, единственный «обрезок» — ткань полукруглой горловины — не выбрасывали, а прикладывали на заплаты.

КОСОВОРОТКА МУЖСКАЯ — ИСТОРИЧЕСКИЙ КРОЙ

Народная рубашка с косым воротом возникла в средние века. Причину появления объяснить модным веяниями нельзя: в древности всё определяла целесообразность. Д. С. Лихачёв высказал предположение, что косой ворот не давал нательному крестику — предмету очень личному, не предназначенному напоказ, вываливаться в пройму во время работы. Мысль академика подхватили другие исследователи народной культуры как единственно объективную для крестьянского быта.

Сегодня рубаха с косым воротом — модный элемент гардероба. Удивительно, но женщины, девушки косоворотку купить хотят даже чаще, чем мужчины: их привлекает красота узора, актуальный крой, комфорт наряда. Это нельзя считать отходом от традиции: русская народная рубаха вернула своё древнее универсальное предназначение, свойственное ей изначально.

Если вы владеете основами шитья, то косоворотку можно сшить самостоятельно. Далее я расскажу как на примере старого (до XIX века) фасона, реконструированного по одежде алтайских старообрядцев.

Элементы рубашки, раскрой

Все элементы прямоугольные, потому для их раскроя достаточно высчитать длину и ширину.

- Становина (тулово): от полотна отрезают цельный кусок (стену) в 2 длины изделия.

- Бочки. Длину бочка высчитывают по формуле: от длины изделия отнять длину проймы. Ширина бочка составляет: при ширине становины 40 см — 60 см, 60 см — 45 см, 80 см — 30 см. Размеры даны приблизительные, для традиционного изделия их высчитывают так, чтобы общая ширина рубахи была 1 м ± 10 – 15 см. Если вам настолько свободное облегание ни к чему, просто выберите собственный комфортный вариант.

- Рукава традиционно делали шириною 60 см для проймы глубиной 30 см. Длину рассчитывали так: от длины руки отнимали ширину плеча, что для мужчины с размером 48 – 50 составляло 70 см.

- Ластовица кроилась квадратом 15 на 15 см, при необходимости — больше, до 20 на 20 см.

Народная рубашка: сборка

Сначала сшивают становину с бочками. Складывают становину пополам, находят середину, вырезают горловину, отложив по 2 см вперёд и назад.

Далее сшивают рукава, оставляя свободный край для пристрачивания ластовицы. На них нашивают становину, а после рукава нашивают на бочки, втачивают вставку-ластовицу. При желании на рукавный шов пристрачивают проставку — декоративную ткань красного цвета, часто с вышивкой. В былые годы, когда косоворотка мужская изнашивалась, проставку отпарывали, чтобы использовать в новом изделии.

Далее обрабатываем горловину косой бейкой, отделываем кумачом, пришиваем пуговицы или крючки. На концах рукавов закладываем мелкие складки по 0,5 см, направляя вперёд, обшиваем край тесьмой или ярким тканьём.

Подол рубахи подрубаем, отделываем «полянкой» — вышитой проставкой — или просто тесьмой, яркой тканью.

Несмотря на простоту кроя, не у всех даже опытных швей русская народная рубаха выходит как должна с первого раза. Не стоит отчаиваться — с опытом всё получится. Вдохновиться вам поможет ассортимент магазина «Иванка», где косоворотки и рубахи в славянском стиле представлены многообразно: от самых древних фасонов с прямой прорезью на груди до сложных поздних вариантов.

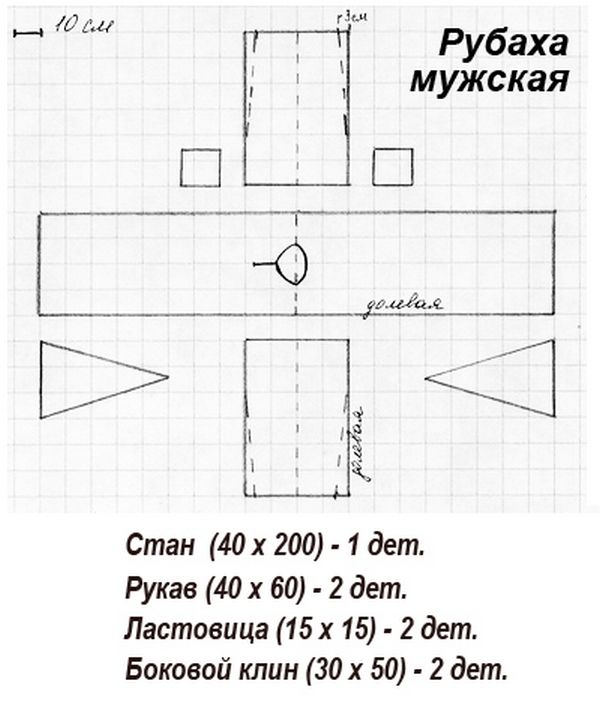

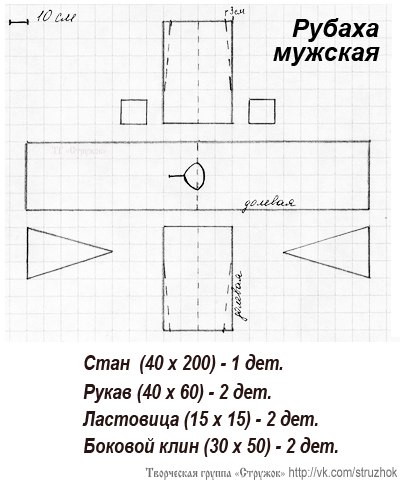

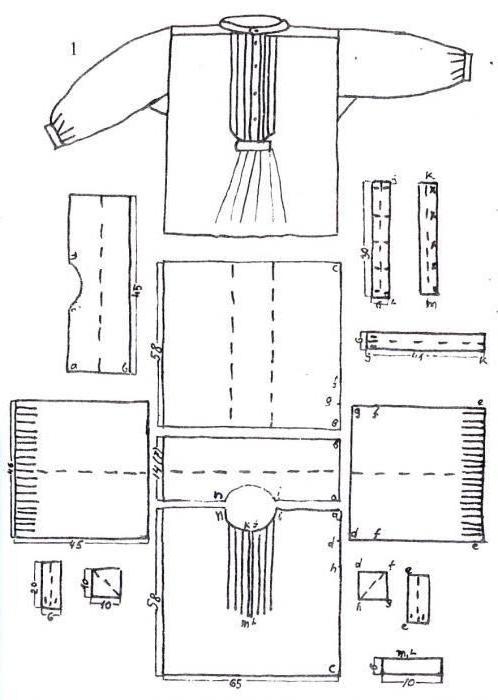

Раскрой древнерусской мужской рубахи из фабричного полотна

Случилось мне рисовать схему раскроя рубахи для одного хорошего человека. А потом подумалось: почему бы эту схему с небольшими пояснениями не выложить в сеть, чтобы каждый, кому надо, смог воспользоваться? Рубаха — очень важная деталь исторического костюма, именно она помогает создать основу образа. От рубахи, как от печки, «пляшут», разрабатывая тот или иной комплекс исторического костюма: будь то историческая реконструкция Руси или создание идеализированного «былинно-славянского» образа. Хотя требования к рубахам очень разные, потому что разные задачи их создания и люди, которые будут их носить, но при раскрое и пошиве всё же есть некоторые общие моменты, которые я постаралась объединить в этой заметке.

Многие мастера, и я в том числе, для пошива исторической одежды используют современный фабричный лён. Не буду говорить о том, хорошо это или плохо. Это факт. Заметка рассчитана на тех, кто хотя бы немного «в теме», имеет представление о том, чем исторический крой отличается от современного, но запутался в нюансах. В качестве иллюстрации привожу усреднённую схему-выкройку мужской рубахи XII − XIV вв.

Дорогие мастера, помните, одной на всех выкройки не бывает, поэтому, прежде чем шить, снимите нужные вам размеры и составьте СВОЮ схему. А ещё лучше, полазайте в интернете, найдите другие раскрои, сравните и выберите то, что подходит именно вам!

Сколько купить ткани?

Самый длинный кусок в раскрое — это стан. Его длина считается как двойная длина изделия с припусками на швы и расчётом на усадку. Для мужской рубахи это примерно 220 см, для женской − 300 см. Столько ткани и покупаем.

Ширина современного фабричного полотна обычно 130-150 см. После того, как мы вырежем из купленного полотна стан, остаётся ещё большой кусок, из которого кроятся все остальные детали и ещё немного даже останется.

Подготовка ткани к раскрою

Новый отрез ткани перед раскроем обязательно замочить в тёплой воде на пару часов и хорошо отполоскать. Можно постирать в машине с режимом двойного полоскания. Ткань немного сядет и с неё сойдёт часть фабричной краски. Заодно проверите, насколько она линяет, и не испортит ли это вам жизнь в дальнейшем.

Перед раскроем фабричную кромку срезают.

Ширина ткани и расчёт размеров

Сейчас ширина фабричного полотна 130-150 см. Но при пошиве историчной одежды необходимо помнить, что ширина домотканого полотна была гораздо меньше: 40-60 см. В северных районах ткань обычно делалась более узкой (40-50 см), в южных − более широкой (50-60 см).

На схеме дан раскрой рубахи с шириной полотна 40 см. Это примерно соответствует размеру 42-46 (XS-S). Чтобы получить больший размер, нужно либо выкроить стан большей ширины (до 60 см), либо подшить с боков дополнительные полосы ткани. Для размера 54 (XL) вполне достаточно ширины стана 60 см.

Стан

Стан выкраивается по долевой нити. Полотно перегибается пополам, таким образом, мы получим рубаху без плечевых швов. Длина рубахи меряется по колено или чуть выше. В зависимости от роста человека, это 100-120 см.

Рукав

Рукав тоже выкраивается по долевой. Ширина его обычно − те же 40 см. Длина зависит от длины руки человека. При раскрое рукава не забываем, что часть длины рукава берёт на себя ширина стана (то есть, полотно стана будет спускаться ниже плечевой косточки), поэтому от мерки «длина рукава» сразу отнимаем 10 см.

В среднем, длина рукава историчной рубахи колеблется от 50 до 60 см для самых длинноруких.

Чтобы получить зауженный рукав, перегнутое пополам полотно рукава обрезаем, как показано на схеме: сверху оставляя 15-20 см для крепления ластовицы. Со стороны запястья достаточно отмерить 3-5 см.

Ластовица

Обычно квадратный кусок со стороной 10-20 см. Её размеры определяются общим рисунком рубахи. Самое главное, чтобы при взмахе рукой вы чувствовали себя комфортно.

Боковые клинья

Расширяют рубаху в подоле и служат для удобства ходьбы. Клин может быть вырезан из целого куска, может быть составным. Ширина его тоже может быть разной, в зависимости от ваших желаний. На схеме показан цельнокройный клин шириной 30 см и длиной 50 см.

Важно помнить, что если в женской рубахе боковые клинья вшиваются прямо от ластовицы, то в мужской следует отступить от ластовицы вниз 5-10 см для получения истинно «мужского» силуэта.

Ворот

Определяется размером «обхват шеи». Может быть круглым или овальным, как вам удобно. Спереди может делаться ещё дополнительный небольшой разрез.

Вот и всё 🙂 Надеюсь, мой опыт окажется полезным. Желаю удачи в пошиве!

Рубахи в русском народном костюме

| Автор публикации: искусствовед Дедкова Нина Николаевна |

Типы женских рубах в русском народном костюме

Много сотен лет русский человек считал рубашку одним из самых главных и важных предметов одежды. «Рубаха» — древнейшее русское название нательной мужской и женской одежды. По мнению исследователей, это слово произошло от слова «руб» — кусок, обрывок ткани.

С рубашкой у русского человека было связано множество примет: свою рубашку нельзя было продавать, потому что вместе с ней можно было продать своё счастье. Испортив рубаху, можно было навести порчу на её владельца. Свадебной, венчальной рубашке приписывались целебные свойства.

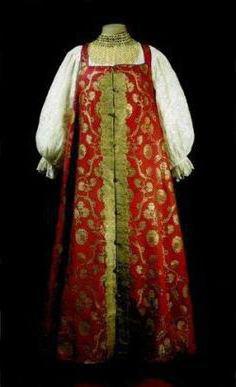

Крестьянские женские рубахи XVIII, XIX и даже начала XX века удивляли ценителей традиции и красоты: зачастую они украшались вышивками и были настоящими произведениями искусства.

Традиционно одежда делилась на будничную, обрядовую и праздничную. Будничные рубахи делали из простых тканей и украшали скромнее. Обрядовые рубашки шили из качественного холста или дорогих тканей, и в них дольше, чем в остальных, сохранялись архаичные крой и вышивка.

До XX века в деревнях сохранялась традиция на сборы урожая и общие покосы надевать жнивные, покосные рубахи. Костюм просватанной девушки и свадебная одежда в некоторых местах достаточно долго сохраняли древнейшую рубаху — долгорукавку.

В крестьянской среде всегда следили за модой, поэтому праздничные рубашки шили из новых дорогих тканей нередко с использованием городских элементов кроя и украшения; рукава праздничных рубашек, как правило, были очень пышными. В воскресные дни, собираясь в храм, всегда старались надеть чистую праздничную рубаху.

Русские женские рубахи были цельными и составными. Цельные рубашки шили из целых продольных, чаще четырёх, полотнищ ткани. Их называли по-разному: исцеленница, целошница (Архангельская губ.), проходная (Вологодская губ.), цельная, одностенная (Калужская, Орловская губ.). В XIX веке такие рубахи встречались нечасто, в основном как обрядовые свадебные или погребальные. Составные рубахи разделялись на верхнюю и нижнюю часть. Верхняя часть (на севере её называли «рукава», «воротушка», на юге — «станушка», «чехлик») была видна из-под сарафана или понёвы, поэтому её делали из качественной льняной или конопляной, а потом и хлопчатобумажной или шёлковой ткани. Нижнюю часть (на севере — «стан», на юге — «подстава») шили из плотного домотканого холста. Большинство рубах XIX-XX века были составными. Крой женских рубах чрезвычайно многообразен. В большинстве случаев они кроились весьма экономично, при этом почти не оставалось обрезков-отходов, так как модулем кроя являлась ширина ткани.

Рубахи состояли из нескольких прямоугольных и клинообразных деталей. Перед (из одной детали или двух полочек), а также спинка — составляющие основу рубахи, в большинстве случаев кроились так, чтобы долевая нить располагалась вдоль этих деталей. При необходимости подол рубахи расширялся при помощи боковых полотнищ или клиньев.

Рукава почти всегда пришивали под прямым углом к центральным деталям рубахи. Долевая нить рукава в деталях тоже, как правило, располагается вдоль руки. Рукава русских традиционных рубах могли быть зауженными книзу с помощью одного или нескольких клиньев, широкими, заканчивающимися манжетами или узкими обтачками.

У большинства рубах присутствовала ластовица. Эта деталь, квадратная или клиновидная, располагалась под рукавом, обеспечивая свободу движения руки.

В основе классификации традиционных женских рубах лежит способ кроя горловины рубахи.

Самой архаичной считается рубаха туникообразного кроя. Подобный крой встречается у многих народов, в нашей традиции он долго сохранялся также и в таких женских одеждах, как глухой сарафан, завеска и нагрудник. Центральное полотнище такой рубахи перегибалось пополам, образуя перед и спинку. На сгибе прорезалось отверстие и разрез ворота. В XIX веке и в начале XX века они встречались достаточно редко в качестве обрядовой, исподней, старушечьей или смертной рубахи.

Самыми распространёнными были рубашки с поликами – плечевыми вставками, расширяющими горловину рубахи и соединяющими детали переда и спинки. Нередко полики выделяли контрастной тканью или вышивали. Существуют варианты названия этой детали: ластовка, верхняя ластовица.

В русских рубахах встречались прямые и косые полики. Бытовали два варианта рубахи с прямыми (прямоугольными) поликами.

Первый вариант представляют рубахи с прямыми поликами, пришитыми параллельно утку основных деталей стана. Прямоугольные полики пришивали к верхним срезам деталей переда и спинки. На стан шло четыре полотнища домотканого полотна или два – покупного, более широкого. Это самый распространённый тип рубахи: он бытовал в северных, центральных губерниях, на некоторых территориях Орловской, Калужской, Тульской, Ря-занской, Воронежской, Курской губернии. Вместе с русскими этот тип рубахи «переехал» на Урал и в Сибирь, бытовал как основной у старообрядцев Алтая.

Второй вариант — рубахи с прямыми поликами, пришитыми параллельно основе стана. Прямоугольные полики пришивали к боковым срезам деталей переда и спинки. Как правило, станы холщёвых рубах шили также из четырёх полотнищ. До наших дней сохранилось немного таких рубашек, большинство из которых праздничные. Рубахи этого вида встречались в Воронежской, на северо-западе Курской, в Рязанской, Московской губернии, у населения верх-ней Оки.

Разновидностью рубашек с прямыми поликами были рубахи со слитными поликами. В них рукава выкраивались с выступом, который играл роль полика.

Косой полик имеет форму трапеции, сшитой из двух частей. Косые полики острыми углами вшивали в вертикальные разрезы или швы, сделанные в деталях переда и спинки. Подобные рубахи носили с понёвами в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Курской губерниях, и на юге Нижегородской.

В XIX — начале XX века был широко распространён крой рубахи, при котором в образовании ворота участвовали перед, спинка и широкие рукава. Рубашки такого кроя называют бесполиковыми. Они, как правило, шились из широких покупных тканей (кумача, коленкора, ситца и других). Бесполиковые рубахи носили с круглыми сарафанами позднего кроя.

Рубахи на кокетках стали распространенными во второй половине XIX- начале XX века. Встречалось несколько разновидностей подобных рубах. Первая, и, вероятно, более ранняя, встречается в поморском женском костюме: небольшая кокетка с разрезом — возможно, сохранившийся фрагмент обрядовой туникообразной рубахи, бытовавшей когда-то здесь у старооб-рядцев. Вторая разновидность этого типа рубах, предположительно, появилась под влиянием городской моды. Кокетки у таких женских рубах состоят из нескольких деталей, есть плечевой шов, рукава таких рубах с окатом, у них может отсутствовать ластовица.

Как и вся традиционная одежда, крой и вид русских женских рубах формировались в строгом соответствии с нравственными нормами русского крестьянского общества, с учётом природных и климатических условий той или иной местности нашей страны. Вид женской одежды, и рубахи в частности, максимально соответствовал типу женской фигуры, внешности и особенностям характеров русских женщин, украшая их внешний вид и незатейливый быт.

Крой женских рубах северных и южных губерний России и их конструктивные особенности:

Рассмотрим конструкции рубах на основе конкретных этнографических образцов. Образцы принадлежат двенадцати губерниям России, из которых 5 относятся к северному региону, 7 – к южному. Для северных губерний характерно ношение рубах с сарафанами или юбками, крой самих рубах – без поликов, с прямыми поликами или на кокетке, по длине они могли быть от очень коротких (т.н. рубаха «рукава», «воротушка») до длинных («рукава» со станом).

В южных губерниях рубахи носили, как правило, с поневой – распашной поясной одеждой, что обуславливало длину рубах (не выше линии бедер). По способу кроя у южных великоруссов были известны два вида рубах: с прямыми и косыми поликами (последняя для них особенно характерна).

Представленные ниже в таблице схемы в определенной степени характеризуют многообразие способов кроя рубах и позволяют сделать выводы о значении отдельных конструктивных элементов.

При построении схем использованы следующие условные обозначения.

Элемент на чертеже | Обозначение | Элемент на чертеже | Обозначение |

Деталь кроя | Сборка буфами | ||

Линия середины переда и спинки, плечевого перегиба | Складки | ||

Линия перегиба детали | Разрез | ||

Сборка | Надсечка | ||

Посадка на детали | Сборка на кулиску |

I. СЕВЕРНЫЕ ГУБЕРНИИ РОССИИ

| |

1. Бесполиковая праздничная («троицкая») девичья рубаха-воротушка (село Безводное Нижегородского уезда Нижегородской губернии, XIX – нач.ХХ в.) | |

Эскиз |

Конструктивные особенности |

| |

2. Женская рубаха на кокетке (Пермская губерния, конец XIX – начало ХХ в.) | |

| |

3. Рубаха «рукава» со станом (г.Каргополь Каргопольского уезда Олонецкой губернии, ХХ в.) | |

| |

4. Праздничная девичья рубаха «рукава» со станом (Нёнокский посад Архангельского уезда Архангельской губернии, начало ХХ в.) | |

| |

5. Женская рубаха (село Карлыханово Златоустовского уезда Уфимской губернии, начало XX в.) | |

| |

II. ЮЖНЫЕ ГУБЕРНИИ РОССИИ

| |

1. Женская рубаха (Тульская губерния, конец XIX в.)

| |

|

|

2. Женская рубаха (Курская губерния, конец XIX в.)

| |

| |

3. Женская рубаха (село Салтыково Спасского уезда Рязанской губернии, XIX – нач. ХХ в.)

| |

| |

4. Девичья праздничная рубаха (село Красная Дубрава Спасского уезда Тамбовской губернии, начало ХХ в.)

| |

| |

5. Женская рубаха «вышитые рукова» (деревня Алешня Болховского уезда Орловской губернии, начало ХХ в.)

| |

| |

6. Девичья венчальная рубаха (Бирюченский уезд Воронежской губернии, начало ХХ в.)

| |

| |

7. Девичья свадебная рубаха (село Вяземка Керенского уезда Пензенской губернии, начало ХХ в.)

| |

| |

Функциональное и декоративное значение элементов кроя рубах

Форма русской рубахи отражает потребности среды ее носителей и является результатом длительного социального отбора. Крой рубахи удивительно мудр и рационален. Для него характерна прямолинейность; каждая основная деталь с прямыми линиями кроя, а также и полики, клинья, ластовицы рукавов не только несли конструктивные и эстетические функции, но и способствовали экономии ткани. Несмотря на кажущуюся простоту, геометричный крой позволял создавать сложные объемные формы, обеспечивающие максимальное удобство в носке и подчеркивающие красоту, статность и дородность носительницы.

Стан. Конструктивное членение рубахи в основном зависело от ширины холста. Ширина холста и экономичность кроя определяли линию притачивания рукава и длину плечевых срезов. При применении более широкой ткани плечевой срез удлинялся довольно значительно, и линия притачивания рукава иногда принимала горизонтальное положение. При использовании узкой ткани плечевой срез удлинялся незначительно, а линия проймы принимала вертикальное положение и прямоугольную форму.

Иногда верх рубахи и стан шились как два самостоятельных предмета, что было продиктовано соображениями экономии: «верхов», на которые ткани шло немного, было несколько у каждой женщины, а стан пришивался к тому, который собирались надеть.

Полик. Функциональность народной одежды в первую очередь обязана полику. Конструктивная функция полика играет важную роль в одежде: он расширяет верхнюю плечевую часть рубахи, отчего ворот ее собирается в мелкие сборки; помогает сбалансировать прямой крой рубахи на любую фигуру независимо от размера; размеры полика способствуют увеличению или уменьшению объема рубахи; также полик создает направление рукаву, обеспечивает его поворот и динамичность.

Эстетическая сторона полика проявляется в определении места его положения и величины отделки, взаимосвязанной с ним. В рубахах с прямыми поликами характерной отделкой являлся сам полик, выполненный из кумача, набивных ситца, сатина либо из вставок узорного ткачества. Полики по швам украшались вышивкой, кружевом, тесьмой и т. п. В рубахах с косыми поликами украшались места соединения полика со станом, зрительно отделяя полик от рукава, обрисовывая стан фигуры. Вышивка и цветные вставки располагались на рукавах низко, почти на линии локтя.

Рукав. Форма рукавов могла быть различной: они делались прямыми или суживающимися к кисти, пышными у плеч или у запястья, длина варьировалась от ¾ до чрезмерной, почти до пола. Разнообразие форм обеспечивалось множеством различных способов кроя. Часто рукав представлял собой цельную прямоугольную деталь. Бытовали кошеные рукава – из одного кошеного полотна или из полотна и одного или двух срезанных с него клиньев. Так называемые рукава-«кули» состояли из двух прямых полотен разной длины, углы большего из которых закладывались «кульком». Существовали и другие разновидности.

Разнообразны и варианты оформления низа рукавов: сборка под узкую обшивку, манжеты и оборки разной ширины, отделка вышивкой, кружевом, тесьмой, «зубчиками».

Форма рукавов, включая оформление низа, значительно влияла на силуэт костюма в целом, а отделка гармонично вписывалась в общую концепцию изделия, придавая ему строгий или торжественный вид.

Ластовица. Вставка подмышками была нужна для того, чтобы укрепить место соединения рукава с боковым полотнищем рубахи и позволить руке свободно двигаться при выполнении традиционной крестьянской работы. Иногда ластовица могла быть цельнокроеной с клином рукава. Часто ластовицу выкраивали из ткани другого цвета, нежели основная, создавая этим дополнительный цветовой акцент в общей композиции.

Горловина. Женская рубаха, в отличие от мужской, обязательно имела сборки у ворота. Сборчатый ворот создавал мягкое движение ткани на стане, свободно драпирующей женскую фигуру. Линия горловины подчеркивалась узкой обшивкой. Стойки и планки, оформляющие разрез переда, обычно богато декорировались и выполняли роль активного центра композиции, подчеркивали симметричность изделия. В бесполиковых рубахах широкий кареобразный вырез, создаваемый сосборенными краями рукавов и переднего и заднего полотнищ, избавлял от необходимости делать разрез.

Боковые вставки и клинья. Придавали дополнительный объем изделию, косые клинья, к тому же, обеспечивали расширение книзу.

Кокетка. Отрезная деталь – кокетка, или пелеринка, способствовала уменьшению объема у горловины рубахи, а также позволяла закладывать мелкими складками или фигурными сборками переднее и заднее полотнища и рукава в месте соединения с ней.

Понимание конструктивно-декоративной роли каждого элемента кроя костюма дает возможность переосмыслить их значение в контексте современной моды, сохранить или утрировать его, создавая модели одежды, в которых органично переплетаются дух современности и неповторимый национальный колорит.

Праздничная («троицкая») рубаха

Описание праздничной («троицкой») рубахи, бытовавшей в селе Безводном Нижегородского уезда Нижегородской губернии в XIX – начале ХХ в.: рубаха является составной частью девичьего костюма Нижегородской губернии, надеваемого на церковный праздник Троицу. С рубахой надевали косоклинный (позже – круглый) сарафан из дорогого шелка, украшенный золотым позументом или бахромой. К сарафану в обязательном порядке полагалась шелковая или парчовая нагрудная распашная одежда, называвшаяся по-разному: «душегрея», «епанечка», «холодник», «кафтанчик». Ансамбль дополнялся головным убором «повязка» и нагрудным украшением «ожерельи».

Отличительной особенностью рубахи является густая ручная сборка по горловине и по низу рукавов и искусно отделанные вручную манжеты.

Современные блузы с элементами фольклорного стиля, включающие принципы народного кроя и отделки

На основе данных исторического исследования и изучения модных тенденций последних сезонов современные модельеры разрабатывают блузы с элементами фольклорного стиля, включая принципы народного кроя и отделки. На рисунках представлены эскизы модельера-конструктора Лаптевой А.Ю., разработанные под руководством искусствоведа Дедковой Нины Николаевны.

Посмотреть полный каталог выкроек платьев и сарафанов, юбок, брюк, блузок и топов.

Читать статьи из рубрики «Мода и стиль»:

Выбор одежды в зависимости от Вашего цветотипа внешности

Выход в свет — вечерняя мода

Съемные аксессуары — изысканное дополнение Вашего образа

Баска — модный тренд сезона

Одежда для типа фигуры ГРУША — рекомендации стилистов

Как правильно снять мерки — общие правила

Как правильно выбирать трикотажные полотна — консультация профессионалов

Раскрой древнерусской мужской рубахи из фабричного полотна

Случилось мне рисовать схему раскроя рубахи для одного хорошего человека. А потом подумалось: почему бы эту схему с небольшими пояснениями не выложить в сеть, чтобы каждый, кому надо, смог воспользоваться? Рубаха — очень важная деталь исторического костюма, именно она помогает создать основу образа. От рубахи, как от печки, «пляшут», разрабатывая тот или иной комплекс костюма: будь то историческая реконструкция Руси или создание идеализированного «былинно-славянского» образа. Хотя требования к рубахам очень разные, потому что разные задачи их создания и люди, которые будут их носить, но при раскрое и пошиве всё же есть некоторые общие моменты, которые я постаралась объединить в этой заметке.Раскрой древнерусской мужской рубахи из фабричного полотна

Многие мастера, и я в том числе, для пошива исторической одежды используют современный фабричный лён. Не буду говорить о том, хорошо это или плохо. Это факт. Заметка рассчитана на тех, кто хотя бы немного «в теме», имеет представление о том, чем исторический крой отличается от современного, но запутался в нюансах. В качестве иллюстрации привожу усреднённую схему-выкройку мужской рубахи XII − XIV вв.

Дорогие мастера, помните, одной на всех выкройки не бывает, поэтому, прежде чем шить, снимите нужные вам размеры и составьте СВОЮ схему. А ещё лучше, полазайте в интернете, найдите другие раскрои, сравните и выберите то, что подходит именно вам!

Сколько купить ткани?

Самый длинный кусок в раскрое − это стан. Его длина считается как двойная длина изделия с припусками на швы и расчётом на усадку. Для мужской рубахи это примерно 220 см, для женской − 300 см. Столько ткани и покупаем.

Ширина современного фабричного полотна обычно 130-150 см. После того, как мы вырежем из купленного полотна стан, остаётся ещё большой кусок, из которого кроятся все остальные детали и ещё немного даже останется.

Подготовка ткани к раскрою

Новый отрез ткани перед раскроем обязательно замочить в тёплой воде на пару часов и хорошо отполоскать. Можно постирать в машине с режимом двойного полоскания. Ткань немного сядет и с неё сойдёт часть фабричной краски. Заодно проверите, насколько она линяет, и не испортит ли это вам жизнь в дальнейшем.

Перед раскроем фабричную кромку срезают.

Ширина ткани и расчёт размеров

Сейчас ширина фабричного полотна 130-150 см. Но при пошиве историчной одежды необходимо помнить, что ширина домотканого полотна была от 40 до 60 см (на размах руки с челном при горизонтальном ткацком стане). В северных районах ткань обычно делалась более узкой (40-50 см), в южных − более широкой (50-60 см).

На схеме дан раскрой рубахи с шириной полотна 40 см. Это примерно соответствует размеру 42-46 (XS-S). Чтобы получить больший размер, нужно либо выкроить стан большей ширины (до 60 см), либо подшить с боков дополнительные полосы ткани. Для размера 54 (XL) вполне достаточно ширины стана 60 см.

Стан

Стан выкраивается по долевой нити. Полотно перегибается пополам, таким образом, мы получим рубаху без плечевых швов. Длина рубахи меряется по колено или чуть выше. В зависимости от роста человека, это 100-120 см.

Рукав

Рукав тоже выкраивается по долевой. Ширина его обычно − те же 40 см. Длина зависит от длины руки человека. При раскрое рукава не забываем, что часть длины рукава берёт на себя ширина стана (то есть, полотно стана будет спускаться ниже плечевой косточки), поэтому от мерки «длина рукава» сразу отнимаем 10 см.

В среднем, длина рукава историчной рубахи колеблется от 50 до 60 см для самых длинноруких.

Чтобы получить зауженный рукав, перегнутое пополам полотно рукава обрезаем, как показано на схеме: сверху оставляя 15-20 см для крепления ластовицы. Со стороны запястья достаточно отмерить 3-5 см.

Ластовица

Обычно квадратный кусок со стороной 10-20 см. Её размеры определяются общим рисунком рубахи. Самое главное, чтобы при взмахе рукой вы чувствовали себя комфортно.

Боковые клинья

Расширяют рубаху в подоле и служат для удобства ходьбы. Клин может быть вырезан из целого куска, может быть составным. Ширина его тоже может быть разной, в зависимости от ваших желаний. На схеме показан цельнокройный клин шириной 30 см и длиной 50 см.

Важно помнить, что если в женской рубахе боковые клинья вшиваются прямо от ластовицы, то в мужской следует отступить от ластовицы вниз 5-10 см для получения истинно «мужского» силуэта.

Ворот

Определяется размером «обхват шеи». Может быть круглым или овальным, как вам удобно. Спереди может делаться ещё дополнительный небольшой разрез.

Вот и всё)) Надеюсь, мой опыт окажется полезным. Желаю удачи в пошиве!

СТРУЖОК Вконтакте

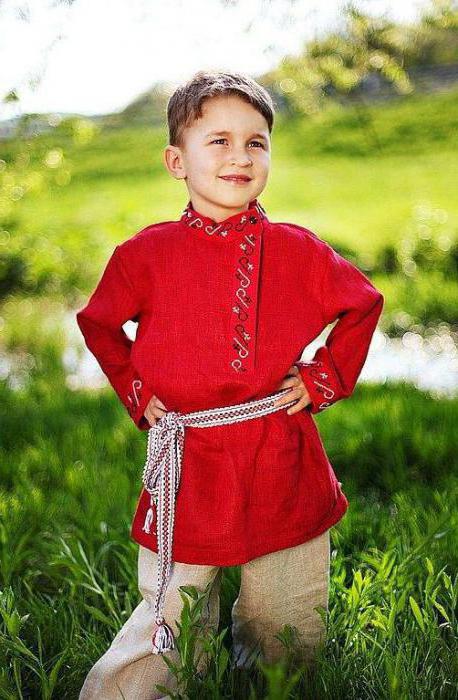

Косоворотка для мальчика: выкройка быстро с фото

На сегодняшний день существует масса детских мероприятий, которые отмечаются в славянском стиле. Масленица, Новый год, проводы осени и многие другие. Дети должны быть наряжены в национальные костюмы. Если ваш сын приглашён на такой праздник, ему нужно будет облачиться в традиционную одежду, включающую специальную рубаху. Шьётся косоворотка для мальчика своими руками очень просто.

Косоворотка — это деталь одежды, которую носили как в будние дни, так и в праздники на Руси. Своё название она получила из-за своеобразного расположения воротника — сбоку горловины. Такой разрез был придуман, чтобы нательный крестик не выпадал во время трудовой деятельности. Рубаху не заправляли в брюки, но подпоясывали особым способом. Подобные сорочки шили из атласа, шёлка или полотна. Края рукавов и низ рубашки расшивали ткаными узорами. Благодаря представленному ниже фото руководству, вы легко создадите этот элемент русской народной одежды.

Шьем интересную косоворотку для мальчика своими руками

Необходимые материалы:- материя: сатин, лён или хлопок;

- декоративная тесьма;

- моток ниток, чтобы прикрепить тесёмку;

- липучка-застёжка;

- швейные принадлежности: мел, портновские ножницы, линейка и булавки.

- Построить выкройку исходя из размеров ребёнка. Схема для косоворотки очень несложная, она будет понятна даже новичку. Эта рубашка кроится без плечевых швов. В результате у вас выйдет прямоугольник с горловиной в центре.

- Раскроить материю, оставляя припуски на швы, а также подгибы рукавов и подола рубашки. Вспомогательная деталь — втачная планка, выкраивается отдельно.

- Пристрочить ластовицу, специальную вставку в подмышки, к рукаву. Затем наживить рукав к основному куску ткани. Прикрепить оба рукава машинным швом.

- Прострочить боковые швы рубахи на машинке и обработать их на оверлоке, чтобы ткань не осыпалась.

- Подогнуть рукава и низ рубахи, прогладить их и прострочить.

- С помощью тесьмы обтачить горловину: сначала пришить воротник-стойку, а после наложить тесьму и прострочить.

- Прикрепить с внутренней части воротника застёжку-липучку.

- Пришить по краям рукава и низу косоворотки тесьму.

По желанию, на одежде можно вышить крестиком славянские обереги.

Это интересно:- праздничные косоворотки делали чаще всего из ткани белого цвета;

- рубаха всегда подпоясывается, так как пояс являлся обязательным предметом мужского гардероба;

- перед началом работы материю лучше всего замочить в горячей воде, затем высушить и отпарить утюгом. В этом случае она даст усадку.

Мужчины подпоясывались по-разному: чуть ниже грудной клетки, на талии, ниже талии. Пояс обкручивался вокруг тела два раза. Узел располагался спереди или сбоку и свисал на 40 см. Его можно сделать самому из шерстяной или хлопчатобумажной пряжи и украсить кистями.

Для того чтобы сплести такое украшение, вам понадобятся нити мулине. Можно использовать разные оттенки, тогда предмет одежды получится пёстрым. Длина готового изделия составит половину от длины нитей.

- Сложить каждую нитку пополам, так, чтобы получилось 5 петель.

- Собрать в пучок свободные концы пряжи и закрепить их на дверной ручке или гвозде на уровне груди под небольшим наклоном.

- Петли надеть на пальцы: три из них на указательный, средний и безымянный пальцы левой руки, две остальные на указательный и средний пальцы правой. Работать начинаем безымянным пальцем правой руки.

- Рабочий палец продеть в петли на левой руке, подцепить петлю с указательного пальца снизу вверх и протащить ее сквозь петли на себя. Надеть петлю на безымянный палец правой руки.

- Перекинуть оставшиеся петли на указательный и средний пальцы, а работать освобожденным безымянным пальцем левой руки.

- Развести руки в стороны и прибить первый ряд пояса к его основанию.

- Рабочим пальцем левой руки продеть сквозь петли к указательному пальцу правой. Подцепить дальнюю петлю и протащить на себя, чтобы она оказалась на безымянном пальце правой руки.

- Перетянуть оставшиеся петли на указательный и средний пальцы правой руки, освободив для работы безымянный палец. Снова прибить образовавшийся ряд.

- Повторять такой порядок, пока нить не подойдет к концу. По завершении завязать пояс любым узлом и оформить края кисточками.

С помощью этого простого руководства вы сплетёте оригинальное украшение одежды, которое подойдет не только к национальным костюмам, но к повседневным вещам.

Видео по теме статьи

Дополнительные идеи можно почерпнуть из нескольких видео мастер-классов, размещенных ниже.

описание, особенности пошива, выкройка, фото

Во все времена и для любого народа одежда имела не только традиционную практическую функцию, но и представляла национальную ментальность и культуру. Современные известные кутюрье все чаще используют русский национальный костюм для изготовления своих коллекций. Рубаха русская является самым древним и универсальным элементом народного костюма. Ее разрешалось одевать всем: мужчинам, женщинам, крестьянам, купцам и князьям.

История русской рубахи

Старославянский язык содержит множество слов, имеющих много общего с «рубахой». Но если подойти к данному вопросу этимологически, то наиболее близкими окажутся: «рубь» — отрезок, кусок ткани и «руш» — рушить, рвать.

Это нельзя назвать совпадением. Причина в том, что русская народная рубаха – это самое простое одеяние: тканевое полотно, согнутое посередине и оснащенное отверстием для головы. Да и ножницы появились гораздо позже, чем человек обратился к ткачеству. Постепенно рубахи стали скреплять по бокам, а потом еще и дополнять их прямоугольными кусками ткани – рукавами.

Отличительные особенности мужской русской рубахи

Рубаха русская (славянская) – это еще и средство социальной интеграции. Ее мог надеть на себя как знатный человек, так и рядовой мирянин – единственным отличием являлся используемый материал – лен, конопля, шелк, хлопок и богатство отделки.

Ворот, подол и запястья русской национальной рубахи обязательно должна была украшать вышивка-оберег. Русскую мужскую рубаху 17-18 века можно отличить от южнославянской по легко узнаваемым чертам: смещенному влево разрезу на горловине, позволяющему скрыть крестик, и длине по колено.

Женская рубаха

Русская женская рубаха является основополагающим элементом национального наряда. В южной части страны поверх нее одевалась юбка-понева, а в центральной и северной – сарафан. Льняную рубаху, по длине совпадающую с длиной сарафана, называли «станом». Кроме того, рубаха могла быть:

- будничной;

- праздничной;

- ворожбенной;

- покосной;

- для кормления младенца.

Но к числу наиболее интересных относят рубаху-порукавку. Особенность этого одеяния состоит в очень длинных, порой до подола, рукавах, которые на уровне запястья были оснащены прорезями для рук, что позволяло завязать свисающие рукава за спиной. Кроме того, ношение подобной рубахи можно было осуществить еще одним способом: лишнюю длину рукава собрать в складку и прихватить. Конечно, такую рубаху нельзя назвать будничной, так как работать в ней, мягко говоря, неудобно (кстати, выражение «работать спустя рукава» берет свое начало именно отсюда).

Первоначально её надевали для ворожбы или какого-либо языческого религиозного обряда. А немного позже она стала праздничной одеждой либо нарядом для знатных людей.

Магнетизм вышивки-оберега

Даже спустя много лет после того, как русичи приняли христианство, они не перестали верить в целительную силу вышивки-оберега, нанесенного на нательную рубаху. Те же соображения брали в основу при пошиве первой рубашки для новорожденного – если родился мальчик, то использовали рубаху отца, а если девочка, то матери. Это был самый мощный оберег. Только к трехлетию ребенка шили одежку из нового материала.

Одежда или визитная карточка

В давние времена рубаха русская являлась не просто предметом одежды, но и визитной карточкой каждой женщины. Раньше не было бутиков и ателье, и в обязанности хозяйки входил пошив одежды для себя и своих родных. Следовательно, чем лучше сидел костюм, чем больше на нем было орнаментных элементов и украшений, тем более старательной считалась жена. Кроме того, славянское мировоззрение основывается на умении гармонизировать окружающее пространство – семью, двор, дом и т. д. А прийти к этому можно только в том случае, если будет достигнута внутренняя гармония. То есть, если у женщины все хорошо, то и результат ее работы будет великолепен. Вывод – если человек надел рваную рубаху, из которой торчат нитки, то и атмосфера в его семье и душе соответствующая.

Важно! Рукоделие считалось исключительно женским занятием. Этот факт также является подтверждением того, что, по мнению предков, за атмосферу в семье должна отвечать только жена.

Мужская рубаха

Русская рубаха мужская сильно отличается от женской. Разница состоит в более архаичном крое и декоре. Раньше была популярна домотканая ткань – полотно шириной 40 см (размер обусловлен конструкцией ручного ткацкого станка). Именно отсюда берет начало и вид кроя, применяемый по настоящее время – для изготовления рубахи используются вертикальные полосы ткани разной ширины. Ассортимент ширины современного материала позволяет не прибегать к использованию дополнительной полосы вдоль стана, но именно такой крой предусмотрен духом древности и традициями предков.

Русская рубаха, выкройка которой отработана веками, не только проста, но и практична, ведь она обеспечивает полную свободу движений, что так необходимо мужчине как в работе, так и в бою.

Для декора обычно используются вышитые ленты или тесьма, основными местами расположения которых служат воротник, запястья и нижний край рубахи. Еще одним украшением является «подоплека» — участок от горловины до солнечного сплетения украшался посредством вышивки или вставки из другого материала.

Аутентичные образцы часто содержали свастичную символику. Данные элементы декора уже нельзя назвать простым украшением мужской рубахи — это скорее мощный оберег, защищающий хозяина от злой силы и черной энергии. Такой же обереговой силой обладал пояс, или кушак, который являлся неизменным и обязательным дополнением к мужскому наряду. Поэтому слово «распоясанный» означает не только потерю сдержанности и приличия, но и беззащитность перед злыми духами.

Цельная и составная женская рубаха

Просторная русская рубаха для женщины шилась из целого продольного полотнища. В разных губерниях подобная одежда имела свое название:

- в Архангельской ее звали целошницей или исцеленницей;

- в Вологодской – проходной;

- в Калужской и Орловской – цельной или одностенной.

В XIX веке такие рубахи считались редкостью – их можно было встретить лишь на свадьбе да на похоронах.

Составная рубаха (русская) предполагает наличие верхней и нижней части. Первая должна была быть видна из-под сарафана или поневы, поэтому для ее изготовления использовалась льняная или конопляная, а потом – хлопчатобумажная или шелковая ткань. На изготовление нижней части шел плотный домотканый холст.

Рубахи XIX-XX веков преимущественно были составными. В основном при пошиве использовались очень экономичные выкройки, не оставляющие после себя обрезков-отходов, так как за модуль кроя принималась ширина ткани.

В состав рубахи входили прямоугольные и клинообразные детали. Крой переда и спинки – составляющих основ рубахи – производился таким образом, чтобы долевая нить располагалась вдоль этих деталей. При необходимости подол рубахи расширяли посредством бокового полотнища или клина.

Для соединения рукава с центральной деталью использовался прямой угол.

Большинство рубах содержало ластовицу – квадратную или клиновидную деталь, расположенную под рукавом и обеспечивающую свободу рукам.

Виды кроя

Русская народная рубаха может быть скроена различными способами.

Самым архаичным считается туникообразный крой. К нему прибегали многие народы, а в нашей традиции он также нашел отражение и в других одеждах, например, в глухом сарафане, завеске и нагруднике.

К самому распространенному виду относится рубашка с поликами – плечевыми вставками, которые расширяют горловину рубахи, а также соединяют перед и спинку. Среди них можно выделить:

- рубаху с прямыми поликами, пришивание которых осуществлялось параллельно утку основной детали стана;

- рубаху с прямыми поликами, которые были соединены параллельно с основой стана.

Первые были популярны в губерниях, расположенных в северной и центральной частях страны, а вторые – в Рязанской, Московской губерниях, а также у населения верхней Оки.

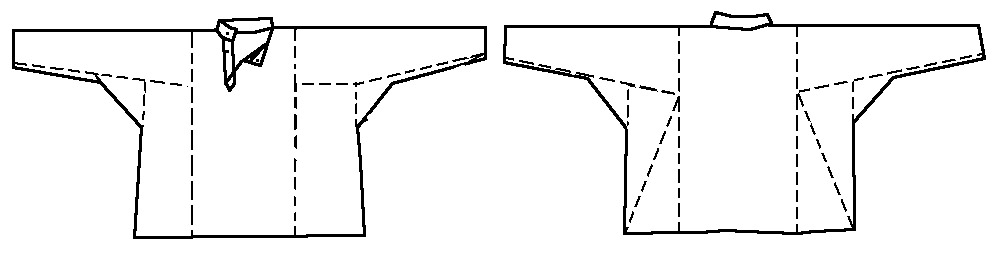

Русская мужская рубаха — основа национального костюма

Русский национальный костюм для мужчины состоял из подпоясанной рубахи, которая носилась навыпуск, и портов (штанов). Русские рубахи были абсолютно одного покроя и у знати, и у крестьян. О том, что из себя представлял основной элемент русского гардероба, мы расскажем в этом материале.

Рубаха была основой гардероба как для мужчин, так и для женщин, вне зависимости от благосостояния, социального статуса, семейного положения и региона Российской империи. Первая рубашка появлялась у младенца сразу после рождения: первую пеленку мальчику делали из рубахи отца, девочке — из рубахи матери.

Первые детские рубашки также старались шить из рубах родителей. Славяне считали, что так энергия предков передастся малышам и защитит их. До определенного возраста одежда мальчиков и девочек выглядела одинаково и представляла собой длинную косоворотку. На трехлетие дети получали свою первую рубаху из новой ткани.

М. Громыко. Мир русской деревни

По сути косоворотка представляла собой два соединенных полотнища — на груди и на спине, которые соединялись на плечах двумя текстильными четырехугольниками. Этот универсальный крой использовали и для дорогих горничных рубах, и для повседневных крестьянских рубах. Разница была лишь в ткани, из которой шили изделия.

В традиционные мужские рубахи вшивали подмышками квадратные ластовицы для того, чтобы готовое изделие не стесняло движений. Кроме того, по бокам вшивали треугольные клинья. Длина рукава была разной — в зависимости от назначения готового изделия.

Русская косоворотка, вид спереди и сзади

Воротника либо не было вообще, либо он был стоячим — круглым или четырехугольным. Чтобы он держал форму, под ткань зашивали берестяную или кожаную основу. Разрез на груди был либо по центру, либо сбоку (косоворотка). Застегивался он на пуговицу или завязывался тесемками.

Некоторые истории считают, что рубахи с косой застежкой стали носить из-за того, что в прямой разрез выпадал нательный крестик на веревочке или цепочке.

Русский крестьянин носил рубаху в качестве верхней одежды, богатые люди и представители высших сословий — в качестве нижней. Князья и бояре дома надевали особую шелковый рубаху — горничную.

Русские рубахи как правило были домоткаными, поэтому были естественных цветов хлопка, льна и т.д. С распространением текстильных мануфактур и фабрик, а также ростом доступности красителей, русские стали носить рубахи разных цветов — белые, синие, красные…

Главное украшение рубахи — вышивки, которые пускали по вороту, нижнему краю изделия, и концам рукавов. Эти места украшались неслучайно. Традиция украшать вышивками одежду вышивками именно в этих местах восходит к дохристианским славянским верованиям. Наши предки считали, что через отверстия в одежде к человеку могут проникнуть злые духи и навредить ему. Кроме того, через главное отверстие — горловину — улетает душа, когда человек умирает.

Славяне верили, что обереги, вышитые в виде орнаментов на одежде, защитят владельца от сглаза, болезни, несчастного случая и помешают душе улететь. Каждый элемент вышивки носил глубокое символическое значение. И хотя изначальный смысл украшений сейчас потерян, некоторые из этих элементов используются до сих пор.

Мастерская Ангел создает разнообразные рубахи для мужчин и мальчиков в русском народном стиле. Рубахи из габардина, креп-сатина и хлопка будут служить по несколько десятилетий, если за ними бережно ухаживать. В каталоге представлены изделия с напечатанным на ткани рисунком, а также с декоративными вставками из платковой ткани с павловопосадским узором, парчи, яркого креп-сатина, многие рубахи декорированы цветной тесьмой и вышивкой.