| Задачи с решениями → Физика Упражнение 3.3. Два мотоциклиста выезжают одновременно из двух пунктов навстречу друг другу. Один из них спускается равноускоренно с горы, имея начальную скорость 36 км/ч и ускорение 2 м/с2. Другой равнозамедленно поднимается в гору с начальной скоростью 72 км/ч и с тем же по модулю ускорением. Первоначальное расстояние между мотоциклистами равно 300 м. Через сколько времени они встретятся? Мякишев, Буховцев, Сотский, 10 классДругие задачи 1 пример 2. Перекрытие между первым и вторым этажами здания лифт проходил со скоростью v0=4 м/с. Далее он поднимался с постоянным ускорением a=2 м/с2, направленным вниз. Через время t1=2 с лифт остановился. Высота h каждого этажа равна 4 м. На какой высоте H, считая от пола первого этажа, остановился лифт? Упражнение 4.1. Камень, упав с обрыва, достиг поверхности воды через 2 c. Чему равна высота обрыва? Определите модуль конечной скорости камня. Смотреть все | Подкатегории:ФизикаХимияГеометрияТеоретическая механика (термех)МатематикаСтраницы: 1 2 3 4 5 … 886 Количество материалов в разделе: 13282 1 пример 2. Перекрытие между первым и вторым этажами здания лифт проходил со скоростью v0=4 м/с. Далее он поднимался с постоянным ускорением a=2 м/с^2, направленным вниз. Через время t1=2 с лифт остановился. Высота h каждого этажа равна 4 м. На какой высоте H, считая от пола первого этажа, остановился лифт?1 пример 2. Скорость течения реки v=1,5 м/с. Определите модуль скорости v1 катера относительно воды, если катер движется перпендикулярно к берегу со скоростью v2=2 м/с относительно него. 1 пример 2. Состав природного газа (объемные доли): 95% метана, 3% этана и 2% пропана. Какой объем каждого компонента можно получить из 250 м^3 этого газа? 1 пример 3. Автомобиль движется по закруглению шоссе, имеющему радиус кривизны R=50 м. Уравнение*движения автомобиля ξ(t)=A+Bt+Ct^2, где A=10 м, B=10 м/с, C=-0,5 м/с2. Найти: 1) скорость v автомобиля, его тангенциальное aτ, нормальное an и полное a ускорения в момент времени t=5 c; 2) длину пути s и модуль перемещения |Δr| автомобиля за интервал времени τ=10 c, отсчитанный с момента начала движения. *В заданном уравнении движения ξ означает криволинейную координату, отсчитанную от некоторой начальной точки на окружности. 1 пример 3. Какой объем воды необходимо добавить к 50 г уксусной эссенции, массовая доля уксусной кислоты в которой равна 70%, чтобы приготовить 3%-й уксус? 1 пример 4. Маховик, вращавшийся с постоянной частотой n0=10 с^-1, при торможении начал вращаться равнозамедленно. Когда торможение прекратилось, вращение маховика снова стало равномерным, но уже с частотой n=6 с-1. Определить угловое ускорение ε маховика и продолжительность t торможения, если за время равнозамедленного движения маховик сделал N=50 оборотов. 1 пример 4. Сколько граммов хлорида натрия и воды нужно взять, чтобы приготовить 600 г физиологического раствора, массовая доля соли в котором составляет 0,9% ? 1 пример 5. Какую массу железа можно получить из 2,5 т красного железняка (Fe2O3), содержащего 20% примесей? 1 пример 6. При восстановлении 12,3 г нитробензола получили 6,5 г анилина. Рассчитайте массовую долю выхода продукта реакции от теоретически возможного. 1 Точки М и N-середины сторон AD и BC параллелограмма ABCD. Докажите, что прямые AN и MC делят диагональ BD на три равные части. 1) В треугольнике ABC проведены медианы AA1 и BB1, которые пересекаются в точке M. В треугольнике АМВ проведена средняя линия PQ. Докажите, что четырехугольник A1B1PQ-параллелограмм. 2) Докажите, что любые две медианы треугольника в точке пересечения делятся в отношении 2:1, считая от вершины. 3) Докажите, что все три медианы треугольника пересекаются в одной точке. 1) Даны три точки O, A, B. Точка X делит отрезок AB в отношении λ:μ, считая от точки A. Выразите вектор OX через векторы OA=a и OB=b. 2) Докажите, что медианы треугольника пересекаются в одной точке,которая делит их в отношении 2:1, считая от соответствующих вершин. 1) Докажите, что прямая, пересекающая параллельные плоскости, пересекает их под равными углами. 2) Докажите, что плоскость, пересекающая параллельные прямые, пересекает их под равными углами. 1) Из одной точки проведены две касательные к окружности. Докажите, что отрезки касательных MP и MQ равны. 2) Докажите, что через одну точку не может проходить больше двух касательных к окружности 1) Из точки А к окружности с центром О и радиусом R проведена касательная. Докажите, что точка С касания лежит на основании равнобедренного треугольника ОАВ, у которого ОА=АВ, ОВ=2R. 2) Проведите касательную к окружности, проходящую через данную точку вне окружности Страницы: 1 2 3 4 5 … 886 |

Примеры решения задач по теме «Движение с постоянным ускорением»

Примеры решения задач по теме «Движение с постоянным ускорением»

«Физика — 10 класс»

Для решения задач по этой теме необходимо правильно записывать уравнение движения и уравнение зависимости скорости от времени.

Для некоторых задач разумно строить графики зависимости проекции скорости от времени и определять перемещение по графику, что часто удобнее, чем решать задачу аналитически.

Задача 1.

Ударом клюшки хоккейной шайбе сообщили скорость υ0 = 20 м/с. Через время t = 2 с скорость шайбы, движущейся прямолинейно, стала равна 16 м/с. Определите ускорение шайбы, считая его постоянным.

Р е ш е н и е.

Выберем оси координат так, чтобы движение шайбы происходило вдоль какой-нибудь координатной оси, например вдоль оси ОХ. За положительное направление оси ОХ примем направление вектора начальной скорости (рис. 1.47). Из определения ускорения следует: а

Знак «—» в конечном результате означает, что вектор ускорения направлен в сторону, противоположную положительному направлению оси ОХ. Модуль же ускорения а = |аx| = |-2 м/с2| = 2 м/с2.

Задача 2.

Перекрытие между первым и вторым этажами здания лифт проходил со скоростью υ0 = 4 м/с. Далее он начал тормозить и поднимался с постоянным ускорением а = 2 м/с2. Через время t = 2 с после начала торможения лифт остановился. Высота h каждого этажа равна 4 м. На какой высоте Н, считая от пола первого этажа, остановился лифт?

Р е ш е н и е.

Совместим начало координат с полом первого этажа и направим ось OY вертикально вверх. Так как ускорение лифта постоянно, то его движение будет описываться кинематическим уравнением у = у 0 + υ0yt + ayt2/2.

Согласно условию задачи у0 = h, υ0y = υ0, ау = -а, у = Н.

Поэтому Н = h + υ0t — at2/2; Н = 8м.

Задача 3.

На рисунке 1.48 изображена зависимость проекции скорости от времени.

1) Постройте графики зависимости ускорения и перемещения от времени.

2) Определите перемещение за время, равное t3.

3) Определите среднюю скорость движения за время, равное t3.

Р е ш е н и е.

В течение промежутка времени от 0 до материальная точка движется равноускоренно, так как скорость растёт со временем по линейному закону. Ускорение а1х = (υ1 — 0)/t1 = 1 м/с2.

В течение промежутка времени Δt — t2 — t1 материальная точка движется равномерно: υ = υ1 = const, а

На рисунке (1.49, а) изображён график зависимости аx от t. Зависимость x(t) в интервале 0 < t < t1 определяется по формуле х = 0 + a1xt2/2 и при t = t1, х1 = a1xt12/2 = 8 м. Скорость в момент времени t1 будет равна υ1, и тело начнёт двигаться равномерно:

х2 = х1 + υ1x(t2 — t1) = 32 м.

Начиная с t = t2 тело движется равнозамедленно:

x3 = x2 + υ1x(t3 — t2) — а3х(t3 — t2)2/2 = 48 м.

Средняя скорость движения

υ ср = x3/t3 ≈ 2,7 м/с.

График зависимости x(t) показан на рисунке (1.49, б). Кривая, изображающая зависимость x(t), состоит из трёх участков: параболы, прямой, параболы. Отметим, что парабола плавно переходит в прямую в точке А (и в точке В), так как значение мгновенной скорости определяется тангенсом угла наклона касательной к графику x(t) и в каждой точке графика должна быть единственная касательная. Перемещение также можно определить как площадь трапеции (см. рис. 1.48):

υ3 = υ1xt1/2 + υ1x(t2 — t1) + υ1x(t3 — t2)/2 = 48 м.

Источник: «Физика — 10 класс», 2014, учебник Мякишев, Буховцев, Сотский

Кинематика — Физика, учебник для 10 класса — Класс!ная физика

Физика и познание мира — Что такое механика — Механическое движение. Система отсчёта — Способы описания движения — Траектория. Путь. Перемещение — Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Уравнение движения — Примеры решения задач по теме «Равномерное прямолинейное движение» — Сложение скоростей — Примеры решения задач по теме «Сложение скоростей» — Мгновенная и средняя скорости — Ускорение — Движение с постоянным ускорением — Определение кинематических характеристик движения с помощью графиков — Примеры решения задач по теме «Движение с постоянным ускорением» — Движение с постоянным ускорением свободного падения — Примеры решения задач по теме «Движение с постоянным ускорением свободного падения» — Равномерное движение точки по окружности — Кинематика абсолютно твёрдого тела. Поступательное и вращательное движение — Кинематика абсолютно твёрдого тела. Угловая скорость. Связь между линейной и угловой скоростями — Примеры решения задач по теме «Кинематика твёрдого тела»

Проезжая перекрытие между первым и вторым этажами здания лифт имел скорость — Про стройку и не только

12 Май by admin

Перекрытия наряду со стенами являются основными конструктивными элементами зданий, разделяющих их на этажи. Важным требованием, определяющим эксплуатационные качества перекрытия, является жесткость. Она оценивается значением относительного прогиба, равного отношению абсолютного прогиба к величине пролета. Его значение не должно превышать 1/200 для чердачных перекрытий и 1/250 для междуэтажных.

Теплозащитные требования предъявляют для чердачных и надподвальных перекрытий отапливаемых зданий, а также междуэтажных перекрытий, отделяющих отапливаемые помещения этажей от не отаплеваемых.

Перекрытия должны обладать достаточной звукоизоляцией. В связи с этим применяют слоистые конструкции перекрытий с различными звукоизоляционными свойствами, опирают несущие конструкции перекрытий на звукоизоляционные прокладки, тщательно заделывают неплотности. Перекрытия должны удовлетворять противопожарным требованиям, соответствующим классу здания.

В зависимости от конструктивного решения перекрытия бывают: балочные, где основной несущий элемент — балки, на которые укладывают настилы, накаты и другие элементы перекрытия; плиточные, состоящие из несущих плит, опирающихся на несущие стены здания; безбалочные, состоящие из плиты, связанной с вертикальной опорой несущей капителью.

В зависимости от используемого материала основных несущих элементов перекрытия бывают деревянные, железобетонные и по стальным балкам. Последние в настоящее время применяют крайне редко.

Деревянные перекрытия применяют в основном в малоэтажных зданиях и в районах, где лес является местным строительным материалом. Этот вид перекрытия прост в устройстве, однако, имеет невысокую долговечность, сгораем, подвержен загниванию.

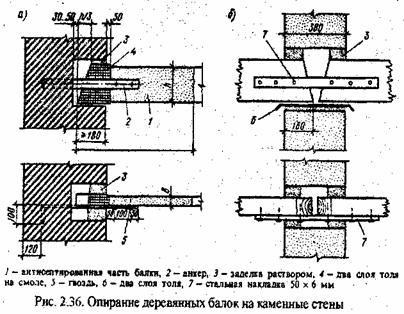

Деревянные перекрытия состоят из несущих балок, межбалочного заполнения, конструкции пола и отделочного слоя потолка (рис. 2.35). Балки изготавливают преимущественно прямоугольного сечения, высота балок составляет 130,150,180 и 200 мм, а толщина — 75 и 100 мм. Расстояние между осями балок принимают от 600 до 1000 мм. Для опирания межбалочного заполнения к боковым граням прибивают черепные бруски сечением 40×50 мм. Глубину опирания концов балок на каменные стены принимают равным 180 мм, зазор между торцом балки и кладкой должен составлять не менее 30 мм. Концы балок антисептируют раствором фтористого натрия и обматывают двумя слоями толя на смоле. Для увеличения устойчивости балок их концы заанкеривают в стене с помощью стальных анкеров (рис. 2.36). Заполнение между балками состоит из двухслойного щитового наката, глиняной смазки толщиной 20 — 30 мм и звукоизоляционного слоя из шлака. В чердачных и надподвальных перекрытиях засыпка выполняет теплозащитные функции. Конструкция пола по деревянному перекрытию состоит из дощатого настила, сделанного из строганных шпунтованных досок, прикрепляемых гвоздями к лагам из пластин, укладываемых поперек балок через 500 — 700 мм. Нижнюю поверхность деревянного перекрытия, образующую потолок, обивают гипсокартонными листами или оштукатуривают по драни известково-песчаным раствором с добавлением гипса.

Наибольшее распространение получили железобетонные перекрытия, являющиеся более надежными и долговечными. По способу устройства они бывают монолитными, сборными и сборно-монолитными.

Простейшим видом железобетонного перекрытия является гладкая плита толщиной 60 -100 мм, пролетом до 3 м.

При больших пролетах целесообразны балочные монолитные или сборные перекрытия.

Монолитное железобетонное перекрытие (рис. 2.37) состоит из главных балок пролетом 8 м с шагом 6 м и второстепенных, расположенных между главными балками с шагом 1,5 — 2,0 м и имеющих пролет 6 м. Поверху устраивают плиту толщиной 60-100 мм. Высоту главных балок принимают равной 1/12 -1/16 пролета, второстепенных — 0,4 — 0,6 от высоты

главной балки. Если высота главных и второстепенных балок одинакова, то такой тип перекрытия называется кессонным.

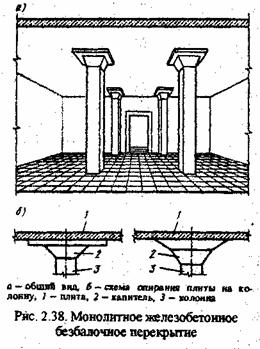

Безбалочные монолитные железобетонные перекрытия включают плиту толщиной 150 — 200 мм, опирающуюся на колонны, в верхней части которых имеется утолщение, называемое капителью (рис, 2.38). Сетка колонн в этом случае принимается равной 5 — 6 м.

Общим недостатком монолитных перекрытий является трудоемкость их изготовления, которая связана с устройством опалубки, проведением арматурных работ, укладкой бетонной смеси, уходом за бетоном и разборкой опалубки. Сборные железобетонные перекрытия экономичнее монолитных, так как позволяют повысить индустриальность строительства.

Наибольшее распространение получили плиточные перекрытия из сборных железобетонных элементов. Основными несущими элементами в них являются различного вида железобетонные панели-настилы. В зависимости от конструктивных схем зданий они бывают из панелей, опирающихся по двум сторонам, трем сторонам, четырем сторонам, четырем углам. Минимальная глубина упирания железобетонных плит на кирпичные стены составляет 120 мм, на блоки и панели — 100 мм. Плиты соединяют между собой и со стенами с помощью анкерных креплений и сваркой закладных деталей, швы между плитами замоноличивают бетоном. Замоноличенный стык между плитами перекрытий образует бетонную шпонку. Таким образом получаются жесткие горизонтальные диски, обеспечивающие общую устойчивость здания.

Плиты перекрытий бывают сплошного сечения, пустотные (много

пустотные) и ребристые.

Сплошные однослойные плиты толщиной 100-120 мм имеют пролет до 6 м. При пролетах более 6 м толщину плиты увеличивают до 140 мм и применяют предварительное напряжение арматуры.

Многопустотные панели с оральными или круглыми пустотами {рис. 2.39) изготавливают из бетонов класса В15 — В25 длиной от 2,4 до 6,4 м и шириной от 0,8 до 2,4 м при толщине 220 мм.

При строительстве общественных или многоэтажных промышленных зданий возникает потребность в устройстве перекрытий пролетом 6, 9,12, 15 м. Для этого используют ребристые предварительно напряженные плиты длиной 6,9,12 м или панели типа «2Т» длиной 12 и 15 м (рис. 2.40),

В настоящее время в гражданском в многоэтажном промышленном строительстве широко применяют сборные железобетонные балочные и безбалочные перекрытия (рис. 2.41). Балочное перекрытие включает железобетонные ригели прямоугольного или таврового с полкой в нижней зоне сечения, уложенные на колонны. По ригелям укладывают плиты перекрытий, пустотные — при полезных нагрузках на перекрытие 500 кг/м2 и менее,

№.

ребристые — при больших нагрузках, Пролет ригелей составляет 6, 9, 12 м, длина плит обычно равна 6 м. Безбалочные перекрытия включают сборные капители, колонные плиты, укладываемые между колоннами на капители, и пролетные плиты. Сетка колонн при безбалочном перекрытии принимается равной 6×6, 6×9, 9×9 м. Безбалочные перекрытия используют при больших полезных нагрузках и при необходимости получения гладкой поверхности потолка.

Полы гражданских зданий

Полы устраивают по перекрытиям или для первых этажей без подвальных зданий непосредственно по грунту. Верхний слой пола, который подвергается эксплуатационному воздействию, называется чистым полом.

Материал пола укладывают на подготовленную поверхность, которую называют подстилающим слоем или подготовкой под пол. Стяжка -слой, служащий для выравнивания поверхности подстилающего слоя или придания ему необходимого уклона. Для устройства стяжки применяют бетой, цементный раствор, асфальтобетон.

Подстилающий слой распределяет нагрузку от пола на основание (грунт). В полах по перекрытию основанием служит несущая часть перекрытия (панели-настилы). В конструкцию пола могут быть включены дополнительные слои звуко- тепло- и гидроизоляционный.

В зависимости от назначения здания и характера функционального процесса, протекающего в нем, полы должны быть прочными, нескользкими и бесшумными, не быть теплопроводными, не образовывать пыль и легко поддаваться очистке. В мокрых помещениях они должны быть водостойкими и водонепроницаемыми, а в пожароопасных — несгораемыми.

По способу устройства полы подразделяются на монолитные, из штучных и рулонных материалов (рис. 2 42). Названия пола определяется материалом, из которого он сделан.

К монолитным (бесшовным) полам относятся цементные, террацевые, асфальтовые, ксилолитовые, мастичные.

Цементные полы устраивают в нежилых помещениях из цементного раствора состава 1.1 — 1.3 слоем 20 мм по бетонному основанию.

Террацевые полы устраивают в общественных зданиях. Они состоят из двух слоев: нижнего толщиной не менее 15 мм из цементного раствора и верхнего — из цементного раствора с мраморной крошкой состава 1:2. После твердения поверхность пола шлифуют специальной машиной до образования гладкой поверхности.

Асфальтовые полы устраивают в подвалах, коридорах, переходах из монолитного слоя литого асфальтобетона толщиной 20 -25 мм.

Ксилолитовые полы устраивают в коридорах жилых и общественных зданий и других сухих нежилых помещениях. Они представляют собой покрытие из смеси каустического магнезита, водного раствора хлористого магния и мелких древесных опилок. Их изготавливают в два слоя общей толщиной 20 мм.

Мастичные (наливные) полы устраивают с применением мелкого песка и поливинилацетативой эмульсии, которая является вяжущим веществом. Толщина мастичного покрытия составляет 2-3 мм.

К полам из штучные материалов относятся плиточные, дощатые, паркетные полы.

Для устройства плиточных полов используют керамические плитки толщиной 10 или 13 мм. Их укладывают по бетонному основанию на цементную стяжку толщиной 10 — 20 мм Полы из керамических материалов устраивают в санитарных узлах, вестибюлях, на лестничных клетках. Плитки из полимерных материалов на основе полихлорвинила, фенолита, отходов резины наклеивают на основание специальными мастиками.

Дощатые полы устраивают из шпунтованных досок толщиной от 29 до 35 мм, прибиваемым к лагам. Лаги опирают на балки или ребра пере-

крытий с обязательной прокладкой упругих звукоизолирующих прокладок, а при устройстве полов первого этажа по грунту — на кирпичные столбики сечением 250×250 мм и высотой не более 150 мм, располагаемые нарасстоянии 0,8 — 1,0 м друг от друга.

Паркетные полы устраивают из небольших прямоугольных дощечек (клепок), изготовленных на заводе из ценных и твердых пород древесины. Паркетные полы настилают по дощатому или бетонному основанию. Между паркетом и деревянным основанием прокладывают тонкий картой для лучшей звукоизоляции и устранения скрипа при ходьбе.

Полы из рулонных материалов устраивают из поливинилхлоридного, полиэфирного, резинового (релин) линолеума, рулонных материалов на пористой или войлочной основе. Линолеумные покрытия выполняют по основанию из досок, древесностружечных плит или цементным стяжкам. Приклеиваю линолеум к основанию клеем на основе синтетических, казеиновых или битумных смол.

Покрытия гражданских зданий

Конструктивный элемент, ограждающий здание сверху, называется покрытием. Основными видами покрытий являются чердачные крыши, безчердачные покрытия, большепролетные плоские и пространственные покрытия. В этом разделе рассмотрим только первые два вида: чердачные крыши и безчердачные покрытия.

Основное назначение покрытия — зашита здания от атмосферных осадков, а также от потерь теплоты в зимнее время и перегрева в летнее. Оно состоит из несущих конструкций и ограждающей части. Несущие конструкции должны быть прочными, а ограждающая часть покрытия (кровля) должна быть водонепроницаемой, влагоустойчивой, стойкой против химических веществ, содержащихся в атмосферных осадках, солнечной радиации, мороза, не подвергаться короблению, растрескиванию, расплавлению. Для обеспечения отвода осадков покрытия устраивают с уклоном, величина которого зависит от материала кровли.

Чердачные крыши обычно применяют в зданиях мало-, средне- и многоэтажных и выполняют в виде наклонных плоскостей — скатов, покрытых кровлей из водонепроницаемых материалов. Высоту чердака принимают не менее 160 см. Уклон крыши выражают в градусах наклона ската, через тангенс этого угла или в процентах.

Форма скатной крыши зависит от формы здания в плане, его размеров и архитектурных соображений. Различают односкатные, двускатные, шатровые и мансардные крыши (рис. 2.43). Основные элементы чердачной крыши — конек, накосное ребро, ендова, свес, фронтон, тимпан фронтона, щипец, вальма, полувальма — показаны на рис. 2.43. Для сохранения тепла в верхнем этаже и предотвращения подтаивания снега на крыше чердачное

перекрытие должно иметь теплоизоляционный слой, толщина которого устанавливается расчетом. Под утеплителем устраивают пароизоляционный слой. Для вентиляции крыши в ней устраивают слуховые окна и специальные окна во фронтонах и щипцах.

Скатные крыши малоэтажных зданий обычно устраивают со свободным стоком воды по периметру свесов крыши. В средне- и многоэтажных зданиях вода отводится по наружным водосточным трубам. В зданиях высотой более 9 этажей устраивают совмещенные плоские крыши с внутренним водостоком.

Несущими конструкциями скатных крыш являются наслонные стропила или висячие стропила (стропильные балки, фермы), по которым делают обрешетку, являющуюся основанием для устройства кровли. Наслонные стропила устраивают при пролетах между опорами до 6 м. Стропильные фермы применяют при больших пролетах (до 16 — 18 м), а также при отсутствии промежуточных опор. Чердачное перекрытие в этом случае делают подвесным.

Наслонными стропилами называют элементы из досок, бревен или брусьев, имеющие не менее двух опор (рис. 2.44). Сопряжение отдельных элементов стропил между собой осуществляется с помощью врубок и металлических креплений (гвоздей, болтов, скоб). Расстояние между стропилами принимают от 0,8 до 1,7 м. Над стеной стропильные ноги опираются на мауэрлат (подстропильный брус), укладываемый по всей длине здания или его периметру. При пролете более 5 м стропильные ноги дополнительно поддерживают подкосами. На двускатных крышах внутренними опорами являются прогоны, поддерживаемые стойками, установленными с шагом 3 — 6 м. Внизу стойки опираются на опорный лежень, уложенный на внутреннюю стену здания. Прогоны и стойки образуют опорные рамы под стропила. Для увеличения жесткости конструкции крыши шириной 12 — 14 м стропильные ноги соединяют ригелем (затяжкой). Нижние концы стропил обычно не выходят за пределы мауэрлата. Для крепления обрешетки в карнизной части крыши к стропильным ногам прибивают короткие доски толщиной 40 мм, называемые кобылками.

Стропильные фермы (висячие стропила) представляют собой плоскую решетчатую конструкцию. Они состоят из верхних и нижних поясов, системы стоек и раскосов между ними. В зависимости от материала фермы могут быть металлические, железобетонные, деревянные, металлодеревянные, а по профилю очертания — треугольные, трапецеидальные, полигональные. Металлодеревянные фермы (рис. 2.45) представляют собой конструкцию, у которой все элементы, работающие на сжатие, выполнены из древесины, а на растяжение — из стали, Металлические фермы изготавливают из прокатных профилей: уголков, труб (рис. 2.46). Элементы соединяют на сварке.

Основными видами кровель является металлические, из волнистых или плоских асбестоцементных листов, черепичные и из рулонных материалов (рис. 2,47).

Кровли из оцинкованных и неоцинкованных металлических листов толщиной 0,25 — 2 мм имеют небольшую массу и малый уклон от 16 до 22°. Основанием ПОД такую кровлю служит обрешетка из брусков сечением 50×50 мм или досок, прибитых с шагом 225 мм. Кровельные листы соединяют в картины лежачим фальцем, а затем картины соединяют стоячим фальцем продольно по скату. К обрешетке картины крепят с помощью кляммер-полосок ш кровельной стали, прибиваемых одним концом к бруску обрешетки. Недостатком этой кровли является прежде всего значительные эксплуатационные расходы, так как ее необходимо окрашивать через три — четыре года. В последние годы получила распространение кровля из металлочерепицы. Кровля представляет собой профилированный или тесненный оцинкованный металлический лист толщиной около 0,6 мм, покрытый с обеих сторон слоем краски, имеющим высокое сцепление с металлом. Применение покрытий различных цветов (красного, вишневого, зеленого и др.) позволяет улучшить архитектурные качества

зданий. Крепление металлочерепицы к решетке осуществляется с помощью оцинкованных шурупов.

Кровли из волнистых или плоских асбестоцементных листов укладывают по основания из изреженного настила из досок или брусков. Уклон кровель составляет от 20 до 35°. Волнистые листы бывают обыкновенного, среднего, усиленного, унифицированного профиля с высотой волны от 30 до 60 мм и толщиной листа 5,5 — 8 мм. Листы укладывают друг на друга с нахлестом вдоль и поперек ската и крепят к обрешетке с помощью оцинкованных шурупов или гвоздей.

Черепичные кровли более выразительны и долговечны. К недостаткам можно отнести их большую массу — до 60 — 80 кг/м2. Уклон таких кровель от 30 до 45°. Наибольшее распространение получили штампованная пазовая, штампованная ленточная и плоская ленточная черепица. Обрешетку выполняют из брусков сечением 50×50 или 50×60 мм с шагом, соответствующим размеру черепицы с учетом напуска (330,260 мм). Штампованная

черепица имеет уступ с внутренней стороны, которым ее цепляют за обрешетку. В другом уступе имеется отверстие («серьга»), через которое черепицу дополнительно привязывают проволокой к обрешетке. Конек и ребра крыши покрывают коньковой черепицей, неплотности заделывают раствором.

Кровли из рулонных материалов в скатных крышах применяют, в основном, для хозяйственных построек. Их делают из толя, рубероида в два или три слоя при уклоне 15 -20°. Обрешетку выполняют из двойного дощатого настила. Нижние слон прибивают специальными широкошляпочными гвоздями, а верхние, более прочные, наклеивают на мастиках.

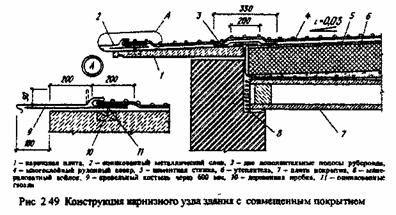

Совмещенными крышами называют пологие бесчердачные покрытия, в которых крыша совмещена с конструкцией чердачного перекрытия и нижняя поверхность является потолком помещения верхнего этажа. Различают невентилируемые и вентилируемые совмещенные покрытия (рис. 2.48) Вентилируемые крыши рекомендуется устраивать во всех климатических районах, а крыши без продухов — в районах с расчетной зимней температурой не ниже -30°. Возвышающаяся над отметкой кровли верхняя часть стены называется парапетом. Для предотвращения увлажнения материала стены от осадков сверху на парапет укладывают специальный бетонный камень (парапетный) или оцинкованное железо.

Совмещенное покрытие включает: кровлю, состоящую из защитного слоя толщиной 6 — 8 мм из мелкого гравия, и многослойного рулонного ковра из рубероида, стеклорубероида; цементную стяжку толщиной 15 -30 мм, армированную сеткой из проволоки 3 — 4 мм с ячейкой 200×200 мм, теплоизоляционный слой (керамзит, ячеистый бетон, шлак, стекловата, минераловатные плиты), толщину которого устанавливают теплотехническим расчетом; пароизоляционный слой, состоящий из одного или двух слоев рубероида на битумной мастике; несущую железобетонную плиту. В некоторых случаях несущие панели покрытий выполняют из легких бетонов, при этом они выполняют и теплозащитные функции.

Для отвода воды совмещенные покрытия устраивают с уклоном не менее 3 %. Водоотвод с крыш может быть организованный, по наружным или внутренним водостокам, и неорганизованный, со свободным сбросом воды со свеса карниза Неорганизованный водоотвод (рис. 2.49) допускается устраивать в зданиях не более пяти этажей, не имеющих балконов, а также отделенных от тротуаров или проезжих частей дорог газонами. Однако в этом случае возможно увлажнение стен, особенно с наветренной стороны, что отрицательно сказывается на их долговечности. Более, совершенным конструктивным решением данного вопроса является организация внутреннего водосброса (рис. 2.50). Внутренние водостоки присоединяют к сети ливневой канализации или устраивают выпуск воды наружу. Площадь водосбора на одну воронку диаметром 100 мм не должна

быть более 80 м2.

Лестницы и пандусы

Лестницы и пандусы служат для сообщения между этажами, а также для эвакуации людей из зданий и сооружений в аварийных ситуациях. Обычно лестницы размещают в лестничных клетках и состоят из лестничных маршей и лестничных площадок. Лестничные площадки бывают этажными (на уровне этажа) и междуэтажными (промежуточными). По числу лестничных маршей в пределах одного этажа лестницы делятся на одно-, двух-, трех- и четырехмаршевые. Для безопасности и удобства движения лестничные марши и площадки оборудуют ограждениями с поручнями высотой 0,9 м.

По назначению лестницы подразделяются на основные (главные), служащие для постоянного использования и эвакуации, и вспомогательные — для служебного использования или в аварийных ситуациях. Уклон лестничных маршей принимают равным 1:2 — 1:1,75 для основных лестниц и 1:1,25 • для вспомогательных. Число ступеней в марше назначают не менее 3 и не более 18. Высота проходов между площадками и маршами принимается не менее 2,0 м. Ширина лестничных маршей для двухэтажных зданий принимается равной 900 мм, а в домах с числом этажей три и более •- 1050 мм. Между маршами должен быть обеспечен зазор в 100 мм для пропуска пожарного шланга. Ширину лестничных площадок основных лестниц принимают не менее 1200 мм. Исходя из удобства движения людей установлено, что ширина ступени (проступь) должна быть равна 300 мм, а высота ступени (подступенок) -150 мм.

По способу устройства лестницы могут быть монолитными или сборными. Сборные могут быть из мелко- или крупноразмерных элементов.

Лестницы из мелкоразмерных элементов (рис. 2,51) состоят из отдельных металлических или железобетонных площадочных балок и косоуров, сборных железобетонных плит площадок и ступеней и ограждений с поручнями. Ступени укладывают по косоурам на цементном растворе. Связь между элементами лестниц достигается сваркой закладных деталей. Для повышения огнестойкости металлические конструкции оштукатуривают по проволочной сетке.

Наибольшее распространение в строительстве получили сборные лестницы из крупноразмерных элементов — площадок и маршей заводского изготовления (рис. 2.52). Сборные элементы устанавливают кранами и крепят с помощью сварки закладных деталей.

Перед входом в здание устраивают площадку, крытую козырьком. Отметка площадки должна быть на 150 мм выше отметки уровня земли.

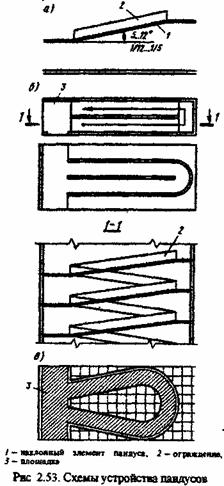

Пандусом называют гладкий наклонный эвакуационный путь, обеспечивающий

сообщение между помещениями, расположенными на разных этажах. Обычно их устраивают в общественных зданиях, когда необходимо обеспечить высокую пропускную способность эвакуационных путей (рис. 2.53). Пандусам придают уклон от 5 до 12°, они состоят из наклонных гладких элементов и площадок. Пандусы могут быть одно- и двухмаршевыми, прямо- и криволинейными. Чистый пол пандусов должен иметь нескользкую поверхность (асфальт, цемент, ковровая дорожка). Пандусы ограждают также, как и лестницы.

Окна и двери

Естественное освещение помещений может быть обеспечено через проемы в стенах и покрытиях. Светотехническим расчетом естественной освещенности помещений, а также по строительным нормам и правилам определяются размеры окон и их расположение. В жилых помещениях площадь окон должна быть равна 1/5-1/8 площади пола. При устройстве окон должна быть обеспечена тепло- и звукоизоляция помещений.

По материалу конструкций окна бывают деревянные, металлические, пластмассовые. По способу открывания и конструктивному решению окна делят на створчатые» глухие, раздвижные, жалюзийные и др. По числу стекол окна бывают с одинарным, двойным и тройным остеклением. Размеры окон унифицированы и указаны в ГОСТе. Высоту окна назначают на 1100 — 1300 мм меньше высоты этажа, а ширину одностворчатых — не менее 600 мм, двухстворчатых — 900,1100 и 1300 мм, трехстворчатых 1600 -2200 мм.

Оконные блоки состоят из оконных коробок, остекленных переплетов и подоконных досок (рис. 2.54).

Оконная коробка представляет собой раму, к которой крепятся оконные переплеты. Верхняя глухая или открывающаяся часть окна называется фрамугой. Глухие переплеты, фрамуги и створки состоят из обвязок, образующих каркас, и горбыльков — горизонтальных и вертикальных брусков внутри обвязки, разделяющих площадь створки, фрамуги или глухого переплета на более мелкие ячейки. Между горбыльками часто устраивают форточки для проветривания помещения. Стекла вставляют в специально расположенные в конструкциях переплетов четверти, называемые фальцами, и крепят гвоздями или планками- штапиками.

Коробки в стенах укрепляют ершами в швах кладки или гвоздями, которые забивают в специально установленные деревянные пробки. Зазор между коробкой и стеной тщательно проконопачивают паклей, вымоченной в глиняном или гипсовом растворе. Коробку покрывают антисептиком и по периметру обматывают слоем толя или рубероида.

В практике строительства часто используют витражи. Они могут быть с одинарным, двойным и тройным остеклением. Витражи и витрины

могут заменять целую стену и объединяться в ленточные горизонтальные и вертикальные полосы. Наружное остекление может быть вертикальным или наклонным (угол от вертикали не более 10 -15 %). Витражи и витрины должны удовлетворять требованиям достаточной теплоизоляции, воздухонепроницаемости и прочности.

Для входа в здание и изоляции друг от друга проходных помещений служат двери. Двери состоят из коробок, представляющих собой рамы, укрепленные в дверных проемах, и полотен, навешиваемых на дверные коробки.

По количеству полотен двери могут быть одно-, двупольные или полуторные.

По положению в здании они могут быть внутренними, наружными или шкафными. Однодольные двери принимают шириной 600, 700, 800, 900 и 1100 мм, двупольные — 1200, 1400 и 1800 мм. Высота дверей 2000 и 2300 мм.

Дверные коробки имеют четверти глубиной 15 мм для навески полотен. Дверные коробки в проемах каменных стен крепятся ершами или гвоздями, которые забивают в специально установленные деревянные пробки. Коробку автисептируют и по периметру обивают слоем толя или рубероида. Зазор между дверной коробкой и, конструкцией ограждения закрывают наличником.

По конструктивному решению дверные полотна бывают щитовыми и филенчатыми. Щитовые двери состоят из обвязочных брусков, каркаса и двухсторонней облицовки из фанеры, древесноволокнистых плит или пластика. Филенчатая дверь состоит из обвязок, расположенных по периметру полотна, средников (промежуточных элементов) и филенок, изготовленных из досок, фанеры. Наружные двери должны быть утеплены войлоком или другим теплоизоляционным материалом. Двери должны быть снабжены навесными металлическими петлями, дверными ручками, замками или задвижками.

Лифты и эскалаторы

Лифты и эскалаторы относятся к механическим устройствам для организации движения между этажами.

По назначению лифты бывают пассажирские, грузовые и специальные (рис. 2.55). Их применяют в жилых и общественных зданиях. Они отличаются размерами кабин и грузоподъемностью. Грузовые имеют грузоподъемность от 100 до 5000 кг, пассажирские — от 320 до 500 кг. К специальным лифтам относятся прежде всего больничные. Скорость движения лифтов от 0,7 до 1,6 м/с и более. Лифты состоят из кабины, подвешенной на стальных канатах, перекинутых через шкив подъемной лебедки, расположенной в машинном отделении. Шахты лифтов выполняют из кирпича или железобетона и размещают вблизи лестничных клеток. Внизу шахта имеет приямок глубиной 1300 мм для размещения в нем амортизаторов и натяжного устройства. Машинное отделение обычно располагают вверху, над шахтой.

Эскалатор представляет собой движущуюся лестницу, расположенную под углом 30 и предназначенную для организации движения людей с одного уровня на другой. Их применяют в общественных зданиях, где находится большое число людей (универмаги, вокзалы, театры). Пропускная способность эскалатора около 10 тыс. человек. Скорость движения полотна эскалатора составляет от 0,5 до 0,75 м/с, а ширина полотна — от 0,5 до 1,2м.

Source: infopedia.su

Контрольная итоговая работа для 10 класса

Итоговая контрольная работа по физике (10 класс)

Вариант 1

Ударом клюшки хоккейной шайбе сообщили скорость υ0 = 20 м/с. Через время t = 2 с скорость шайбы, движущейся прямолинейно, стала равна 16 м/с. Определите ускорение шайбы, считая его постоянным.

Р е ш е н и е.

Выберем оси координат так, чтобы движение шайбы происходило вдоль какой-нибудь координатной оси, например вдоль оси ОХ. За положительное направление оси ОХ примем направление вектора начальной скорости. Из определения ускорения следует: ах = (υ — υ0)/t = -2 м/с2.

Выберем оси координат так, чтобы движение шайбы происходило вдоль какой-нибудь координатной оси, например вдоль оси ОХ. За положительное направление оси ОХ примем направление вектора начальной скорости. Из определения ускорения следует: ах = (υ — υ0)/t = -2 м/с2.

Знак «—» в конечном результате означает, что вектор ускорения направлен в сторону, противоположную положительному направлению оси ОХ. Модуль же ускорения а = |аx| = |-2 м/с2| = 2 м/с2.

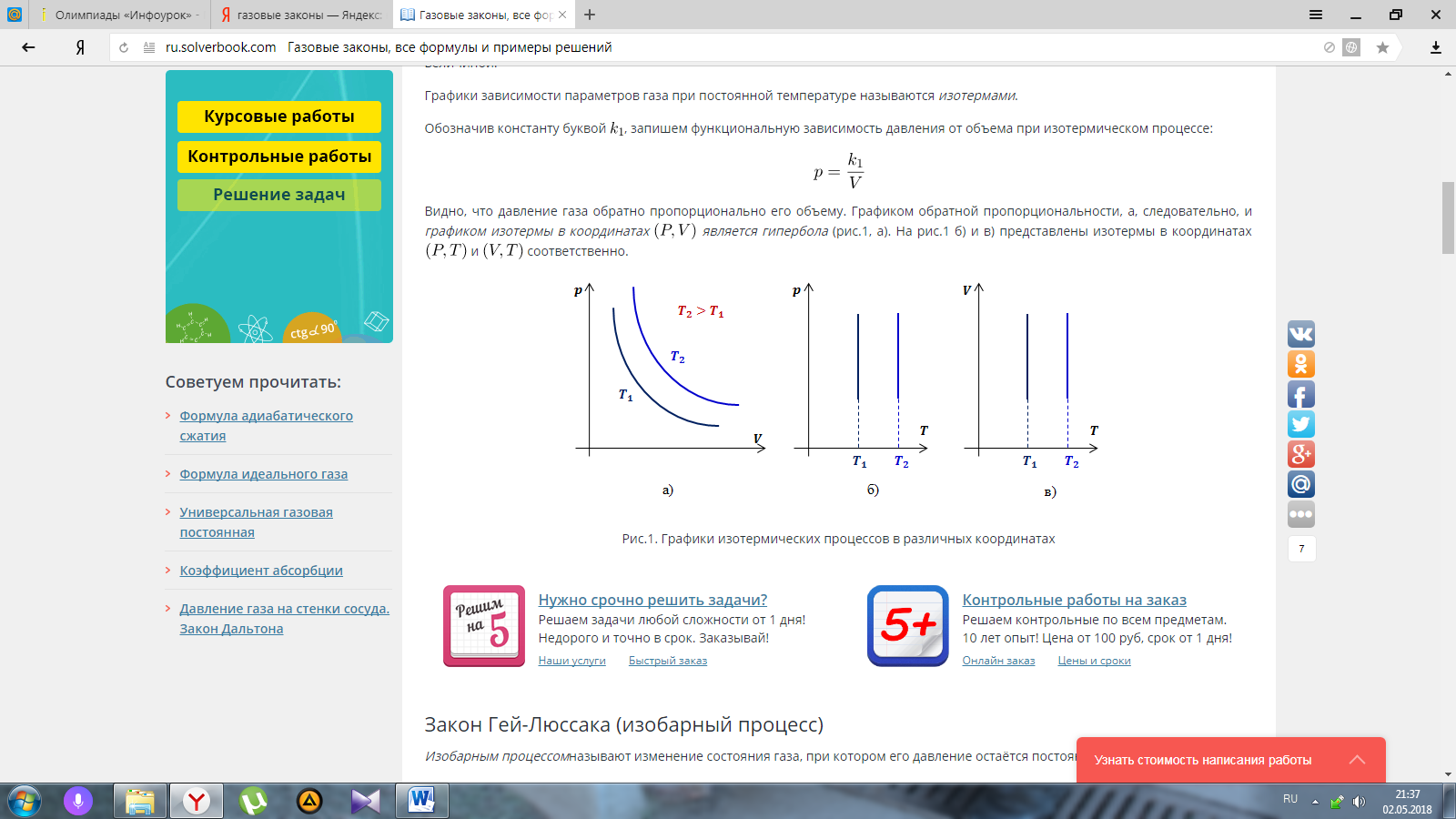

Написать уравнение, а также закон изобарного процесса, начертить график.

Закон Гей-Люссака (изобарный процесс),

В стальном баллоне находится гелий массой кг при температуре . Как изменится внутренняя энергия гелия, если его температура повысится до ?

Дано: | СИ | Решение: |

Ответ:

Сколько спирта надо сжечь, чтобы изменить температуру воды массой 2 кг от 14 до 50 0С, если вся теплота, выделенная при горении спирта, пойдет на нагревание воды? Удельная теплота сгорания спирта 27*106 Дж/кг. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг*0С)

Решение:

,

,

,

,

Ответ: 11, 2 грамма.

Тепловой двигатель получает от нагревателя за одну секунду 7200 кДж теплоты и отдает холодильнику кДж. Каков КПД теплового двигателя?

СИ

Решение:

Ответ:

Вариант 2

Перекрытие между первым и вторым этажами здания лифт проходил со скоростью υ0 = 4 м/с. Далее он начал тормозить и поднимался с постоянным ускорением а = 2 м/с2. Через время t = 2 с после начала торможения лифт остановился. Высота h каждого этажа равна 4 м. На какой высоте Н, считая от пола первого этажа, остановился лифт?

Р е ш е н и е. Совместим начало координат с полом первого этажа и направим ось OY вертикально вверх. Так как ускорение лифта постоянно, то его движение будет описываться кинематическим уравнением у = у0 + υ0yt + ayt2/2.

Согласно условию задачи у0 = h, υ0y = υ0, ау = -а, у = Н.

Поэтому Н = h + υ0t — at2/2; Н = 8м.

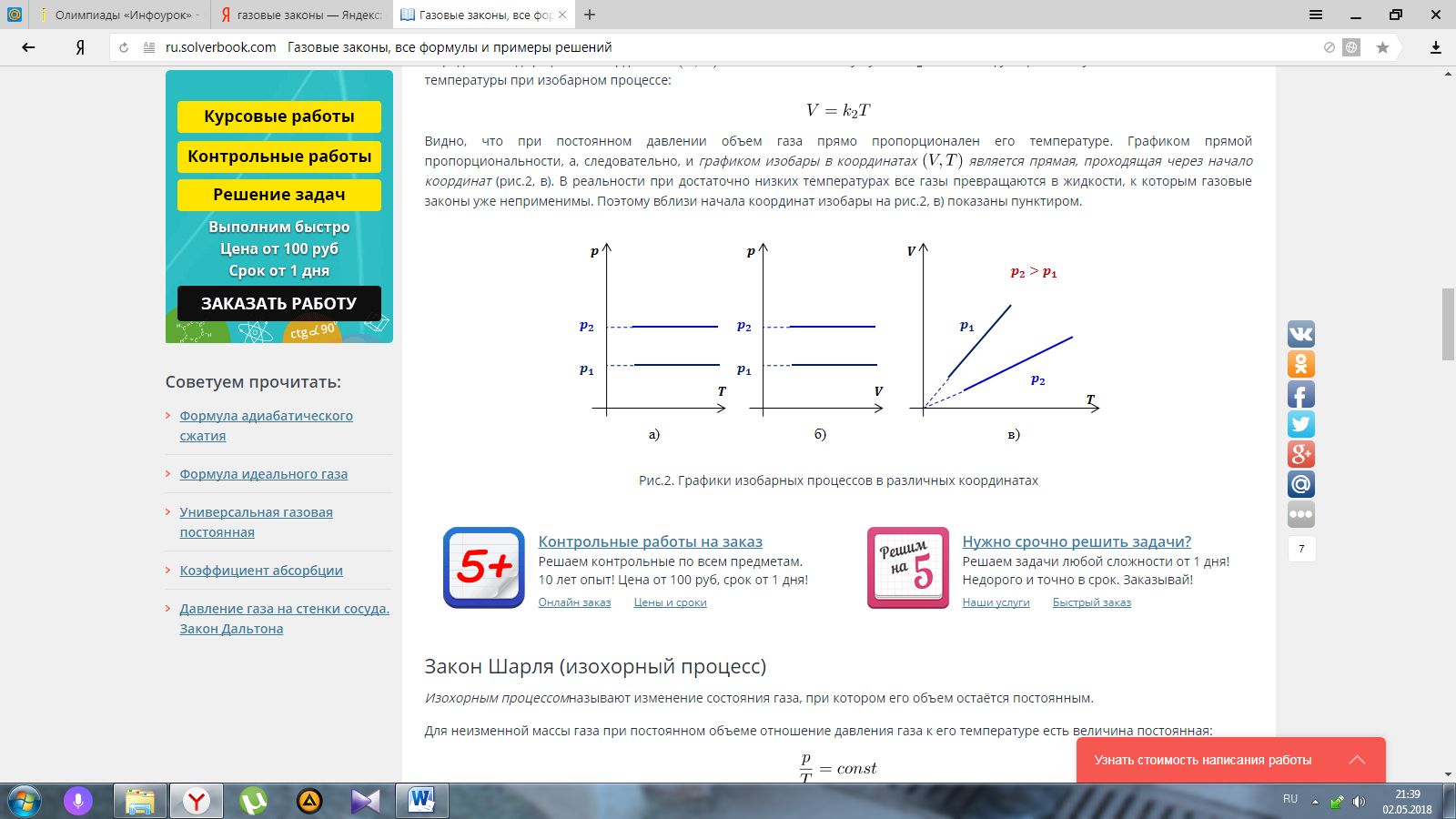

Написать уравнение, закон изотермического процесса, начертить график.

Закон Бойля-Мариотта (изотермический процесс),

Какова внутренняя энергия кислорода при ?

СИ

Решение:

Кислород двухатомный газ, поэтому

количество вещества

Ответ:

Кусок свинца массой 1 кг расплавили наполовину при сообщении ему количества теплоты 54,5 кДж. Какова была начальная температура свинца. Удельная теплоемкость свинца 130 Дж/кг С. Удельная теплота плавления 24 кДж/кг. Температура плавления свинца 600К.

T1 — ? Решение.

M=1 кг ,

Q=54,5 кДж ,

c=130 Дж/(кг*К) ,

r=24 кДж/кг ,

T2=600 K ,

.

Ответ: = 273 К.

Идеальная тепловая машина получает от нагревателя, температура которого , за один цикл теплоты. Найти количество теплоты, отдаваемое за один цикл холодильнику, температура которого . Найти работу машины за один цикл.

Дано: | Решение: |

или Работа машины за один цикл: | |

Ответ: