Коэффициент разрыхления грунта при разработке в смете

Главная » Разное » Коэффициент разрыхления грунта при разработке в сметеКоэффициент разрыхления грунта: таблица по СНИП.

Для составления сметы и оценки стоимости работ мало знать габариты котлована, необходимо также учитывать особенности грунта. Одной из таких характеристик является коэффициент разрыхления грунта, позволяющий определить увеличение объема при выемке его из котлована.

Все грунты с точки зрения строительства можно разделить на две группы:

- Сцементированные, или скальные – каменные горные породы, разработка которых возможна только с применением технологий взрыва или дробления;

- Несцементированные — выборка которых проводится вручную или с помощью экскаваторов, бульдозеров, другой спецтехники. К ним относятся пески, глины, смешанные типы грунтов.

На сложность разработки и стоимость земляных работ влияют следующие свойства грунтов:

- Влажность – отношение массы воды, содержащейся в грунте, к массе твердых частиц;

- Сцепление – сопротивление сдвигу;

- Плотность — то есть масса одного кубического метра грунта в естественном состоянии;

- Разрыхляемость – способность увеличиваться в объеме при выемке и разработке.

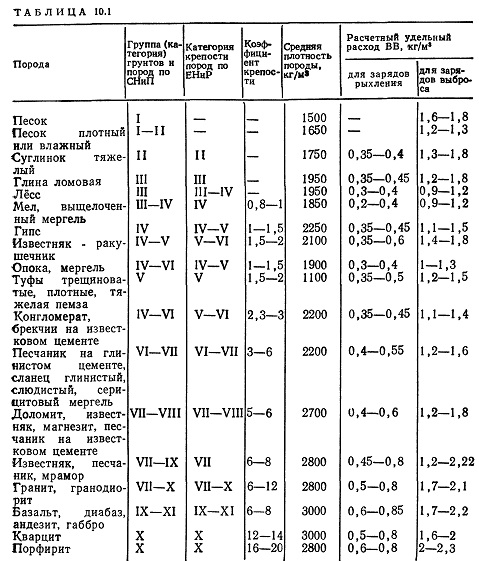

Исходя из строительных норм и правил (СНИП), КРГ (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:

| Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |

| І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |

| І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |

| ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |

| ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |

| ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |

Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.

В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.

Вся необходимая информация представлена далее в статье:

| Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |

| Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |

| Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |

| Растительный | 20–25 | 3–4 |

| Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |

| Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |

| Песок | 10–15 | 2–5 |

| Скальные | 45–50 | 20–30 |

| Солончак, солонец | ||

| мягкий | 20–26 | 3–6 |

| твердый | 28–32 | 5–9 |

| Суглинок | ||

| легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |

| тяжелый | 24-30 | 5-8 |

| Супесь | 12-17 | 3-5 |

| Торф | 24-30 | 8-10 |

| Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |

Коэффициент разрыхления грунта по СНИП:

- КР рыхлой супеси, влажного песка или суглинка при плотности 1.5 составляет 1,15 (категория первая).

- КР сухого неуплотненного песка при плотности 1,4 составляет 1,11 (категория первая).

- КР легкой глины или очень мелкого гравия при плотности 1,75 составляет 1,25 (третья вторая).

- КР плотного суглинка или обычной глины при плотности 1,7 составляет 1,25 (категория третья).

- КР сланцев или тяжелой глины при плотности 1,9 составляет 1,35. Плотность оставляем по умолчанию, т/м3.

Допустим, вы хотите разработать участок. Задача — узнать какой объем грунта получится после проведенных подготовительных работ.

Известны следующие данные:

- ширина котлована — 1,1 м;

- вид почвы — влажный песок;

- глубина котлована — 1,4 м.

Вычисляем объем котлована (Xk):

Xk = 41*1,1*1,4 = 64 м3.

Теперь смотрим первоначальное разрыхление (по влажному песку) по таблице и считаем объем, который получим уже после работ:

Xr = 64*1,2 = 77 м3.

Таким образом, 77 кубов — это тот объем пласта, который подлежит вывозу по окончанию работ.

Для чего определяют разрыхления грунта?Объемы почвы до разработки и после выемки существенно различаются. Именно расчеты позволяют подрядчику понять, какое количество грунта придется вывезти. Для составления сметы этой части работ учитываются: плотность почвы, уровень ее влажности и разрыхление.

В строительстве виды почвы условно делят на два основные вида:

- сцементированный;

- несцементированный.

Первый вид — называют скальным. Это преимущественно горные породы (магматические, осадочные и т.д.). Они водоустойчивы, с высокой плотностью. Для их разработки (разделения) применяют специальные технологии взрыва.

Второй вид — породы несцементированные. Они отличаются дисперсностью, проще обрабатываются. Их плотность гораздо ниже, поэтому разработку можно вести ручным способом, с применением специальной техники (бульдозеров, экскаваторов). К несцементированному виду относят пески, суглинки, глину, чернозем, смешанные грунтовые смеси.

domstrousam.ru

Коэффициент первоначального разрыхления грунта

Коэффициент первоначального разрыхления грунта — это коэффициент показывающий увеличение объема грунта при его разработке и складированию в отвалах или насыпях, по сравнению с объемом грунта в состоянии естественной плотности.

Не путать с коэффициентом остаточного разрыхления грунта и коэффициентом уплотнения грунта !

Коэффициент первоначального разрыхления грунта нормируется в приложении 2 ЕНиР Е2 В1 (Земляные работы. Механизированные и ручные земляные работы.), так как в других нормативных документах данной информации нет (СП 45.13330 2017 (2011) Земляные сооружения основания и фундаменты и ГЭСНах).

Таблица прил. 2 ЕНиР Е2В1 — Показатели разрыхления грунтов и пород

№ п/п | Наименование грунта | Первоначальное увеличение объема грунта после разработки, % |

|---|---|---|

| 1 | Глина ломовая | 28-32 |

| 2 | Глина мягкая жирная | 24-30 |

| 3 | Глина сланцевая | 28-32 |

| 4 | Гравийно-галечные грунты | 16-20 |

| 5 | Растительный грунт | 20-25 |

| 6 | Лесс мягкий | 18-24 |

| 7 | Лесс твердый | 24-30 |

| 8 | Мергель | 33-37 |

| 9 | Опока | 33-37 |

| 10 | Песок | 10-15 |

| 11 | Разборно-скальные грунты | 30-45 |

| 12 | Скальные грунты | 45-50 |

| 13 | Солончак и солонец мягкие | 20-26 |

| 14 | Солончак и солонец твердые | 28-32 |

| 15 | Суглинок легкий и лессовидный | 18-24 |

| 16 | Суглинок тяжелый | 24-30 |

| 17 | Супесь | 12-17 |

| 18 | Торф | 24-30 |

| 19 | Чернозем и каштановый грунт | 22-28 |

| 20 | Шлак | 14-18 |

В таблице указан процент увеличения объема грунта при разрыхлении!

Например: Необходимо определить объем грунта для вывоза на автосамосвалах, если известно, что геометрический объем котлована Vгеом. равен 1000 м3 , грунт в котловане — суглинок тяжелый.

равен 1000 м3 , грунт в котловане — суглинок тяжелый.

Согласно таблице, первоначальное увеличение суглинка принято 27 % (как среднее между 24 и 30 %), следовательно коэффициент первоначального разрыхления составит:

kпервонач.разр. =27%/100%+1=1,27

Объем грунта для вывоза со строительной площадки составит:

Vвывоза=Vгеом х kпервонач.разр. = Vгеом х 1.27=1000х1.27=1270 м3.

Коэффициент остаточного разрыхления грунта

Коэффициент уплотнения грунта

Как достичь требуемого коэффициента уплотнения?

buildingclub.ru

и его расчет при проектировании дома

Строительные работы начинаются с разметки участка и разработки грунта под фундамент. Земляные работы занимают также первую строчку в строительной смете, и немалая сумма приходится на оплату техники, производящей выемку и вывоз грунта с участка. Для составления сметы и оценки стоимости работ мало знать габариты котлована, необходимо также учитывать особенности грунта. Одной из таких характеристик является коэффициент разрыхления грунта, позволяющий определить увеличение объема при выемке его из котлована

Коэффициент разрыхления грунта

Все грунты с точки зрения строительства можно разделить на две группы:

- Сцементированные, или скальные – каменные горные породы, разработка которых возможна только с применением технологий взрыва или дробления;

- Несцементированные, выборка которых проводится вручную или с помощью экскаваторов, бульдозеров, другой спецтехники. К ним относятся пески, глины, смешанные типы грунтов.

На сложность разработки и стоимость земляных работ влияют следующие свойства грунтов:

- Влажность – отношение массы воды, содержащейся в грунте, к массе твердых частиц;

- Сцепление – сопротивление сдвигу;

- Плотность, то есть масса одного кубического метра грунта в естественном состоянии;

- Разрыхляемость – способность увеличиваться в объеме при выемке и разработке.

Влажность грунт – это мера его насыщения водой, выраженная в процентах. Нормальная влажность лежит в пределах 5-25%,а грунты, имеющие влажность более 30%, считаются мокрыми. При влажности до 5% грунты принято называть сухими.

Образец влажного грунта

Сцепление влияет на сопротивление грунта сдвигу, у песков и супесей этот показатель лежит в диапазоне 3-50 кПа, у глин и суглинков – в пределах 5-200 кПа.

Плотность зависит от качественного и количественного состава грунта, а также от его влажности. Самыми плотными, и, соответственно, тяжелыми являются скальные грунты, наиболее легкие категории грунта – пески и супеси. Характеристики грунтов приведены в таблице:

Таблица — различные категории грунта

Как видно из таблицы, коэффициент первоначального разрыхления грунта прямо пропорционален плотности грунта, иными словами, чем плотнее и тяжелее грунт в естественных условиях, тем больше объема он займет в выбранном состоянии. Этот параметр влияет на объемы вывозки грунта после его разработки.

Существует также такой показатель, как остаточное разрыхление грунта, он показывает, насколько грунт поддается осадке в процессе слеживания, при контакте с водой, при трамбовке механизмами. Для частного строительства этот показатель имеет значение при заказе гравия для выполнения подушки под фундамент и других работ, связанных с расчетом привозного грунта. Также он важен для складирования и утилизации грунтов.

Таблица — наименование грунта и его остаточное разрыхление %

Пример расчета коэффициента разрыхления грунта

Применение коэффициентов первоначального и остаточного разрыхления грунтов на практике можно рассмотреть на примере расчета. Предположим, что есть необходимость выполнить разработку грунта под котлован заглубленного ленточного фундамента с последующей отсыпкой гравийной подушки. Грунт на участке – влажный песок. Ширина котлована – 1 метр, общая длина ленты фундамента 40 метров, глубина котлована – 1,5 метров, толщина гравийной подушки после трамбовки – 0,3 метра.

- Находим объем котлована, а, следовательно, и грунта в естественном состоянии:

Vк = 40 · 1 · 1,5 = 60 м3.

- Применяя коэффициент первоначального разрыхления грунта, определяем его объем после разработки:

V1 = kр · Vк = 1,2 · 60 = 72 м3;

где kр= 1,2 – коэффициент первоначального разрыхления грунта для влажного песка, принятый по среднему значению (таблица 1).

Следовательно, объем вывоза грунта составит 72м3.

- Находим конечный объем гравийной подушки после трамбовки:

Vп = 40 · 1 · 0,3 = 12 м3.

- Находим по таблице 2 максимальные значения первоначального и остаточного коэффициента разрыхления для гравийных и галечных грунтов и выражаем их в долях.

Первоначальный коэффициент разрыхления kр = 20% или 1,2; остаточный коэффициент разрыхления kор = 8% или 1,08.

- Вычисляем объем гравия для выполнения гравийной подушки конечным объемом 12 м3.

V2 = Vп ·kр/kор=12 · 1,2/1,08 = 13,33 м3.

Следовательно, объем необходимого для отсыпки гравия составит 13,3м3.

Конечно, такой расчет является весьма приблизительным, но он даст вам представление о том, что такое коэффициент разрыхления грунта, и для чего он используется. При проектировании коттеджа или жилого дома применяется более сложная методика, но для предварительного расчета стройматериалов и трудозатрат на строительство гаража или дачного домика вы можете ее использовать.

stroyvopros.net

Коэффициент разрыхления грунта (таблица, снип)

При некоторых строительных работах происходит разработка грунта для закладки фундамента.Для планирования работ, связанных с выемкой и вывозом земли, следует учитывать некоторые особенности: разрыхление, влажность, плотность.

Представленная ниже таблица коэффициента разрыхления грунта поможет вам определить увеличение объема почвы при ее выемке из котлована.

Виды

- Скальные, каменные, горные и сцементированные породы – разработка возможна лишь с применением дробления или с использованием технологии взрыва.

- Глина, песок, смешанные типы пород – выборка производится вручную или механизировано с помощью бульдозеров, экскаваторов или другой специализированной техники.

Свойства

- Разрыхление – увеличение объема земли при выемке и разработке.

- Влажность – соотношение массы воды, которая содержится в земле, к массе твердых частиц. Определяется в процентах: грунт считается сухим при влажности менее 5%, превышающий отметку 30% – мокрый, в диапазоне от 5 до 30% – нормальная влажность. Чем более влажный состав, тем более трудоемкий процесс его выемки, исключением является глина (чем более сухая – тем сложнее ее разрабатывать, слишком влажная – приобретает вязкость, липкость).

- Плотность – масса 1 м3 грунта в плотном (естественном) состоянии. Самые плотные и тяжелые скальные породы, наиболее легкие – песчаные, супесчаные почвы.

- Сцепление – величина сопротивления к сдвигу, песчаные и супесчаные почвы имеют показатель – 3–50 кПа, глины, суглинки — 5–200 кПа.

Исходя из строительных норм и правил (СНИП), коэффициент разрыхления грунта (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:

| Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |

| І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |

| І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |

| ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |

| ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |

| ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |

Проанализировав таблицу, можно сказать, что первоначальный коэффициент разрыхления грунта прямо пропорционален диапазону плотности, проще говоря, чем более плотная и тяжелая почва в природных условиях, тем больший ее объем при разработке.

Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.

| Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |

| Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |

| Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |

| Растительный | 20–25 | 3–4 |

| Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |

| Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |

| Песок | 10–15 | 2–5 |

| Скальные | 45–50 | 20–30 |

| Солончак, солонец | ||

| мягкий | 20–26 | 3–6 |

| твердый | 28–32 | 5–9 |

| Суглинок | ||

| легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |

| тяжелый | 24-30 | 5-8 |

| Супесь | 12-17 | 3-5 |

| Торф | 24-30 | 8-10 |

| Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |

Как рассчитать проведение необходимых работ

Для расчета необходимых работ следует знать геометрические размеры планируемого котлована. Далее умножьте коэффициент первоначального разрыхления на объем земли в природном состоянии.

Далее умножьте коэффициент первоначального разрыхления на объем земли в природном состоянии.

В результате вы получите объем, который будет изъят из строительного карьера. Теперь очень просто рассчитать количество изъятой земли для складирования, погрузки, транспортировки для утилизации.

Посмотрите видео: ВИДЫ ГРУНТА. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЧАСТКА

ecology-of.ru

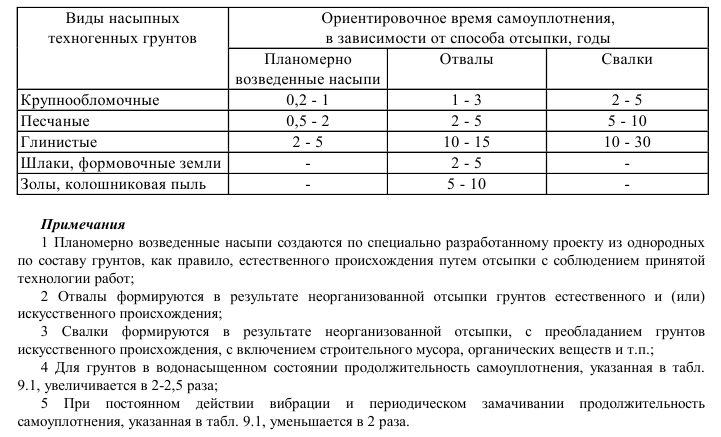

Коэффициент остаточного разрыхления грунта

Коэффициент остаточного разрыхления грунта — это коэффициент показывающий увеличение объема грунта при его разработке с последующей укладке с уплотнением в насыпь (обратную засыпку фундаментов) по сравнению с объемом грунта в состоянии естественной плотности.

Или проще, коэффициент показывающий сколько грунта останется после разработки грунта и обратной засыпки с уплотнением в тот же котлован или траншею.

Не путать с коэффициентом первоначального разрыхления грунта и коэффициентом уплотнения грунта !

Коэффициент остаточного разрыхления грунта нормируется в приложении 2 ЕНиР Е2 В1 (Земляные работы. Механизированные и ручные земляные работы.), так как в других нормативных документах данной информации нет (СП 45.13330 2017 (2011) Земляные сооружения основания и фундаменты и ГЭСНах).

Таблица прил. 2 ЕНиР Е2В1 — Показатели остаточного разрыхления грунтов и пород

№ п/п | Наименование грунта | Остаточное разрыхление грунта, % |

|---|---|---|

| 1 | Глина ломовая | 6-9 |

| 2 | Глина мягкая жирная | 4-7 |

| 3 | Глина сланцевая | 6-9 |

| 4 | Гравийно-галечные грунты | 5-8 |

| 5 | Растительный грунт | 3-4 |

| 6 | Лесс мягкий | 3-6 |

| 7 | Лесс твердый | 4-7 |

| 8 | Мергель | 11-15 |

| 9 | Опока | 11-15 |

| 10 | Песок | 2-5 |

| 11 | Разборно-скальные грунты | 15-20 |

| 12 | Скальные грунты | 20-30 |

| 13 | Солончак и солонец мягкие | 3-6 |

| 14 | Солончак и солонец твердые | 5-9 |

| 15 | Суглинок легкий и лессовидный | 3-6 |

| 16 | Суглинок тяжелый | 5-8 |

| 17 | Супесь | 3-5 |

| 18 | Торф | 8-10 |

| 19 | Чернозем и каштановый грунт | 5-7 |

| 20 | Шлак | 8-10 |

В таблице указан процент увеличения объема грунта при его разрыхлении и последующего уплотнения!

Например: Необходимо определить объем лишнего грунта обратной засыпки фундаментов здания для вывоза его на автосамосвалах, если известно, что геометрический объем котлована Vгеом. котлована равен 1000 м3 , грунт в котловане — суглинок тяжелый, геометрический объем фундаментов Vфунд =600 м3.

котлована равен 1000 м3 , грунт в котловане — суглинок тяжелый, геометрический объем фундаментов Vфунд =600 м3.

Определяем геометрический объем обратной засыпки грунта:

Vгеом.обр.зас.= Vгеом.котлована— Vфунд =1000-600=400 м3.

Согласно таблице, остаточное увеличение суглинка принято 6,5 % (как среднее между 5 и 8 %), следовательно коэффициент остаточного разрыхления равен:

kостат.разр. =6,5%/100%+1=1,065

Определяем необходимый объем обратной засыпки грунта:

Vтреб.обр.зас.= Vгеом.обр.зас. / kостат.разр.=400/1,065=375.6 м3.

Объем лишнего грунта для вывоза с учетом коэффициента первоначального разрыхления, составит:

Vвывоза= (Vгеом.обр.зас. — Vтреб.обр.зас.) х kпервонач.разр.=(400-375.6)х1.27=24.4х1.27=30.99м3

Коэффициент первоначального разрыхления грунта

Коэффициент уплотнения грунта

Как достичь требуемого коэффициента уплотнения?

buildingclub.ru

Коэффициент разрыхления грунтов – что это и как его рассчитать

Коэффициент первоначального разрыхления грунтов, а также показатели плотности приведены по категориям в таблице.

| Наименование грунта | Категория грунта | Плотность грунта тонн/м3 | Коэффициент разрыхления грунта |

| Песок рыхлый, сухой | I | 1,2…1,6 | 1,05…1,15 |

| Песок влажный, супесь, суглинок разрыхленный | I | 1,4…1,7 | 1,1…1,25 |

| Суглинок, средний и мелкий гравий, легкая глина | II | 1,5…1,8 | 1,2. -1,27 -1,27 |

| Глина, плотный суглинок | III | 1,6…1,9 | 1.2…1.35 |

| Тяжелая глина, сланцы, суглинок с щебнем, гравием, легкий скальный грунт | IV | 1,9…2,0 | 1,35…1,5 |

К основным свойствам грунтов, влияющим на технологию и трудоемкость их разработки, относятся плотность, влажность, разрыхляемость.

Основными свойствами грунтов, влияющими на трудоёмкость их разработки и технологии, являются влажность, разрыхляемость и плотность.

Влажность грунта – это степень насыщения его водой. Её определяют как отношение массы воды в самом грунте к массе его твёрдых частиц. Выражается влажность в процентах. При влажности менее 5% грунты считаются сухими, при более чем 30% — мокрыми. Трудоёмкость разработки грунта повышается с увеличением его влажности. Но исключением является только глина: сухую её разрабатывать сложнее. Но при порядочной влажности глинистые грунты обретают липкость, что значительно усложняет их разработку.

Плотность – это масса одного кубического метра грунта в плотном теле (естественном состоянии). Несцементированные грунты обладают плотностью от 1,2 до 2,1 тонн/м3, скальные – до 3,3 тонн/м3.

Цены на разработку грунта за 1м3 механизированным способом

Оставьте заявку

При разработке грунт разрыхляется, увеличиваясь при этом в объёме. Именно данное количество грунта и транспортируется самосвалами к месту утилизации или складирования. Это явление называется первоначальным разрыхлением грунта, при этом характеризуясь коэффициентом первоначального рыхления (Кр), представляющего собой отношение объёма уже разрыхленного грунта к его объёму в естественном состоянии.

В насыпи разрыхлённый грунт уплотняется воздействием массы вышележащих грунтов или с помощью механического уплотнения, смачивания дождём, движения транспорта и т. д. Только грунт не занимает объёма, занимавшего до разработки длительное время. Он сохраняет остаточное разрыхление, которое измеряется коэффициентом остаточного разрыхления (Кор).

Из вышеизложенного следует, что, рассчитывая общую стоимость выполнения работ, необходимо знать геометрические размеры будущего котлована. При этом коэффициент первоначального разрыхления нужно умножить на объём грунта в будущем карьере. Именно это количество грунта будет разработано и вывезено со строительного объекта для складирования или утилизации. И именно эта цифра умножается на цену разработки, погрузки и транспортировки одного кубического метра грунта.

progressavtostroi.ru

Расчет коэффициента разрыхления грунта | Новости и Акции

Основными свойствами грунтов, влияющими на трудоёмкость их разработки и технологии, являются влажность, разрыхляемость и плотность.

Разрыхление – увеличение объема земли при выемке и разработке.

Влажность грунта – это степень насыщения его водой. Её определяют как отношение массы воды в самом грунте к массе его твёрдых частиц. Выражается влажность в процентах. При влажности менее 5% грунты считаются сухими, при более чем 30% — мокрыми. Трудоёмкость разработки грунта повышается с увеличением его влажности. Но исключением является только глина: сухую её разрабатывать сложнее. Но при порядочной влажности глинистые грунты обретают липкость, что значительно усложняет их разработку.

Плотность – это масса одного кубического метра грунта в плотном теле (естественном состоянии). Несцементированные грунты обладают плотностью от 1,2 до 2,1 тонн/м3, скальные – до 3,3 тонн/м3.

Сцепление – величина сопротивления к сдвигу, песчаные и супесчаные почвы имеют показатель – 3–50 кПа, глины, суглинки — 5–200 кПа.

Исходя из строительных норм и правил (СНИП), коэффициент разрыхления грунта (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:

| Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |

| І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |

| І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |

| ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |

| ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |

| ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |

Проанализировав таблицу, можно сказать, что первоначальный коэффициент разрыхления грунта прямо пропорционален диапазону плотности, проще говоря, чем более плотная и тяжелая почва в природных условиях, тем больший ее объем при разработке.

Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.

| Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |

| Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |

| Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |

| Растительный | 20–25 | 3–4 |

| Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |

| Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |

| Песок | 10–15 | 2–5 |

| Скальные | 45–50 | 20–30 |

| Солончак, солонец | ||

| мягкий | 20–26 | 3–6 |

| твердый | 28–32 | 5–9 |

| Суглинок | ||

| легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |

| тяжелый | 24-30 | 5-8 |

| Супесь | 12-17 | 3-5 |

| Торф | 24-30 | 8-10 |

| Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |

st66. ru

ru

№ | Наименование и характеристика грунтов | Средняя плотность грунтов в естест- венном залегании, кг/м | Время чистого бурения | Группа грунтов |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1 | Алевролиты: | |||

| а) низкой прочности | 1500 | До 3,1 | IV |

| б) малопрочные | 2200 | 3,2-3,9 | V |

2 | Ангидрит прочный | 2900 | 4-5,3 | VI |

3 | Аргиллиты: | |||

а) плитчатые, малопрочные | 2000 | 3,2-3,9 | V | |

б) массивные, средней прочности | 2200 | 4-5,3 | VI | |

4 | Бокситы средней прочности | 2600 | 4-5,3 | VI |

5 | Гравийно-галечные грунты при размере частиц: | |||

| а) до 80 мм | 1750 | — | II |

| б) более 80 мм | 1950 | — | III |

6 | Гипс, малопрочный | 2200 | До 3,1 | IV |

7 | Глина: | |||

а) мягко- и тугопластичная без примесей | 1800 | — | II | |

б) то же, с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1750 | — | II | |

в) то же, с примесью более10% | 1900 | — | III | |

г) полутвердая | 1950 | — | III | |

д) твердая

| 1950-2150 | — | IV | |

8 | Грунт растительного слоя: | |||

а) без корней и примесей | 1200 | — | I | |

б) с корнями кустарника и деревьев | 1200 | — | II | |

в) с примесью гравия, щебня или строительного мусора до 10% | 1400 | — | II | |

9 | Грунты ледникового происхождения (моренные), аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения: | |||

а) глина моренная с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 10% | 1800 | — | III | |

б) то же, с содержанием крупнообломочных включений в количестве от 10 до 35% | 2000 | — | IV | |

|

| |||

в) пески, супеси и суглинки моренные с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 10% | 1800 | — | II | |

г) то же, с содержанием крупнообломочных включений от 10 до 35% | 2000 | — | IV | |

д) грунты всех видов с содержанием крупнообломочных включений от 35 до 50% | 2100 | — | V | |

е) то же, с содержанием крупнообломочных включений от 50 до 65% | 2300 | — | VI | |

ж) то же, с содержанием крупнообломочных включений более 65% | 2500 | — | VII | |

10 | Грунты вечномерзлые и сезонномерзлые моренные, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения: | |||

а) растительный слой, торф, заторфованные грунты; | 1150 | — | IV | |

пески, супеси, суглинки и глины без примесей | 1750 | — | IV | |

б) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы и щебня в количестве до 20 % и валунов до 10% | 1950 | — | V | |

в) моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с количестве до 35% | 2000 | — | V | |

г) то же, с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня | 2100 | — | IV | |

д) моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений от 50 до 65% | 2300 | — | VII | |

е) то же, с содержанием крупнообломочных включений в количестве более 65% | 2500 | — | VIII | |

11 | Диабаз: | |||

а) сильновыветрившийся, малопрочный | 2600 | 6,8-9 | VIII | |

б) слабовыветрившийся, прочный | 2700 | 9,1-11,4 | IX | |

в) не затронутый выветриванием, очень прочный | 2800 | 11,5-15,2 | X | |

г) не затронутый выветриванием, очень прочный | 2900 | 15,3 и | ||

более | XI | |||

12 | Доломит | |||

а) мягкий, пористый, выветрившийся, средней прочности | 2700 | 4-5,3 | VI | |

б) прочный | 2800 | 5,4-6,7 | VII | |

в) очень прочный | 2900 | 6,8-9 | VIII | |

13 | Дресва в коренном залегании (элювий) | 2000 | 3,2-3,9 | V |

14 | Дресвяный грунт | 1800 | До 3,1 | IV |

15 | Змеевик (серпентин): | |||

а) выветрившийся, малопрочный | 2400 | 3,2-3,9 | V | |

б) средней прочности | 2500 | 4-5,3 | VI | |

в) прочный | 2600 | 5,4-6,7 | VII | |

16 | Известняк: | |||

а) выветрившийся, малопрочный | 1200 | 3,2-3,9 | V | |

б) мергелистый, средней прочности | 2300 | 4-5,3 | VI | |

в) мергелистый, прочный | 2700 | 5,4-6,7 | VII | |

г) доломитизированный, прочный | 2900 | 6,8-9 | VIII | |

д) окварцованный, очень прочный | 3100 | 9,1-11,4 | IX | |

17 | Кварцит : | |||

а) сильновыветрившийся, средней прочности | 2500 | 5,4-6,7 | VII | |

б) средневыветрившийся, прочный | 2600 | 6,8-9 | VIII | |

в) слабовыветрившийся, очень прочный | 2700 | 9,1-11,4 | IХ | |

г) невыветрившийся, очень прочный | 2800 | 11,5-15,2 | X | |

д) невыветрившийся мелкозернистый, очень прочный | 3000 | 15,3 | XI | |

18 | Конгломераты и брекчии : | |||

а) на глинистом цементе, средней прочности | 2100 | 3,1-3,9 | V | |

б) на известковом цементе, прочные | 2300 | 4-5,3 | VI | |

в) на кремнистом цементе, прочные | 2600 | 5,4-6,7 | VII | |

г) то же, очень прочные | 2900 | 6,8-9 | VIII | |

19 | Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др. | |||

а) крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, малопрочные | 2500 | 3,2-3,9 | V | |

б) среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности | 2600 | 4-5,3 | VI | |

в) мелкозернистые, выветрившиеся, прочные | 2700 | 5,4-6,7 | VII | |

г) крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные | 2800 | 6,8-9 | VIII | |

д) среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 2900 | 9,1-11,4 | IX | |

е) мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3100 | 11,5-15,2 | X | |

ж) порфировые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3300 | 15,3 и более | XI | |

20 | Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, | |||

а) сильновыветрившиеся, средней прочности | 2600 | 5,4-6,7 | VII | |

б) слабовыветрившиеся, прочные | 2700 | 6,8-9 | VIII | |

в) со следами выветривания, очень прочные | 2800 | 9,1-11,4 | IX | |

г) без следов выветривания, очень прочные | 3100 | 11,5-15,2 | X | |

д) то же, очень прочные | 3300 | 15,3 и более | XI | |

21 | Кремень, очень прочный | 3300 | 15,3 и | XI |

22 | Лёсс: | |||

а) мягкопластичный | 1600 | — | I | |

б) тугопластичный | 1800 | — | II | |

в) твердый | 1800 | — | III | |

23 | Мел : | |||

а) низкой прочности | 1550 | До 3,1 | IV | |

б) малопрочный | 1800 | 3,2-3,9 | V | |

24 | Мергель : | |||

а) низкой прочности | 1900 | До 3,1 | IV | |

б) малопрочный | 2300 | 3,2-3,9 | V | |

в) средней прочности | 2500 | 4-5,3 | VI | |

25 | Мрамор, прочный | 2700 | 5,4-6,7 | VII |

26 | Опока | 1900 | До 3,1 | V |

27 | Пемза | 1100 | 3,2-3,9 | V |

28 | Песок : | |||

а) без примесей | 1600 | — | I | |

б) то же, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10 % | 1600 | — | I | |

в) то же, с примесью более 10 % | 1700 | — | II | |

г) барханный и дюнный | 1600 | — | II | |

29 | Песчаник : | |||

а) выветрившийся, малопрочный | 2200 | 3,2-3,9 | V | |

б) глинистый, средней прочности | 2300 | 4-5,3 | VI | |

в) на известковом цементе, прочный | 2500 | 5,4-6,7 | VII | |

г) на известковом или железистом цементе, прочный | 2600 | 6,8-9 | VIII | |

д) на кварцевом цементе, очень прочный | 2700 | 9,1-11,4 | IX | |

е) кремнистый, очень прочный | 2700 | 11,5-15,2 | X | |

30 | Ракушечник : | |||

а) слабоцементированный, низкой прочности | 1200 | До 3,1 | IV | |

б) сцементированный, малопрочный | 1800 | 3,2-3,9 | V | |

31 | Сланцы : | |||

а) выветрившиеся, низкой прочности | 2000 | До 3,1 | IV | |

б) глинистые, малопрочные | 2600 | 3,2-3,9 | V | |

в) средней прочности | 2800 | 4-5,3 | VI | |

г) окварцованные, прочные | 2300 | 5,4-6,7 | VII | |

д) песчаные, прочные | 2500 | 6,8-9 | VIII | |

е) окремнелые, очень прочные | 2600 | 11,5-15,2 | X | |

ж) кремнистые, очень прочные | 2600 | 15,3 и более | XI | |

32 | Солончак и солонец : | |||

а) пластичные | 1600 | — | II | |

б) твердые | 1800 | До 3,1 | IV | |

33 | Cуглинок : | |||

а) мягкопластичный без примесей | 1700 | — | I | |

б) то же, с примесью гальки, щебня, гравия или | 1700 | — | I | |

в) мягкопластичный с примесью более 10%, тугопластичный с примесью до 10%, а также полутвердый и твердый без примеси и с примесью до 10% | 1750 | — | II | |

г) полутвердый и твердый с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10 % | 1950 | — | III | |

34 | Супесь : | |||

а) пластичная без примесей | 1650 | — | I | |

б) твердая без примесей, а также пластичная и | 1650 | — | I | |

в) твердая и пластичная с примесью более 10 % | 1850 | — | II | |

35 | Торф : | |||

а) без древесных корней | 800-1000 | — | I | |

б) с древесными корнями толщиной до 30 мм | 850-1100 | — | II | |

в) то же, более 30 мм | 900-1200 | — | II | |

36 | Трепел : | |||

а) низкой прочности | 1550 | До 3,1 | IV | |

б) малопрочный | 1770 | 3,2-3,9 | V | |

37 | Туф | 1100 | 3,2-3,9 | V |

38 | Чернозем и каштановый грунт: | |||

а) пластичный | 1300 | — | I | |

б) пластичный с корнями кустарника | 1300 | — | II | |

docs. cntd.ru

cntd.ru

Коэффициент разрыхления песка снип

При некоторых строительных работах происходит разработка грунта для закладки фундамента.Для планирования работ, связанных с выемкой и вывозом земли, следует учитывать некоторые особенности: разрыхление, влажность, плотность.

Представленная ниже таблица коэффициента разрыхления грунта поможет вам определить увеличение объема почвы при ее выемке из котлована.

- Скальные, каменные, горные и сцементированные породы – разработка возможна лишь с применением дробления или с использованием технологии взрыва.

- Глина, песок, смешанные типы пород – выборка производится вручную или механизировано с помощью бульдозеров, экскаваторов или другой специализированной техники.

Свойства

- Разрыхление – увеличение объема земли при выемке и разработке.

- Влажность – соотношение массы воды, которая содержится в земле, к массе твердых частиц. Определяется впроцентах: грунт считается сухим при влажности менее 5%, превышающий отметку 30% – мокрый, в диапазоне от 5 до 30% – нормальная влажность. Чем более влажный состав, тем более трудоемкий процесс его выемки, исключением является глина (чем более сухая – тем сложнее ее разрабатывать, слишком влажная – приобретает вязкость, липкость).

- Плотность – масса 1 м3 грунта в плотном (естественном) состоянии. Самые плотные и тяжелые скальные породы, наиболее легкие – песчаные, супесчаные почвы.

- Сцепление – величина сопротивления к сдвигу, песчаные и супесчаные почвы имеют показатель – 3–50 кПа, глины, суглинки — 5–200 кПа.

Исходя из строительных норм и правил (СНИП), коэффициент разрыхления грунта (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:

| Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |

| І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |

| І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |

| ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |

| ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |

| ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |

Проанализировав таблицу, можно сказать, что первоначальный коэффициент разрыхления грунта прямо пропорционален диапазону плотности, проще говоря, чем более плотная и тяжелая почва в природных условиях, тем больший ее объем при разработке.

Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.

| Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |

| Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |

| Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |

| Растительный | 20–25 | 3–4 |

| Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |

| Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |

| Песок | 10–15 | 2–5 |

| Скальные | 45–50 | 20–30 |

| Солончак, солонец | ||

| мягкий | 20–26 | 3–6 |

| твердый | 28–32 | 5–9 |

| Суглинок | ||

| легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |

| тяжелый | 24-30 | 5-8 |

| Супесь | 12-17 | 3-5 |

| Торф | 24-30 | 8-10 |

| Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |

Как рассчитать проведение необходимых работ

Для расчета необходимых работ следует знать геометрические размеры планируемого котлована. Далее умножьте коэффициент первоначального разрыхления на объем земли в природном состоянии.

Далее умножьте коэффициент первоначального разрыхления на объем земли в природном состоянии.

В результате вы получите объем, который будет изъят из строительного карьера. Теперь очень просто рассчитать количество изъятой земли для складирования, погрузки, транспортировки для утилизации.

Посмотрите видео: ВИДЫ ГРУНТА. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЧАСТКА

Для составления сметы и оценки стоимости работ мало знать габариты котлована, необходимо также учитывать особенности грунта. Одной из таких характеристик является коэффициент разрыхления грунта, позволяющий определить увеличение объема при выемке его из котлована.

Все грунты с точки зрения строительства можно разделить на две группы:

- Сцементированные, или скальные – каменные горные породы, разработка которых возможна только с применением технологий взрыва или дробления;

- Несцементированные — выборка которых проводится вручную или с помощью экскаваторов, бульдозеров, другой спецтехники. К ним относятся пески, глины, смешанные типы грунтов.

На сложность разработки и стоимость земляных работ влияют следующие свойства грунтов:

- Влажность – отношение массы воды, содержащейся в грунте, к массе твердых частиц;

- Сцепление – сопротивление сдвигу;

- Плотность — то есть масса одного кубического метра грунта в естественном состоянии;

- Разрыхляемость – способность увеличиваться в объеме при выемке и разработке.

Исходя из строительных норм и правил (СНИП), КРГ (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:

| Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |

| І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |

| І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |

| ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |

| ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |

| ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |

Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.

В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.

Вся необходимая информация представлена далее в статье:

| Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |

| Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |

| Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |

| Растительный | 20–25 | 3–4 |

| Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |

| Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |

| Песок | 10–15 | 2–5 |

| Скальные | 45–50 | 20–30 |

| Солончак, солонец | ||

| мягкий | 20–26 | 3–6 |

| твердый | 28–32 | 5–9 |

| Суглинок | ||

| легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |

| тяжелый | 24-30 | 5-8 |

| Супесь | 12-17 | 3-5 |

| Торф | 24-30 | 8-10 |

| Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |

Коэффициент разрыхления грунта по СНИП:

- КР рыхлой супеси, влажного песка или суглинка при плотности 1.5 составляет 1,15 (категория первая).

- КР сухого неуплотненного песка при плотности 1,4 составляет 1,11 (категория первая).

- КР легкой глины или очень мелкого гравия при плотности 1,75 составляет 1,25 (третья вторая).

- КР плотного суглинка или обычной глины при плотности 1,7 составляет 1,25 (категория третья).

- КР сланцев или тяжелой глины при плотности 1,9 составляет 1,35. Плотность оставляем по умолчанию, т/м3.

Допустим, вы хотите разработать участок. Задача — узнать какой объем грунта получится после проведенных подготовительных работ.

Известны следующие данные:

- ширина котлована — 1,1 м;

- вид почвы — влажный песок;

- глубина котлована — 1,4 м.

Вычисляем объем котлована (Xk):

Xk = 41*1,1*1,4 = 64 м3.

Теперь смотрим первоначальное разрыхление (по влажному песку) по таблице и считаем объем, который получим уже после работ:

Xr = 64*1,2 = 77 м3.

Таким образом, 77 кубов — это тот объем пласта, который подлежит вывозу по окончанию работ.

Для чего определяют разрыхления грунта?Объемы почвы до разработки и после выемки существенно различаются. Именно расчеты позволяют подрядчику понять, какое количество грунта придется вывезти. Для составления сметы этой части работ учитываются: плотность почвы, уровень ее влажности и разрыхление.

В строительстве виды почвы условно делят на два основные вида:

Первый вид — называют скальным. Это преимущественно горные породы (магматические, осадочные и т.д.). Они водоустойчивы, с высокой плотностью. Для их разработки (разделения) применяют специальные технологии взрыва.

Второй вид — породы несцементированные. Они отличаются дисперсностью, проще обрабатываются. Их плотность гораздо ниже, поэтому разработку можно вести ручным способом, с применением специальной техники (бульдозеров, экскаваторов). К несцементированному виду относят пески, суглинки, глину, чернозем, смешанные грунтовые смеси.

Снип коэффициент разрыхления песка – Коэффициент разрыхления грунта: таблица по СНИП.

Коэффициент разрыхления грунта: таблица по СНИП.

Строительные работы начинаются с разметки участка и разработки грунта под фундамент. Земляные работы занимают также первую строчку в строительной смете, и немалая сумма приходится на оплату техники, производящей выемку и вывоз грунта с участка. Для составления сметы и оценки стоимости работ мало знать габариты котлована, необходимо также учитывать особенности грунта. Одной из таких характеристик является коэффициент разрыхления грунта, позволяющий определить увеличение объема при выемке его из котлована

Коэффициент разрыхления грунта

Все грунты с точки зрения строительства можно разделить на две группы:

- Сцементированные, или скальные – каменные горные породы, разработка которых возможна только с применением технологий взрыва или дробления;

- Несцементированные, выборка которых проводится вручную или с помощью экскаваторов, бульдозеров, другой спецтехники. К ним относятся пески, глины, смешанные типы грунтов.

На сложность разработки и стоимость земляных работ влияют следующие свойства грунтов:

- Влажность – отношение массы воды, содержащейся в грунте, к массе твердых частиц;

- Сцепление – сопротивление сдвигу;

- Плотность, то есть масса одного кубического метра грунта в естественном состоянии;

- Разрыхляемость – способность увеличиваться в объеме при выемке и разработке.

Влажность грунт – это мера его насыщения водой, выраженная в процентах. Нормальная влажность лежит в пределах 5-25%,а грунты, имеющие влажность более 30%, считаются мокрыми. При влажности до 5% грунты принято называть сухими.

Образец влажного грунта

Сцепление влияет на сопротивление грунта сдвигу, у песков и супесей этот показатель лежит в диапазоне 3-50 кПа, у глин и суглинков – в пределах 5-200 кПа.

Плотность зависит от качественного и количественного состава грунта, а также от его влажности. Самыми плотными, и, соответственно, тяжелыми являются скальные грунты, наиболее легкие категории грунта – пески и супеси. Характеристики грунтов приведены в таблице:

Характеристики грунтов приведены в таблице:

Таблица — различные категории грунта

Как видно из таблицы, коэффициент первоначального разрыхления грунта прямо пропорционален плотности грунта, иными словами, чем плотнее и тяжелее грунт в естественных условиях, тем больше объема он займет в выбранном состоянии. Этот параметр влияет на объемы вывозки грунта после его разработки.

Существует также такой показатель, как остаточное разрыхление грунта, он показывает, насколько грунт поддается осадке в процессе слеживания, при контакте с водой, при трамбовке механизмами. Для частного строительства этот показатель имеет значение при заказе гравия для выполнения подушки под фундамент и других работ, связанных с расчетом привозного грунта. Также он важен для складирования и утилизации грунтов.

Таблица — наименование грунта и его остаточное разрыхление %

Пример расчета коэффициента разрыхления грунта

Применение коэффициентов первоначального и остаточного разрыхления грунтов на практике можно рассмотреть на примере расчета. Предположим, что есть необходимость выполнить разработку грунта под котлован заглубленного ленточного фундамента с последующей отсыпкой гравийной подушки. Грунт на участке – влажный песок. Ширина котлована – 1 метр, общая длина ленты фундамента 40 метров, глубина котлована – 1,5 метров, толщина гравийной подушки после трамбовки – 0,3 метра.

- Находим объем котлована, а, следовательно, и грунта в естественном состоянии:

Vк = 40 · 1 · 1,5 = 60 м 3 .

- Применяя коэффициент первоначального разрыхления грунта, определяем его объем после разработки:

V1 = kр · Vк = 1,2 · 60 = 72 м 3 ;

где kр= 1,2 – коэффициент первоначального разрыхления грунта для влажного песка, принятый по среднему значению (таблица 1).

Следовательно, объем вывоза грунта составит 72м 3 .

- Находим конечный объем гравийной подушки после трамбовки:

Vп = 40 · 1 · 0,3 = 12 м 3 .

- Находим по таблице 2 максимальные значения первоначального и остаточного коэффициента разрыхления для гравийных и галечных грунтов и выражаем их в долях.

Первоначальный коэффициент разрыхления kр = 20% или 1,2; остаточный коэффициент разрыхления kор = 8% или 1,08.

- Вычисляем объем гравия для выполнения гравийной подушки конечным объемом 12 м 3 .

Следовательно, объем необходимого для отсыпки гравия составит 13,3м 3 .

Конечно, такой расчет является весьма приблизительным, но он даст вам представление о том, что такое коэффициент разрыхления грунта, и для чего он используется. При проектировании коттеджа или жилого дома применяется более сложная методика, но для предварительного расчета стройматериалов и трудозатрат на строительство гаража или дачного домика вы можете ее использовать.

Коэффициент разрыхления грунтов | «ЭкоАртСтрой»

К основным свойствам грунтов, влияющим на технологию и трудоемкость их разработки, относятся плотность, влажность, разрыхляемость.

Основными свойствами грунтов, влияющими на трудоёмкость и стоимость земляных работ, являются: влажность, разрыхляемость и плотность (важно для устройства оснований).

Влажность грунта – это степень насыщения его водой. Её определяют как отношение массы воды в самом грунте к массе его твёрдых частиц. Выражается влажность в процентах. При влажности менее 5% грунты считаются сухими, при более чем 30% – мокрыми. Трудоёмкость разработки грунта повышается с увеличением его влажности. Но исключением является только глина: сухую её разрабатывать сложнее. Но при порядочной влажности глинистые грунты обретают липкость, что значительно усложняет их разработку.

Плотность – это масса одного кубического метра грунта в плотном теле (естественном состоянии). Несцементированные грунты обладают плотностью от 1,2 до 2,1 тонн/м3, скальные – до 3,3 тонн/м3.

При разработке грунт разрыхляется, увеличиваясь при этом в объёме. Именно данное количество грунта и транспортируется самосвалами к месту утилизации или складирования. Это явление называется первоначальным разрыхлением грунта, при этом характеризуясь коэффициентом первоначального рыхления (Кр), представляющего собой отношение объёма уже разрыхленного грунта к его объёму в естественном состоянии.

В насыпи разрыхлённый грунт уплотняется воздействием массы вышележащих грунтов или с помощью механического уплотнения, смачивания дождём, движения транспорта и т. д. Только грунт не занимает объёма, занимавшего до разработки длительное время. Он сохраняет остаточное разрыхление, которое измеряется коэффициентом остаточного разрыхления (Кор).

Коэффициент первоначального разрыхления грунтов, а также показатели плотности приведены по категориям в таблице.

| Наименование грунта |

|---|

Из вышеизложенного следует, что, рассчитывая общую стоимость выполнения работ, необходимо знать геометрические размеры будущего котлована. При этом коэффициент первоначального разрыхления нужно умножить на объём грунта в будущем карьере. Именно это количество грунта будет разработано и вывезено со строительного объекта для складирования или утилизации. И именно эта цифра умножается на цену разработки, погрузки и транспортировки одного кубического метра грунта.

Коэффициент разрыхления грунтов – что это и как его расчитать. – Мои статьи – Каталог статей

К основным свойствам грунтов, влияющим на технологию и трудоемкость их разработки, относятся плотность, влажность, разрыхляемость.

Плотностью называется масса 1 м3 грунта в естественном состоянии (в плотном теле). Плотность несцементированных грунтов 1,2…2,1 тонн/м3 , скальных – до 3,3 тонн/м3.

Влажность характеризуется степенью насыщения грунта водой и определяется отношением массы воды в грунте к массе твердых частиц грунта, выражается в процентах. При влажности более 30 % грунты считаются мокрыми, а при влажности до 5 % – сухими. Чем выше влажность грунта, тем выше трудоемкость его разработки. Исключение составляет глина – сухую глину разрабатывать труднее. Однако при значительной влажности у глинистых грунтов появляется липкость, которая усложняет их разработку.

Грунт при разработке разрыхляется и увеличивается в объеме. Именно это количество грунта и перевозится с объекта к месту складирования либо утилизации самосвалами. Это явление, называемое первоначальным разрыхлением грунта, характеризуется коэффициентом первоначального рыхления Кp, который представляет собой отношение объема разрыхленного грунта к объему грунта в естественном состоянии.

Уложенный в насыпь разрыхленный грунт уплотняется под влиянием массы вышележащих слоев грунта или механического уплотнения, движения транспорта, смачивания дождем и т.д.Однако грунт длительное время не занимает того объема, который он занимал до разработки, сохраняя остаточное разрыхление, показателем которого является коэффициент остаточного разрыхления грунта Кop.

Показатели плотности , а также коэффициент первоначального разрыхления грунтов по категориям приведена в таблице:

englishpromo.ru

Коэффициент разрыхления грунтов | «ЭкоАртСтрой»

К основным свойствам грунтов, влияющим на технологию и трудоемкость их разработки, относятся плотность, влажность, разрыхляемость.

Основными свойствами грунтов, влияющими на трудоёмкость и стоимость земляных работ, являются: влажность, разрыхляемость и плотность (важно для устройства оснований).

Влажность грунта — это степень насыщения его водой. Её определяют как отношение массы воды в самом грунте к массе его твёрдых частиц. Выражается влажность в процентах. При влажности менее 5% грунты считаются сухими, при более чем 30% — мокрыми. Трудоёмкость разработки грунта повышается с увеличением его влажности. Но исключением является только глина: сухую её разрабатывать сложнее. Но при порядочной влажности глинистые грунты обретают липкость, что значительно усложняет их разработку.

Плотность — это масса одного кубического метра грунта в плотном теле (естественном состоянии). Несцементированные грунты обладают плотностью от 1,2 до 2,1 тонн/м3, скальные — до 3,3 тонн/м3.

При разработке грунт разрыхляется, увеличиваясь при этом в объёме. Именно данное количество грунта и транспортируется самосвалами к месту утилизации или складирования. Это явление называется первоначальным разрыхлением грунта, при этом характеризуясь коэффициентом первоначального рыхления (Кр), представляющего собой отношение объёма уже разрыхленного грунта к его объёму в естественном состоянии.

В насыпи разрыхлённый грунт уплотняется воздействием массы вышележащих грунтов или с помощью механического уплотнения, смачивания дождём, движения транспорта и т. д. Только грунт не занимает объёма, занимавшего до разработки длительное время. Он сохраняет остаточное разрыхление, которое измеряется коэффициентом остаточного разрыхления (Кор).

Коэффициент первоначального разрыхления грунтов, а также показатели плотности приведены по категориям в таблице.

| Наименование грунта | Категория грунта | Плотность грунта тонн/м3 | Коэффициент разрыхления грунта |

|---|---|---|---|

| Песок рыхлый, сухой | I | 1,2…1,6 | 1,05…1,15 |

| Песок влажный, супесь, суглинок разрыхленный | I | 1,4…1,7 | 1,1…1,25 |

| Суглинок, средний и мелкий гравий, легкая глина | II | 1,5…1,8 | 1,2.-1,27 |

| Глина, плотный суглинок | III | 1,6…1,9 | 1.2…1.35 |

| Тяжелая глина, сланцы, суглинок с щебнем, гравием, легкий скальный грунт | IV | 1,9…2,0 | 1,35…1,5 |

Из вышеизложенного следует, что, рассчитывая общую стоимость выполнения работ, необходимо знать геометрические размеры будущего котлована. При этом коэффициент первоначального разрыхления нужно умножить на объём грунта в будущем карьере. Именно это количество грунта будет разработано и вывезено со строительного объекта для складирования или утилизации. И именно эта цифра умножается на цену разработки, погрузки и транспортировки одного кубического метра грунта.

www.ekoartstroi.ru

Коэффициент первоначального и остаточного разрыхления грунта

Большинство строительных работ не обходятся без разработки грунта при рытье котлована под фундамент. Для составления сметы недостаточно знать какое количество почвы будет добыто. Важно учесть несколько важных показателей, среди которых — коэффициент разрыхления грунта, позволяющий рассчитать величину его увеличения после извлечения.

Типы грунта с точки зрения строительства

Грунт в строительстве — породы, залегающие в верхних слоях земной коры. Выделяют две основные группы: скальные и рыхлые. Виды:

- скальные — водоустойчивые, несжимаемые, залегают в виде сплошного массива;

- песчаные (супесь) – непластичные, в сухом состоянии сыпучие. При увеличении влажности меняется объем и плотность песка. Водопроницаемы, подвержены размыванию. Несколько видов: пылеватый, средний, гравелистый. Наиболее подходящим считается гравелистый вид;

- глинистые (суглинок) – пластичные, связные. Водопроницаемы, при увеличении влажности сильно увеличивается объем. При замерзании влаги сильно пучатся, при высыхании плохо отдают воду, подвержены растрескиванию. Легко размываются проточной водой;

- лессовидные – в сухом состоянии прочные и твердые, при увеличении влажности расплываются. Увеличение влажности приводит к резкому снижению несущей способности и просадке;

- торфяники — неравномерное сжатие, быстро насыщается влагой, вспучиваются. Не подходят для строительства;

- плывуны — подвижны, быстро насыщаются водой, что приводит к разжижению;

- растительные или биогенные — плодородные грунты. Имеют низкую несущую способность, поскольку плодородный слой со временем разлагается, неравномерно уменьшаясь.

После определения типа почвы определяют количество дополнительных строительных работ. При необходимости тип заменяют на более подходящий.

Важные свойства грунта

Свойства грунта — особенности того или иного вида почвы, определяемые входящими в состав компонентами. Для строительства наиболее важно учесть свойства, характеризующие поведение земли при естественном залегании и взаимодействии с инженерной и хозяйственной деятельностью человека.

Основные свойства:

- влажность — степень насыщенности пор почвы влагой. Определяется в процентном отношении массы воды к массе твердых частиц. Норма — от 6 до 24 %. Соответственно: ниже 6 % – сухие почвы, свыше 30 % – влажные. Чем выше этот показатель, тем сложнее разработка;

- сцепление — показатель, характеризующий связи между частицами смеси и то, как они сопротивляются сдвигу. Для песчаных пород нормальным считается показатель в пределах 0,03-0,05 МПа, для глины – 0,05-0,3 МПа;

- плотность — показатель, который зависит от сочетания влажности и состава. Рассчитывается как отношение массы почвы к занимаемому ей объему. Наименьшая плотность у песков, наибольшая – у скальных пород;

- разрыхляемость – способность увеличивать объем при разработке;

- водоудерживающая способность. Зависит от плотности материала.

Зачем нужно определять разрыхление грунта

Объемы почвы в момент добычи и после окончания процесса существенно отличаются. Предварительная оценка степени разрыхления грунта позволяет оценить будущие строительные работы и финансовые затраты, которые понадобятся для вывоза добытой земли или ее трамбования.

Даже после естественного или механического уплотнения под воздействием вышележащих слоев, осадков или работы строительной техники, материал не займет того объема, который был до начала работ. Каждый тип земли имеет свой показатель разрыхления, зависящий от состава, влажности, плотности и сцепления.

Понятие коэффициента разрыхления грунта

Коэффициент разрыхления — показатель, который необходимо рассчитать не только проектировщикам, но и специалистам, непосредственно работающим на стройплощадке. Наиболее точный способ расчетов — взвешивание разработанной земли. Конечно, в большинстве случаев применить его нереально.

Для различных видов пород строительными нормами и правилами (СНиП) устанавливается стандартный показатель, указывающий насколько увеличится V почвы после извлечения из места естественного залегания. Чем выше плотность добытой земли, тем больше она разрыхляется после извлечения. Это явление объясняется тем, что после извлечения разрываются связи между компонентными частицами почвы.

Показатель позволяет осуществить перевод объема грунта в твердом теле в аналогичный показатель (в м3) в рыхлом состоянии.

Коэффициент первоначального разрыхления

| КАТЕГОРИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЛОТНОСТЬ (тонн/м3) | КОЭФФИЦИЕНТ РАЗРЫХЛЕНИЯ |

|---|---|---|---|

| 1 | Песок влажный, супесь, суглинок разрыхленный | 1,4 — 1,7 | 1,1 — 1,25 |

| 1 | Песок сухой рыхлый | 1,2 — 1,6 | 1,05 — 1,15 |

| 2 | Суглинок, гравий мелкий или средний, легкая глина | 1,5 — 1,8 | 1,2 — 1,27 |

| 3 | Глина, плотный суглинок | 1,6 — 1,9 | 1,2 — 1,35 |

| 4 | Тяжелая глина, сланцы, суглинок с примесью щебня, гравия, легкий скальный грунт | 1,9 — 2,0 | 1,35 — 1,5 |

Данные из таблицы применяются к почвам, которые пролежали в отвале не более четырех месяцев и не подверглись процессам естественного уплотнения.

Коэффициент остаточного разрыхления

В процессе складирования (более 4 месяцев) и воздействия атмосферных осадков, грунт уплотняется. Показатель разрыхления, по сравнению с первоначальными показателями, меняется в сторону уменьшения. Для определения остаточного коэффициента используют графу документа, в котором указаны остаточные показатели разрыхления.

Расчет объема грунта для вывоза

Недостаточно знать числовые показатели коэффициента, необходимо провести дополнительные расчеты, чтобы определить объем земли, которую нужно будет вывезти. Понадобится определить данные:

- ширина – 2 м;

- глубина – 2 м;

- общая длина фундамента – 30 м;

- почва — влажный песок.

Алгоритм расчетов:

- Определить V котлована: Vk= 30x2x2= 120 м3.

- Расчет первичного коэффициента для влажного песка ( средний Kp= 1,2) Kp= 1,2х120 = 144 м3.

Расчет объема лишнего грунта после обратной засыпки

Для определения объема лишнего грунта после обратной засыпки понадобятся показатели:

- V котлована – 900 м3;

- V фундамента – 700 м3;

- почва — суглинок.

Расчет:

- Находим V обратной засыпки, равный разнице между V котлована и V фундамента: 900-700=200 м3.

- Для суглинка (средний показатель – 6,5 %), коэффициент равен 1,065.

- V обратной засыпки: 200/1,065= 187,8 м3.

- Учитываем Kp и получаем: (200-187,8)/1,27=12,2 м3.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Коэффициент остаточного разрыхления глины | ПАО Новоорская керамика

> Словарь > Коэффициент остаточного разрыхления глиныКоэффициент остаточного разрыхления глины — важный параметр сырья, который показывает, насколько оно поддается осадке при слеживании, контакте с влагой, трамбовке на оборудовании. Учитывать этот показатель необходимо для определения условий складирования и правильного хранения глины.

При разработке карьера глина разрыхляется и увеличивается в объеме. В таком состоянии сырье для производства кирпича и керамических изделий транспортируют на склады. В насыпи глина уплотняется под воздействием собственной тяжести или механической обработки. Сырьевая масса уже не занимает первоначальный объем, а сохраняет остаточное разрыхление, которое и подлежит измерению.

Коэффициент остаточного разрыхления осадочных пород зависит от состава сырья и определяется в процентном соотношении:

- ломовая глина — 6-9%,

- легкий и лессовидный суглинок — 3-6%,

- тяжелый суглинок и жирная глина — 4-7%,

- мягкий мергель — 11-15%.

Коэффициент остаточного разрыхления глин и других осадочных пород всегда учитывают при разработке карьера, погрузке и транспортировке сырья к месту складирования. Показатель позволяет вычислить, какое количество глины будет получено из карьера и во сколько обойдется транспортировка. При расчете общий объем породы до начала разработки умножают на коэффициент его первоначального разрыхления.

Важно учитывать, что на стоимость работ и условия хранения влияют не только показатели остаточного разрыхления, но и влажность, а также плотность. С учетом этих параметров легко подсчитать, какое количество сырья поступит в хранилище и какую площадь оно займет.

Коэффициент остаточного разрыхления грунта таблица снип

Для составления сметы и оценки стоимости работ мало знать габариты котлована, необходимо также учитывать особенности грунта. Одной из таких характеристик является коэффициент разрыхления грунта, позволяющий определить увеличение объема при выемке его из котлована.

Все грунты с точки зрения строительства можно разделить на две группы:

- Сцементированные, или скальные – каменные горные породы, разработка которых возможна только с применением технологий взрыва или дробления;

- Несцементированные — выборка которых проводится вручную или с помощью экскаваторов, бульдозеров, другой спецтехники. К ним относятся пески, глины, смешанные типы грунтов.

На сложность разработки и стоимость земляных работ влияют следующие свойства грунтов:

- Влажность – отношение массы воды, содержащейся в грунте, к массе твердых частиц;

- Сцепление – сопротивление сдвигу;

- Плотность — то есть масса одного кубического метра грунта в естественном состоянии;

- Разрыхляемость – способность увеличиваться в объеме при выемке и разработке.

Исходя из строительных норм и правил (СНИП), КРГ (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:

| Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |

| І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |

| І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |

| ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |

| ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |

| ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |

Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.

Вся необходимая информация представлена далее в статье:

| Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |

| Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |

| Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |

| Растительный | 20–25 | 3–4 |

| Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |

| Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |

| Песок | 10–15 | 2–5 |

| Скальные | 45–50 | 20–30 |

| Солончак, солонец | ||

| мягкий | 20–26 | 3–6 |

| твердый | 28–32 | 5–9 |

| Суглинок | ||

| легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |

| тяжелый | 24-30 | 5-8 |

| Супесь | 12-17 | 3-5 |

| Торф | 24-30 | 8-10 |

| Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |

Коэффициент разрыхления грунта по СНИП:

- КР рыхлой супеси, влажного песка или суглинка при плотности 1.5 составляет 1,15 (категория первая).

- КР сухого неуплотненного песка при плотности 1,4 составляет 1,11 (категория первая).

- КР легкой глины или очень мелкого гравия при плотности 1,75 составляет 1,25 (третья вторая).

- КР плотного суглинка или обычной глины при плотности 1,7 составляет 1,25 (категория третья).

- КР сланцев или тяжелой глины при плотности 1,9 составляет 1,35. Плотность оставляем по умолчанию, т/м3.

Допустим, вы хотите разработать участок. Задача — узнать какой объем грунта получится после проведенных подготовительных работ.

Известны следующие данные:

- ширина котлована — 1,1 м;

- вид почвы — влажный песок;

- глубина котлована — 1,4 м.

Вычисляем объем котлована (Xk):

Xk = 41*1,1*1,4 = 64 м3.

Теперь смотрим первоначальное разрыхление (по влажному песку) по таблице и считаем объем, который получим уже после работ:

Xr = 64*1,2 = 77 м3.

Таким образом, 77 кубов — это тот объем пласта, который подлежит вывозу по окончанию работ.

Для чего определяют разрыхления грунта?Объемы почвы до разработки и после выемки существенно различаются. Именно расчеты позволяют подрядчику понять, какое количество грунта придется вывезти. Для составления сметы этой части работ учитываются: плотность почвы, уровень ее влажности и разрыхление.

В строительстве виды почвы условно делят на два основные вида:

Первый вид — называют скальным. Это преимущественно горные породы (магматические, осадочные и т.д.). Они водоустойчивы, с высокой плотностью. Для их разработки (разделения) применяют специальные технологии взрыва.

Второй вид — породы несцементированные. Они отличаются дисперсностью, проще обрабатываются. Их плотность гораздо ниже, поэтому разработку можно вести ручным способом, с применением специальной техники (бульдозеров, экскаваторов). К несцементированному виду относят пески, суглинки, глину, чернозем, смешанные грунтовые смеси.

При некоторых строительных работах происходит разработка грунта для закладки фундамента.Для планирования работ, связанных с выемкой и вывозом земли, следует учитывать некоторые особенности: разрыхление, влажность, плотность.

Представленная ниже таблица коэффициента разрыхления грунта поможет вам определить увеличение объема почвы при ее выемке из котлована.

- Скальные, каменные, горные и сцементированные породы – разработка возможна лишь с применением дробления или с использованием технологии взрыва.

- Глина, песок, смешанные типы пород – выборка производится вручную или механизировано с помощью бульдозеров, экскаваторов или другой специализированной техники.

Свойства

- Разрыхление – увеличение объема земли при выемке и разработке.

- Влажность – соотношение массы воды, которая содержится в земле, к массе твердых частиц. Определяется впроцентах: грунт считается сухим при влажности менее 5%, превышающий отметку 30% – мокрый, в диапазоне от 5 до 30% – нормальная влажность. Чем более влажный состав, тем более трудоемкий процесс его выемки, исключением является глина (чем более сухая – тем сложнее ее разрабатывать, слишком влажная – приобретает вязкость, липкость).

- Плотность – масса 1 м3 грунта в плотном (естественном) состоянии. Самые плотные и тяжелые скальные породы, наиболее легкие – песчаные, супесчаные почвы.

- Сцепление – величина сопротивления к сдвигу, песчаные и супесчаные почвы имеют показатель – 3–50 кПа, глины, суглинки — 5–200 кПа.

Исходя из строительных норм и правил (СНИП), коэффициент разрыхления грунта (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:

| Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |

| І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |

| І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |

| ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |

| ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |

| ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |

Проанализировав таблицу, можно сказать, что первоначальный коэффициент разрыхления грунта прямо пропорционален диапазону плотности, проще говоря, чем более плотная и тяжелая почва в природных условиях, тем больший ее объем при разработке.

Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.

| Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |

| Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |

| Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |

| Растительный | 20–25 | 3–4 |

| Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |

| Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |

| Песок | 10–15 | 2–5 |

| Скальные | 45–50 | 20–30 |

| Солончак, солонец | ||

| мягкий | 20–26 | 3–6 |

| твердый | 28–32 | 5–9 |

| Суглинок | ||

| легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |

| тяжелый | 24-30 | 5-8 |

| Супесь | 12-17 | 3-5 |

| Торф | 24-30 | 8-10 |

| Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |

Как рассчитать проведение необходимых работ

Для расчета необходимых работ следует знать геометрические размеры планируемого котлована. Далее умножьте коэффициент первоначального разрыхления на объем земли в природном состоянии.

В результате вы получите объем, который будет изъят из строительного карьера. Теперь очень просто рассчитать количество изъятой земли для складирования, погрузки, транспортировки для утилизации.

Посмотрите видео: ВИДЫ ГРУНТА. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЧАСТКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Правила разработки и применения элементных сметных

норм на строительные конструкции и работы

Приложение. Сборники элементных сметных норм

на строительные конструкции и работы. Том 1

СБОРНИК 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Дата введения 1984-01-01

РАЗРАБОТАН институтами: Гидропроект, Гидроспецпроект и ПК Гидромехпроект Минэнерго СССР; Главтранспроекта Минтрансстроя; В/О Союзводпроект Минводхоза СССР; НИПИЭСУнефтегазстроя; Ленаэропроект Министерства гражданской авиации; Фундаментпроект Минмонтажспецстроя СССР и Мосинжпроект Мосгорисполкома под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР

РЕДАКТОРЫ — инженеры В. А. Лукичев, Н. И. Денисов, В. К. Шамаев (Госстрой СССР), инж. И. И. Григоров, канд. техн. наук В. Н. Ни, канд. экон. наук А. А. Солин (НИИЭС Госстроя СССР), Н. В. Пивоваров (Гидропроект Минэнерго СССР), С. И. Агуреев (Главтранспроект Минтрансстроя), Т. Н. Баукова (В/О Союзводпроект Минводхоза СССР), В. Ю. Яворский (НИПИЭСУнефтегазстроя), А. А. Коршунов (Мосинжпроект Мосгорисполкома), И. И. Цукерман (Ленаэропроект Министерства гражданской авиации), Л. Н. Шарыгин (Фундаментпроект Минмонтажспецстроя СССР), С. Н. Махлис (Мосгипротранс)

ВНЕСЕН Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР

УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 17 марта 1982 г. № 51

ВЗАМЕН глав IV части СНиП-65: 10 (вып.1, изд. 1977 г.), 10 (вып. 2, изд. 1965 г.), 13 (изд. 1971 г.), 14, 16, 17 (изд.1965 г.), 18, 39 (изд. 1966 г.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

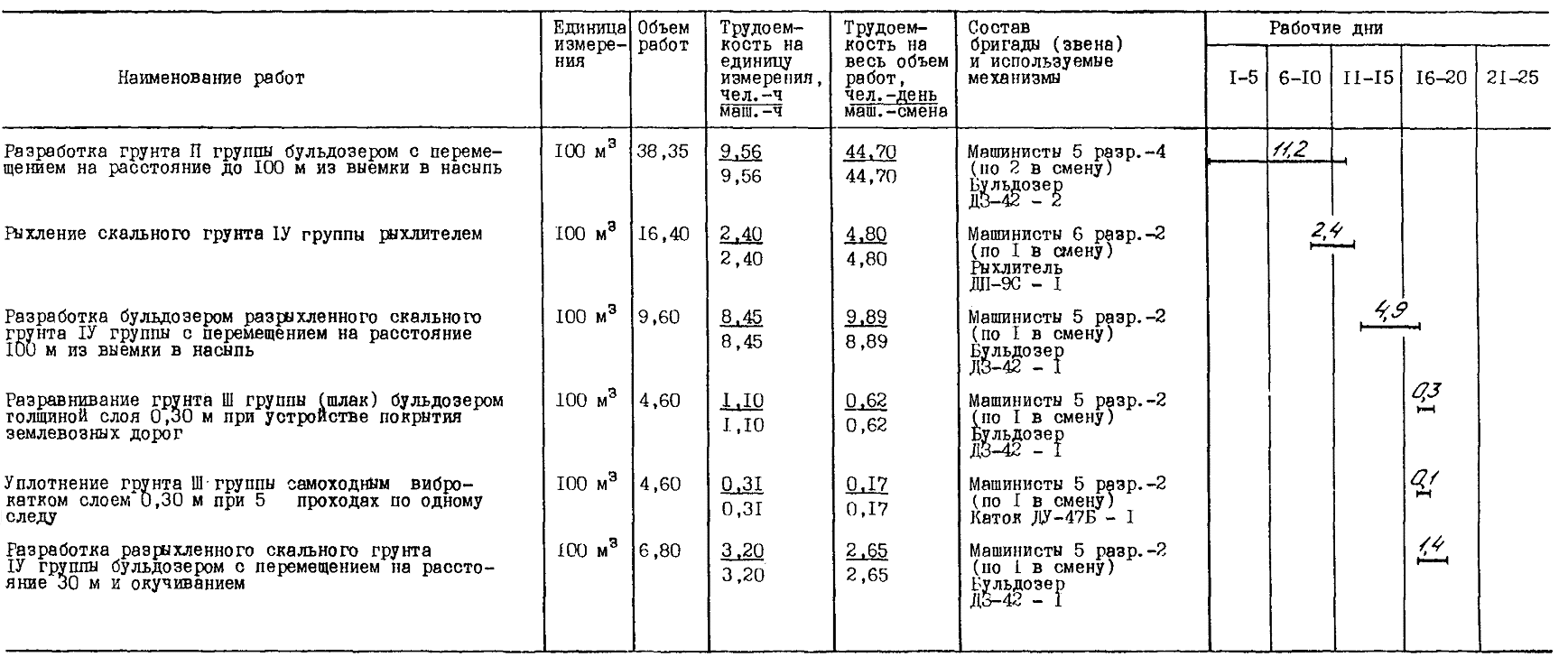

1.1. В настоящем cборнике содержатся нормы на разработку и перемещение грунтов и на сопутствующие работы в промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и водохозяйственном строительстве, при сооружении линий электропередачи и связи, трубопроводов и др. Нормы на горно-вскрышные работы предусмотрены в сб. 2, на земляные конструкции гидротехнических сооружений — в сб. 36 элементных сметных норм на строительные конструкции и виды работ.

1.2. При пользовании сборником следует:

способы производства работ, дальность перемещения грунта, характеристики землеройных машин и транспортных средств принимать по проектным данным с учетом указаний и рекомендаций, приведенных ниже в настоящей технической части;

классификацию грунтов по трудности разработки производить, руководствуясь их краткой характеристикой, приведенной в табл. 1, 5 и 6. При этом среднюю плотность грунтов в естественном залегании, указанную в гр. 3 табл. 1, за определяющий показатель классификации принимать не следует.

1.3. В нормах, за исключением табл. 34-44 и 126, предусмотрена разработка грунтов естественной влажности и плотности, не находящихся во время разработки под непосредственным воздействием грунтовых вод.

При разработке траншей для магистральных трубопроводов в пустынных и безводных районах из норм табл. 34-41 исключаются водоотливные установки.

Затраты на разработку мокрых грунтов необходимо определять применением к нормам коэффициентов, приведенных в разд. 3 Технической части.

Стоимость водоотливных работ при разработке грунтов следует исчислять только на объем грунта, лежащего ниже проектного уровня грунтовых вод.

При водоотливе из котлованов площадью по дну до 30 м и траншей шириной по дну до 2 м, за исключением траншей для уличных и внеплощадочных коммуникаций, следует применять нормы, приведенные в табл. 88; при водоотливе из котлованов площадью по дну более 30 м , из траншей шириной по дну более 2 м, а также из траншей для внеплощадочных и уличных коммуникаций должны составляться калькуляции на основании проектных данных о силе притока воды, продолжительности производства водоотливных работ и применяемых водоотливных средств.

1.4. Нормирование разработки выемок, каналов, котлованов и траншей в послойно залегающих грунтах различных групп по трудности разработки следует производить по соответствующим нормам на отдельные группы.

Распределение грунтов на группы по трудности разработки

Коэффициент остаточного разрыхления — Энциклопедия по машиностроению XXL

При разработке грунты увеличиваются в объеме за счет образования пустот между кусками. Степень такого увеличения объема оценивают коэффициентом разрыхления, равным отношению объема определенной массы грунта после разработки к ее объему до разработки (табл. 7.1). Значения коэффициента разрыхления колеблются от 1,08. .. 1,15 для песков до 1,45. .. 1,6 для мерзлых грунтов и скальных пород. После укладки грунта в отвалы и естественного или принудительного уплотнения степень их разрыхления уменьшается. Ее оценивают коэффициентом остаточного разрыхления (от 1,02. .. 1,05 для песков и суглинков до 1,2. .. 1,3 для скальных пород). [c.202]Коэффициент динамичности 36 Коэффициент остаточного разрыхления грунта 201 [c.366]

При решении краевых задач используются несколько различающиеся модели разупрочняющихся сред, в частности, допускается кусочно линейная (с линейным разупрочнением) связь между девиаторными составляющими напряжений и деформаций, а объемное растяжение считается упругим [96]. Принимается нелинейный пластический закон скольжения в области контакта упругих частиц, включающий стадию разупрочнения от сдвига и участок остаточной прочности [147]. Считается приемлемой для решения задач горной геомеханики кусочно линейная аппроксимация диаграмм, полученных при одноосном сжатии и различных боковых давлениях, с учетом разрыхления материала и остаточной прочности после разупрочнения [198, 276]. Используется модель, учитывающая смену механизмов повреждения разупрочнение с отрицательным мгновенным значением модуля сдвига и начальным положительным модулем объемного сжатия при отрицательной объемной деформации и разупрочнение с отрицательным модулем Юнга и начальным коэффициентом Пуассона при положительном значении объемной деформации [255]. [c.191]