Каменное зодчество Руси

Как Древнюю Русь превращают из каменной в деревянную

Нам постепенно вбивают в головы, что русы были дикими людьми и жили в деревянных «берлогах» в то время, когда «просвещённый запад» массово проектировал, строил и жил в белокаменных дворцах, но факты говорят об обратном…

Украденное каменное зодчество Руси

Мы смеёмся над стереотипами, прочно обосновавшимися в сознании иностранцах о России и о русских. И даже не осознаём того факта, что сами находимся в плену подобных штампов о самих себе. Например, какая картинка рисуется в вашем сознании, среднестатистического жителя современной России, при упоминании словосочетаний «Владимирская Русь», или «древняя Русь»? Не погрешу против истины, если скажу, что в большинстве своём, мы представляем Русь такой:

Миф о сплошь деревянной Руси настолько укоренился в нашем сознании, что даже реконструируя старинные здания и сооружения, реставраторы зачастую намеренно добавляют русского колорита там, где им и не пахло. Все прекрасно знают, что Изборск был изначально построен полностью из камня. Там и по сей день даже сараи и курятники сложены из известняка.

Предлагаю взглянуть на фотографию. Это здание интересно со всех сторон. Сразу же бросается в глаза, что деревянная у него только надстройка, а «цокольный» этаж сложен из кирпича. При чём он явно занесён грунтом. Не врос в землю, а занесён песком и глиной. Это уже понятно практически всем. Цокольные этажи не строят из кирпича, в силу неустойчивости обожженной глины к воздействию влаги.

Именно потому вокруг здания выкопан ров, чтобы грунтовые воды не разрушили кирпичное основание, оставшееся от прежней постройки. Надстройка из древесины сделана гораздо позже, при ликвидации последствий наводнения. Примечательно, что на кровле имеются «урны», точнее вазы, которые в прошлом использовались как светильники. Вероятно, реставраторы здания восстановили их, чтобы придать зданию первоначальный внешний вид. А по назначению вазы уже, конечно не использовались.

Для полноты картины, вот ещё один архитектурный памятник Новосибирска:

Пожалуйста, вот целиком каменное здание, не пострадавшее от потопа. И такая картина наблюдается на всей территории Российской империи в девятнадцатом веке. Но это практически вчера, а ранее, может быть Русь всё-таки была деревянной? Мой ответ – да. Она на самом деле в большинстве своём была деревянной, ровно на столько же насколько была деревянной и Европа, да и остальные земли. Однако свидетельств существования развитого каменного зодчества на Территории Великой Тартарии величайшее множество. Не меньше, чем в других странах, а может быть, даже больше.

Только до наших дней в целости их почти не сохранилось, но причиной тому, скорее всего, явились более разрушительные последствия стихии для России, нежели для той же Италии с её «Вечным городом». И последние данные археологии дают веские основания утверждать, что это не просто версия. Одна из самых ярких находок – цоколь одного из храмов двенадцатого века на территории Боголюбскогомонастыря во Владимирской области.

Храм Рождества Богородицы и остатки палат Андрея Боголюбского

Вероятно, изначально храм был на четверть выше, чем сегодня. Потому, что нижний его этаж оказался полностью погребён под заносами, которые археологи называют «культурным слоем». Даже если это цокольный этаж, то кто возьмётся объяснить, зачем было изготавливать его детали в таком виде:

Ведь не требуется быть профессиональным строителем для того, чтобы понять, что те элементы, которые находились под землёй на порядок выше по качеству исполнения. Т.е., следуя логике ортодоксальных историков, то, что в земле должно быть изящным, красивым, исполненным на высочайшем технологическом уровне, а то, что на поверхности «и так сойдёт». А ведь мы наблюдаем именно это. То, что было построено поверх засыпанного этажа, превращённого стихией в «цокольный этаж», выглядит как жалкая «халтура».

Но вместо этого наши отечественные историки заявили… Вы не поверите… Они сказали, что они «…обнаружили остатки храма, выстроенного в XII веке предположительно итальянскими мастерами».

Ну а как же ещё! Конечно, итальянцы для русских храмы строили. А ничего, что страна Италия появилась только в 1861 году, когда в Лондоне уже метро открыли? Ведь до того, на месте Италии существовали разрозненные княжества! Нашим учёным никак не преодолеть стереотип о деревянной Руси, и как только попадается что-то не соответствующее, заложенному со школьной скамьи клише, они впадают в ступор, и начинают искать объяснения согласно, зазубренной методичке. Раз не похоже на русское, значит оно скандинавское. Не соответствует скандинавскому, тогда итальянское. Ну а то? Кремль то московский, фрязины строили…

А ведь все прекрасно знают, что Москва была всегда во все времена белокаменной. Углич, Ростов, Ярославль, Нижний Новгород, Владимир, Кострома, и все города Московии так же были построены из белого камня, который сегодня почти не сохранился. Его находят при раскопках, и учёные ломают голову, где же этот камень русичи добывали. Версия об искусственном происхождении камня не стоит даже в повестке, а между тем, всё говорит о том, что камень этот вовсе не камень, а бетон, среди компонентов которого, главным является известь. Благодаря ей то и получались блоки белого цвета.

И. Вейс. Москва 1852г.

А наши современные представления о каменных городах Европы сложились в результате воздействия на сознание современными кинофильмами про мушкетёров. На самом деле, большой разницы между европейскими городами русскими не было.

В общем правда такова, что не было разницы между Римом и Киевом. И там и там одинаково были как каменные строения, так и деревянные. Правда в Киеве лавра была каменная, но это ж лавра… Ага… А как быть с «Золотыми воротами»?

Золотые ворота. Киев. Памятник русского оборонительного зодчества.

Смешно? А я поперхнулся от этой формулировки. Обратите внимание на пристройку. На мой взгляд, это апофеоз безграмотности! Реконструкторы строят кирпичную постройку времён Ярослава Мудрого, и так крепко у них в головах засело, что всё в то время могло быть только деревянным, что не могли они не пристроить «флигель» из брёвен. Зачем?!

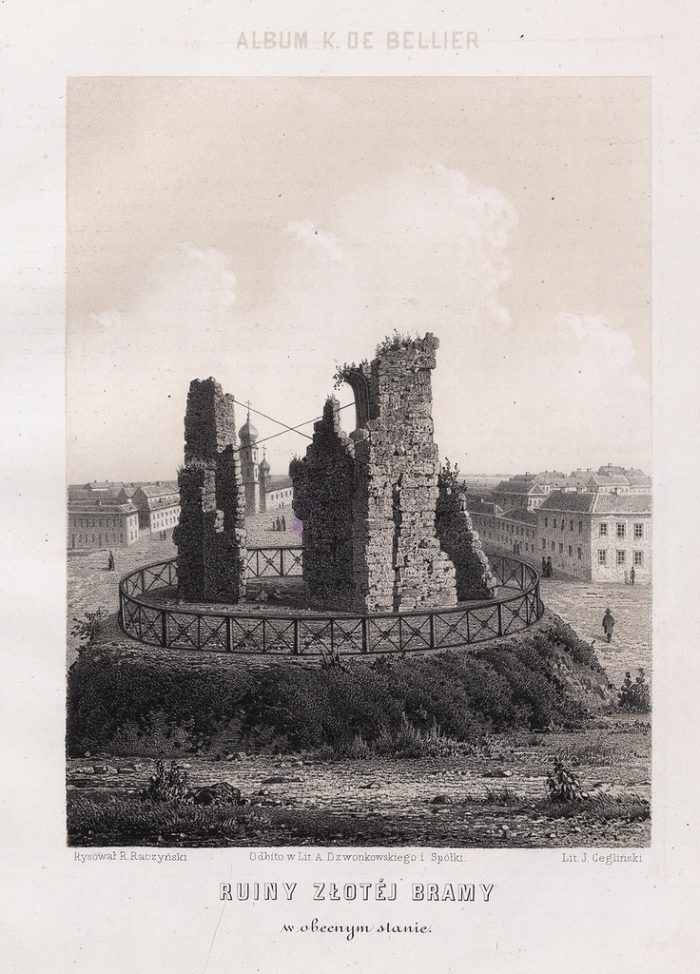

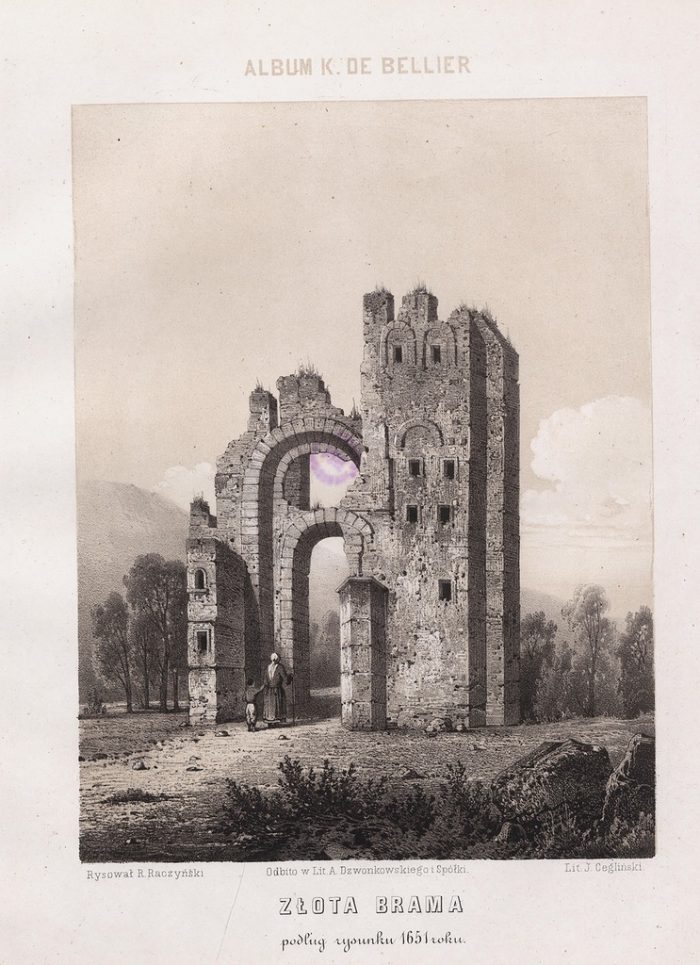

Зачем, я спрашиваю, было это делать?! А что за башня по центру в виде церковного нефа? Кому пришло в голову «воткнуть» в оборонительное сооружение это здание? Да и кто, вообще сказал, что оно оборонительное? Что нашим историкам известно о нём? Да ровным счётом ничего! Вот как выглядело это «оборонительное» сооружение в 1861 г.

И-и-и…? Это какую же фантазию нужно иметь, чтоб из этих «трёх камней» дореконструироваться до того, что сейчас стоит в Киеве, и называется «памятником оборонительного зодчества»? А почему не предположить, что это был собор? Или термы — бани?

Толика правды, всё же есть. Это действительно могли быть ворота, но… Ворота куда? Перед нами маленький уцелевший фрагмент какого то исполинского сооружения. Да. Это действительно ворота. Но ворота для нас. А если дорисовать в воображении недостающее здание, в котором была когда то такая вот дверь, то получится картинка в стиле творений Д.Б. Пиранези. Куда вели эти ворота, мы уже никогда не узнаем. Но идея «наградить», уцелевший проём, полностью отсутствующего здания, званием оборонительного сооружения, это уж слишком, даже для первокурсника архитектурного факультета. Хотя бы «обозвали» это «триумфальной аркой», и не возникло бы ни у кого сомнений ещё очень долго.

А в нашем случае, можно с уверенностью утверждать о том, что ещё в середине девятнадцатого века в Киеве существовали следы не нашей, допотопной цивилизации. Той, которую изображал на своих «картинах» житель «исчезнувшего славянского города»:

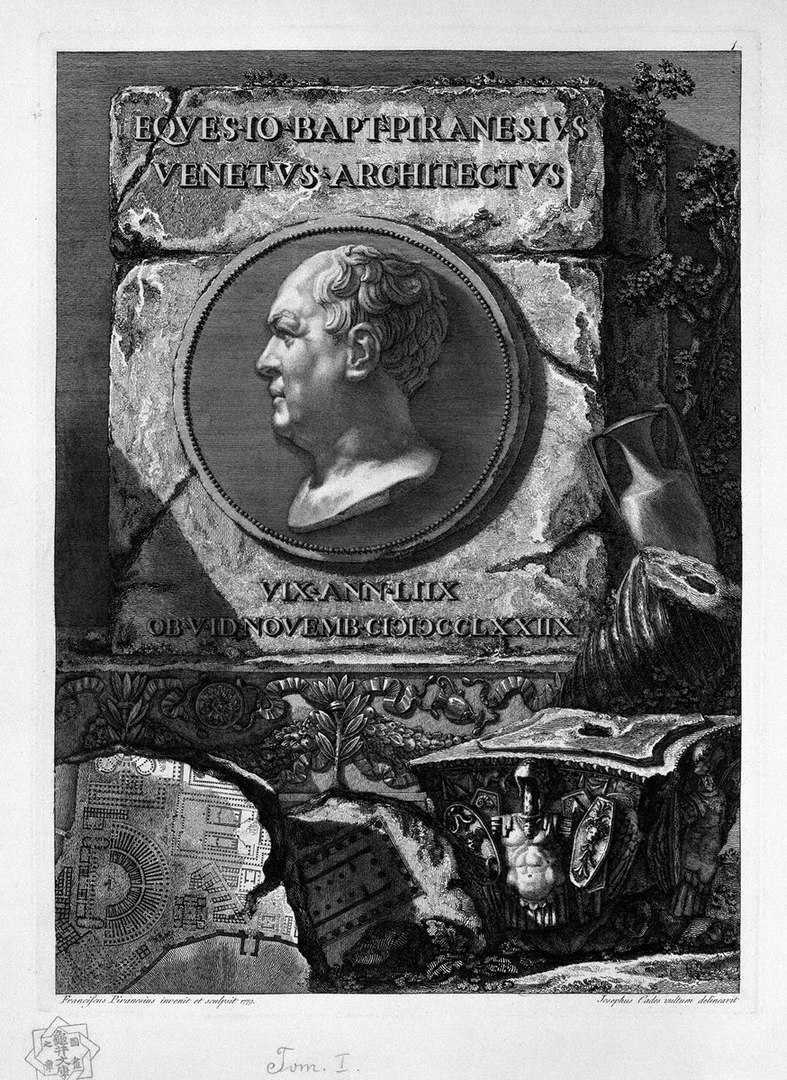

Джованни Баттиста Пиранези.

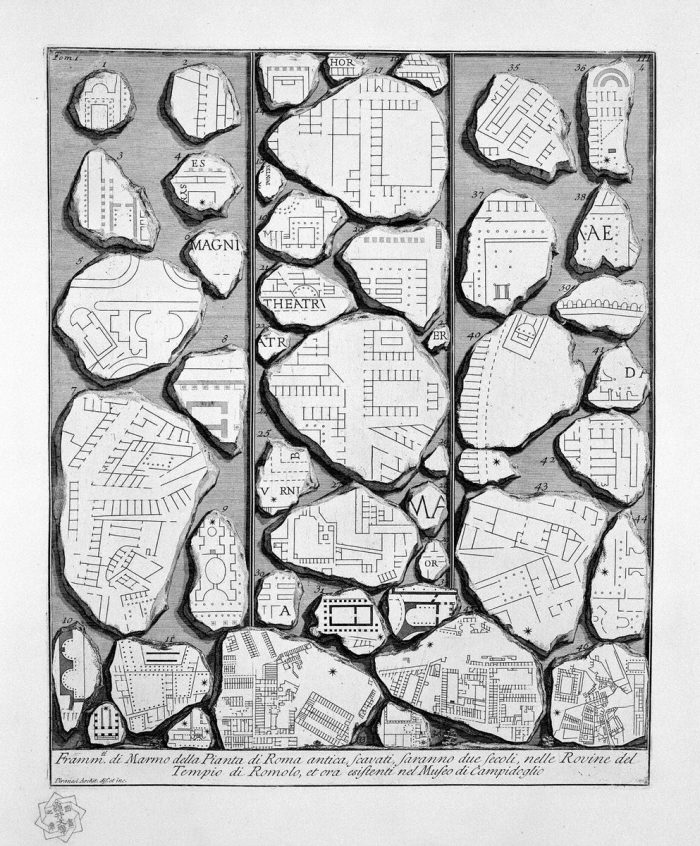

Почему то его считают живописцем фантастом, изображающим фантастические руины. Но… При этом же никто не отрицает, что он документировал раскопки римских руин! Получается, что где удобно — архитектор, а где неудобно — художник — катастрофист. А правда в том, что он ничего не фантазировал. Он выполнял роль фотоаппарата. Да, фото ещё не изобрели, а при раскопках требовалось всё тщательно документировать, чтоб потом воссоздать то, что было возможно с учётом уровня технологий 18 века. Никакой он не гений фантастической живописи. Он художник, который с фотографической точностью документировал реконструкцию допотопных сооружений. И те здания, которые восстановить не удалось, как раз и считаются фантастикой. А вот чем в действительности занимался Пиранези:

То-то!!! Пиранези создал десятки томов чертежей и эскизов, и в подавляющем большинстве это вот такие, сугубо технические, документы. Они неизвестны широкой публике. Публика в восторге только от руинистической живописи:

Учёные назвали это «Термами Тита».

Очень напоминает Золотые ворота в Киеве, верно? Я имею в виду по стилю, и по одинаковой степени разрушения. Там из трёх камней родились «ворота-крепость» (ничего тупее не могли придумать, как объединить несовместимое — ворота, и крепость), а в Риме три камня получили название «термы». А почему не «тюрьма», собственно? Ведь Пиранези не был итальянцем, он был венецианцем. А Венеция, это город Венета, который по легенде поглотило море. Да, поглотило частично. Пришлось не на лошадях, а на лодках по улицам ездить. А венеты, это русское племя, и говорили они скорее всего на языке, который был бы нам сейчас понятен без переводчика. И раз Пиранези назвал это «ТеРМы», значит имел в виду что-то иное, не бани вовсе. «Термы» могли родиться в результате перевода на латинский от слова «ТеРеМ» (башня).

Латинский то язык был придуман именно для того, чтоб разные племена могли понимать друг друга, а главное, трактовать письменные документы однозначно, без искажения смысла, и без помощи переводчиков. На латыни не говорили. Это сугубо письменный язык, и именно благодаря ему, этому мёртвому языку, Иван Васильевич Огнев мог превратился в Джованни Баттиста Пиранези. Так же, как Николай, Матвей и Марк, в современных источниках превратились в Никколо, Маттео и Марко Поло.

Комментарии запрещены.

Каменное зодчество Древней Руси — база отдыха Дубки в Выксе Нижегородской области

XI век положил начало распространению каменного архитектурного строительства в Древней Руси. Медленное развитие данного направления в зодчестве объясняется ещё не вполне вытесненным деревянным строительством, а так же затратной трудовой и материальной составляющей в обработке камня. В последующие столетия процесс воздвижения каменных архитектурных построек заметно ускоряется.

Сначала деревянные города обеспечиваются каменными церквями и дворцами, затем, этот материал используется при постройке богатых жилых домов.

С XIV века камень служит основой для сооружения оборонительных стен русских городов. Первые памятные изваяния связаны с эпохой Киевской Руси, затем архитектурные памятники воздвигаются в Новогороде, Владимире, Пскове и Суздали. Москва становится ярким примером преобладания роскошных соборов, дворцовых комплексов — элементов каменного зодчества.

Асимметричность и элементы живых решений становятся особенностью жилых и дворцовых построек светского строительства. Массивные сложные архитектурные примеры, такие, как Большой Кремлёвский дворец Ивана III наделяются большими объёмными палатами, переходами, галереями, что было характерной чертой деревянного зодчества.

Тип кубического храма, который утвердился в каменной архитектуре Древней Руси определялся наличием параллельных нефов с четырьмя, шестью и большим числом опорных крещатых столбов, поддерживающих своды и купола.

Единый образец построек русских церквей того времени всё же отличал одно архитектурное сооружение от другого наличием декоративной обработки, размерами, объёмными формами.

Основная часть архитектурных каменных построек до XVI века характеризуется последовательной и четкой внутренней структурой, что выражалось во внешнем облике конструкции; а так же единством конструктивных решений и объемных композиций.

Всё же, каменные шатровые храмы были исключением. Основное количество церквей XVI и XVII веков строились по типу кубических сооружений — одноглавых или пятиглавых с куполами луковичной формы. Небольшие размеры для церквей были популярными. Нередко основная часть помещения делилась на несколько маленьких комнат с помощью стен, арок и других сооружений.Постепенно Русское государство завоёвывает культовая архитектура, представляющая их себя два типа построек: наземные и подземные. Оба типа рукотворно или природно создавались из камня и назывались монастырями и храмами.

Яркими примерами подземных монастырей являются Киево-Печерский монастырь, уникальный архитектурный комплекс — Ильинский подземный монастырь в толще Болдиной горы в Чернигове, Печорский монастырь под Изборском Псковской области. Подземные сооружения каменного зодчества были распространены на всей территории Древней Руси.

Для наземных каменных церквей был характерен византийский стиль. В качестве примеров можно привести кафедральный собор Св. Софии в Киеве. Немного позже был сформирован и русский стиль, образцами которого можно считать храм Владимира, расположенный вблизи Москвы. Концептуальные строительные принципы, художественные приемы, техническая манера исполнения — были заимствованы из Византийской империи. С другой стороны, русское начало проявилось во внутренних декорациях: иконах и фресках.

Совершенно противоположный стиль каменного зодчества Древней Руси складывается в XII веке и становится образчиком простоты и камерности. Лучшим представителем нового веяния в каменном архитектурном стиле стала церковь Спасо-Преображения на Нередице (1198). Небольшой размер, крестово-купольный тип постройки характеризуются кубическим характером данного сооружения.

Аналогичные постройки отмечаются и в новгородских пригородах, самым распространённым их которых, является архитектурный комплекс Старая Ладога.

С XIII века каменное зодчество на Руси определяет новые направления. Основательный архитектурно-художественный опыт русских земель стимулирует зодчих к разработке деятельно-активных композиций, что выражалось в сочетании местных художественных принципов и архитектурного опыта соседствующих городов и регионов. Данное нововведение привело к опытным необычным творческим воззрениям в каменной архитектуре Древней Руси. Что нашло своё выражение в яркой индивидуальности малочисленных памятников новгородского зодчества XIII в. и, наоборот, удивительной схожести церквей отмеченного периода. Яркий образец храмов указанного времени — небольшая церковь Рождества Христова в Перынском скиту (первая половина XIII в.), запоминающаяся компактностью экспозиций.

В каменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества строительным материалом служил белый камень-известняк. Характерные черты каменного зодчество были проявлены в период правления Андрея Боголюбского. Были сооружены Успенский собор, Золотые ворота, Княжеский замок в Боголюбове, церковь Покрова на Нерли. Отличительными особенностями архитектуры данного территориального направления считаются объёмные пилястры, барельефные образы людей, животных и растений. Нарядность и одновременно строгость данных данных храмов ярко выражена. Дмитриевский собор во Владимире, который был воздвигнут в конце XII-начале XIII в. характеризует каменное зодчество пышными формами, декором, украшениями и затейливой резьбой.

Каменное зодчество Древней Руси обладало природными качествами, свойственными самому русскому народу. Монументальность и величественность, ясные архитектурные композиционные формы в сочетании с наивной простотой, идеи патриотического и гражданского характера, последовательный реализм, — вот, что отличало древнерусское зодчество. Из поколения в поколение зодчие передавали свой опыт подмастерьям, которые перерастали в великих мастеров архитектурного искусства. Каменное зодчество на Руси — основополагающая часть всей историко-художественной культуры нации.

Архитектура и зодчество Древней Руси

Исторические деятели культуры спорят в вопросах взаимозависимости деревянной архитектуры и каменной и степени влияния одну на другую. Несомненно, влияние было обоюдным. Деревянное строительство оказало несомненное влияние на каменное зодчество, наделив его приемами двухскатной и четырехскатной кровли, с другой стороны, элементы каменного строительства нашли свое отражение в деревянной архитектуре.

Отличительными чертами ранней церковной архитектуры Древней Руси были, в основном, заимствованные из византийской традиции убранства и украшения интерьеров мозаикой, которая придавала легкость и яркость внутреннему пространству.

Памятники архитектуры Древней Руси обладают исключительными чертами византийских построек, но уже к XII веку церковная архитектура преподносит самобытные элементы, которые и стали решающими в последующем развитии архитектуры.

Процессу развития культуры и искусства Древней Руси, в частности, старинной архитектуры, был нанесен непоправимый урон монголо-татарским нашествием. В этот период значительно сократилось взаимодействие мастеров разных регионов Руси, разрушению и упадку подвергались монастыри, княжеские постройки.

Временная эпоха раздробленности Руси оказала влияние на образование самостоятельных архитектурных школ. Особенностями архитектуры Древней Руси можно считать контрастность ее живописных форм с художественностью предыдущего архитектурного стиля. Определяется цветовая игра в соединении красного кирпичного строительства с белым фоном карнизов и обрамлением фасадов фресочными росписями. Кроме того, архитектуре Древней Руси характерно украшение фасадов зданий изразцами и орнаментами.

Зодчество Древней Руси при своей незыблемой монументальности, сочетает в себе пластичные формы, что вызывает ощущение спокойствия и величия. Несомненно, эти черты охватывают интерьеры светских и культурных сооружений.

С укреплением Киевского государства и принятием христианства зодчество на Руси обогатилось традициями византийской культуры, но, в то же время, утратило культурную свежесть и сказочную наивность.

Новое монументальное искусство достигло своего расцвета уже в XI в. Деревянные церкви не уступали каменным храмам в количественном соотношении и, скорее, преобладали в зодчестве Древней Руси.

В частности, из дуба, был возведен Софийский собор в Новгороде в 1049 году.

Особенности зодчества на Руси выражалось в принципах построек. Храмы воздвигались по типу избы и представляли из себя сруб, покрытый двускатной или четырехскатной крышей. Соответствие данных принципов характерно и для более сложных сооружений: теремов, дворцов, крепостных башен. Все здания устанавливались на цоколи, в которых размещались подвальные помещения и входы в погреба, и подземные ходы.

Cохранившиеся только в виде элементов, постройки, не производят однозначного и убедительного впечатления о зодчестве Древней Руси. Однако исторически верно восстановленные архитектурные сооружения Древней Руси (Золотые Ворота в Киеве и во Владимире) оставляют завораживающее впечатление степенью развития искусства и архитектуры Древней Руси.

«Древнерусская культура. Деревянное и каменное зодчество»

Государственное областное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Лебедянский педагогический колледж»

(ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж»)

Конспект открытого урока,

проведенного в 11 группе 14 ноября 2018 года

по теме: «Древнерусская культура. Деревянное и каменное зодчество»

Преподаватель:

Л.В. Малыхина

Лебедянь

Урок 34 «Древнерусская культура. Деревянное и каменное зодчество»

Цель урока: Показать особенности древнерусской культуры: деревянного и каменного зодчества

Задачи:

Образовательная:

— Расширить и систематизировать знания учащихся о древнерусской культуре: деревянном и каменном зодчестве в Х — начале XIII в.

— Обеспечить усвоение понятий («древнерусское», «зодчество»)

Развивающая:

— Развитие яркой эмоциональной монологической речи;

— Обогащение активного словаря терминами данной эпохи.

Воспитательная:

— Воспитывать уважение к истории, культуре, показать её значение для понимания исторических знаний

— Воспитывать чувство прекрасного.

Оборудование: тетради, экран, мультимедийное оборудование, презентация, учебник: Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.

Ход урока:

Орг. момент (3 мин.)

Приветствие, проверка посещаемости и готовности к уроку.

Активизация знаний

Слайд – карта Преподаватель:

— Можно ли говорить что период феодальной раздробленности – это период упадка?

— Что служило сплачивающим началом всех восточно-славянских земель?

Политическая раздробленность не означала разрыва связей между русскими землями, не вела к их полной разобщенности. Существование единой религии, церкви, единого языка, единых законов служило сплачивающим началом всех восточно-славянских земель.

Мотивация (2 мин.)

Культура народа является частью его истории. В понятие культуры входит все, что создано умом, талантом, руками народа, что выражает его духовный облик, взгляд на мир.

Слайд 3 тема: Итак, тема нашего урока: «Древнерусская культура. Деревянное и каменное зодчество»

Слайд 4 – цель

Слайд 5 – задачи

Слайд 6 — план

Изложение нового материала (23 мин.)

План

1.Происхождение древнерусской культуры

2.Деревянное зодчество Руси

Белокаменный русский храм

Софийский собор в Киеве

Софийский собор в Новгороде

Успенский собор во Владимире

Храм Покрова на Нерли

Дмитриевский собор во Владимире

— Что значат слова в теме нашего урока: «древнерусское», «зодчество»?

Происхождение древнерусской культуры

Древнерусская культура развивалась не обособленно, а в постоянном взаимодействии с культурами других народов.

Культура Древней Руси опиралась на многовековую историю развития культуры восточных славян. Велико было влияние на Русь византийской культуры, особенно после принятия христианства.

Слайд 7 — храм Преподаватель: — Храм — это центр нашей духовной жизни. Здесь «Силы Небесные с нами невидимо служат», поэтому можно сказать, что храм — это кусочек Неба на земле или островок Небесного Царства. Храмы иначе называются церквами, потому что верующие, собирающиеся здесь на молитву, составляют Церковь (т.е. собрание или общество).

Влекомые благодатью Божией, верующие люди всегда стремились прийти в храм.

Все храмы посвящены Богу и в них Господь невидимо присутствует Своею Благодатью. Каждая церковь имеет свое частное название, в зависимости от того священного события или лица, в память которых она освящена, например, церковь Рождества Христова, храм, в честь Св. Троицы.

Если в городе несколько храмов, то главный из них называется «собором»: сюда в торжественные дни собирается духовенство различных церквей, и богослужение совершается соборование. Тот собор, при котором находится кафедра епископа, называется «кафедральным».

— Сегодня у нас не просто урок а урок – заочная экскурсия. Не смотря что во времени мы ограничены, но сможем еще раз посетить замечательные места России – архитектурные памятники деревянного и каменного зодчества.

— Посетив экскурсию вам необходимо заполнить таблицу в тетради, схема которой представлена у вас на столах

Таблица

Слайд 8 – дерев. До конца X в. на Руси не было монументального каменного зодчества. Постройки были деревянные. На большей территории Древней Руси именно из дерева, как из наиболее доступного строительного материала, были выработаны многие архитектурные формы еще до появления каменных построек. Леса покрывали большую часть земель Киевской Руси и все земли Великого Новгорода, Владимиро-Суздальского, Тверского и Московского княжеств. Это и предопределило главенствующую роль дерева как строительного материала, легко обрабатываемого и доступного самым широким слоям населения Руси.

Деревянные церкви ставили без единого гвоздя. Кижи – яркий пример таких церквей.

— фильм 1 – Деревянное зодчество

«Те, кто не бывал на Онеге, думают, что Кижи – это островок, случайно затерявшийся среди водных просторов. Это мнение ошибочно. Знающие люди рассказывают, что на озере –ни много ни мало-1650 островов!.. Что такое Кижи? …Две многоглавые церкви, отделенные одна от другой колокольней. Все из дерева. Двадцать две главы Преображенского собора, множество, множество куполов, покрытых лемехами – резными пластинками из осины, что, переливаясь на солнце, кажутся золотыми. Над куполами вьются чайки, и вместе с белокрылыми птицами все здание устремляется вверх, в заоблачные выси. Кто создал эту лесную и озерную сказку- Преображенский храм? Мастер по имени Нестер. «…Топор у Нестера был- загляденье. Во всем Заонежье такого топора не было. Люди говорили, что топор-то у Нестора заколдованный. Что же он мастер сделал? Поцеловал топор и бросил в озеро. Плотники зашумели…Нестер им в ответ: «Церковь поставили, какой не было, нет, и больше не будет. И топору моему теперь место на дне». Летом ныряли, хотели в озере топор отыскать, да где там..»

В лесной зоне Европейской территории России осталось множество заброшенных храмов, часовен, колоколен, да и за Уралом, в Сибири, сохранились уникальные объекты деревянного зодчества. Долгое время трудности пути закрывали к ним доступ, позволяя им медленно стареть и дряхлеть.

Слайд 9

Кижи — не памятник, не крест,

Не храм и не природа.

И мне твердить не надоест:

Кижи – душа народа.

Слайд 10 Но не только время разрушало памятники деревянного зодчества, но и удары молний поджигали горделиво возвышающиеся над окружающим ландшафтом колокольни, огромные избы со взвозами.

Памятники деревянного зодчества — весьма хрупкая часть историко-культурного наследия. Часть памятников перевезена под музейную охрану, в музеи под открытым небом, наиболее известные из которых — Кижи и Малые Корелы. Десятки музеев деревянного зодчества возникли на территории Российской Федерации.

— Владимир Марков Церковь

Деревянные церкви Руси,

Перекошены древние стены.

Подойди и о многом спроси, —

В этих срубах есть сердце и вены.

Заколочено накрест окно,

Молчаливо, убого убранство.

Но зато старым стенам дано

Мерить душу с великим пространством.

Слайд 11 Лишь с появлением на Руси христианства в строительстве стал использоваться камень. Первые каменные сооружения были построены под руководством византийских мастеров. Сложившийся в зодчестве Византии крестово-купольный храм стал преобладающим типом православного храма на Руси: четыре, шесть или более столбов (столпов) в плане образовывали крест, над которым возвышался купол.

Большое каменное строительство началось на Руси только с X века, это строительство христианских церквей, и, естественно, по византийскому типу. Гордостью Константинополя был храм святой Софии. Поэтому не случайно были постороены Софийские соборы в Киеве, Новгороде и других городах Древнерусского государства.

— О Софийском соборе в Киеве нам расскажет — Вишнякова Крестина

Слайд 12- киев

— С большой силой самобытная, народная струя русского зодчества пробилась в Новгороде

— О Софийском соборе в Новгороде нам расскажет — Дружинина Варвара

Слайд 13 -Новгород

Архитектура этого города была мужественной, великолепной в своей простоте и цельности. После величавой Новгородской Софии, после Юрьева и Антониева монастырей в Новгороде не строили больших храмов. В основном это были домовые церкви, заказчиками которых были бояре и купцы. Они строились добротно, основательно, уютно, но не раскошно.

Появление однотипных в своей основе Софийских соборов подчеркивало политическое и культурное единство Руси, духовную связь с Византией.

Беседа с классом:

— Сейчас снова вернемся к истории. Что произошло с Киевской Русью в 12 веке?

(Начался период феодальной раздробленности. Киевская Русь распадется на 14 княжеств.)

— Что характерно для этого периода? (Междоусобные войны)

— Как вы думаете, повлияет ли постоянная вражда между княжествами на развитие архитектуры того времени? Каким образом?

(Развиваются местные школы каменного зодчества. Храмы стали строить однокупольные как символ власти самостоятельного князя. Поэтому один купол имел не только религиозное, но и государственное значение).

Преподаватель:

Первенство среди обособившихся земель принадлежало Владимиро-Суздальскому княжеству, первенство политическое и культурное.

Андрей Боголюбский, князь Владимиро-Суздальский с 1157г., сумел сделать Владимиро-Суздальскую землю новым центром объединения. Город Владимир при нем стал крупнейшим очагом русской культуры.

В 1158 г. по велению князя Андрея Боголюбского в центре г. Владимира был заложен Успенский собор. Слайд 14-успенский

— Об Успенском соборе во Владимире нам расскажет — Полякова Марина

Он был построен на вершине крутого холма; видимый отовсюду. Собор царил над городом округой. На сооружение и украшение собора князь Андрей выделил десятую долю своих доходов. На протяжении двух веков Владимирский Успенский собор считался главным в Северо-Восточной Руси. Он же служил усыпальницей владимирских князей. В храме находилась величайшая русская святыня – икона Владимирской Богоматери.

В 9 километрах от своей новой резиденции – Боголюбово — князь Андрей построил храм после кончины любимого сына в память о нем. На месте слияния рек Клязьмы и Нерли был возведен храм Покрова Богородицы.

— О храме Покрова Богородицы на Нерли нам расскажет — Кудиленко Юля

Слайд 15-

Слайд 16-

— фильм 2 — Нерли

По какой ты скроена мерке?

Чем твой облик манит вдали?

Чем ты светишься вечно, церковь

Покрова на реке Нерли?

Невысокая, небольшая.

Так подобрана складно ты.

Что во всех навек зароняешь

Ощущение высоты —

Так в округе твой очерк точен,

Так ты здесь для всего нужна,

Будто создана ты не зодчим,

А самой землей рождена.

Среди зелени — белый камень,

Луг, деревья, река, кусты.

Красноватый закатный пламень

Набежал — и зарделась ты,

И глядишь доступно и строго,

И слегка синеешь вдали…

Видно, предки верили в Бога,

Как в простую правду земли.

Н.Коржавин

Перед нами – самое совершенное архитектурное сооружение домонгольской Руси. Покровская церковь выстроена на заливном лугу, на рукотворном холме, возвышающемся на берегу речки Нерль. Весной Нерль широко разливаясь, затопляет все окрестности, но ни разу за 8 веков существования храма вода не проникала внутрь церкви. Во времена Андрея Боголюбского холм имел белокаменную облицовку и лестницу к реке. На рассвете, когда первые лучи солнца играют на облаках, храм расцветает чистой и первозданной красотой.

Есть ощущение, что он строен, легок, возносится вверх.

Слайд 17 — Дмитриевский Наивысшего расцвета Владимиро-Суздальская Русь достигла при брате Андрея Боголюбского князе Всеволоде Большое Гнездо (1154-1212). При нем в 1194-1197гг. был построен Дмитриевский собор.

— Какое впечатление производит на вас этот собор?

По размеру этот храм небольшой, он строился как домовая церковь княжеской семьи.

— О Дмитриевском соборе во Владимире нам расскажет — Волынчикова Ева

Снаружи его стены украшены уникальной белокаменной резьбой. Рельефы Дмитровского собора, так много говорившие его современникам, спустя столетия превратились в непостижимую тайну, неразгаданную до сих пор. Собор можно сравнить с книгой, составленной более чем из 1000 резных камней, в которых прочитаны лишь отдельные слова. Что изображено на фасадах? Изображены ангелы, люди, звери, птицы, деревья, травы. Особенно часто изображены львы, волки, грифоны. Есть изображения Геракла, Всеволода Большое Гнездо с сыновьями и еще множества людей. Не оставлены без внимания и традиционные христианские сюжеты: на западном фасаде храма изображены Иисус Христос, Пресвятая Богородица, четыре евангелиста. Исследователи отмечают, что в декоре собора угадывается идея Небесного града. Здесь насчитали более 500 скульптурных изображений. Храм посвящён Дмитрию Солунскому, духовному покровителю Всеволода Большое Гнездо.

V. Рефлексия

— С какими памятниками культуры мы сегодня познакомились?

— Какой памятник оставил у вас неизгладимое впечатление? Почему?

VI. Д /З — написать эссе

— Подготовить сообщение Тема: Иконопись: Андрей Рублев – 1 вариант и Феофан Грек — 2 Вариант

— Большинство памятников русского зодчества, о которых мы сегодня говорили, существуют и действуют. Они охраняются государством, выделяются средства на их реконструкцию. Скажите а надо ли это делать? Сохранять то, что создавалось 10 веков назад? Может быть это напрасная трата государственных средств и проще построить новый храм?

Наше занятие закончим словами поэтессы В. Боровицкой.

…Все на свете уходит – остается искусство.

Цепь веков не прервется голосами поэтов.

Смотрят фрески соборов и полотна портретов.

На земле одряхлевшей будет горько и грустно.

Только пусто не будет, пока живо искусство.

— фильм 3 – мой храм

Деревянное зодчество. Всё об истории древнерусского зодчества

Деревянное зодчество

Деревянные сооружения древнекаменного века до нашего времени, основном из-за пожаров, не дошли. Глинобитные и каменные строения сохранились довольно хорошо, поэтому изучены полнее. На территории лесной полосы уже в каменном веке сооружались как прямоугольные наземные дома, так и округлые, земляночного типа с перекрытиями из бревен. Встречаются и остатки сооружений из хвороста и жердей летних шалашевидных сооружений. На Урале землянка на стоянке Суртанды была вырублена в скале и перекрыта бревнами. В каменном веке стали сооружать и деревянные тамбуры, способствовавшие сохранению тепла в помещении.

Дерево, если оно постоянно находится в воде, например в торфяниках, сохраняется тысячелетия. В эпоху бронзы бревенчатые строения господствовали даже в степной зоне. В некоторых культурах характерно преобладание срубных сооружений, бревенчатые срубы в то время ставили даже внутри могил.

Деревянное зодчество на большей части страны господствовало до Х века почти безраздельно. Для древнерусского традиционного жилища, а также иного типа построек, было характерно соединение отдельных небольших срубов (избы, сени, клети) в одно конструктивное целое.

Клеть – представляет собой крытый деревянный сруб прямоугольной формы; шатер – пирамидальное четырех-, шести – или восьмигранное покрытие башни, колокольни или церкви; закомара представляет собой полукруглую верхнюю часть наружных стен здания; главка, глава – увенчание церковных построек, имеющее форму луковицы, шлема, груши, устанавливается на барабане. Барабан – представляет собой цилиндрическую или многогранную верхнюю часть здания, на которой возводиться купол; обло, рубка в «обло» – способ соединения бревен по углам, при котором концы бревен выходят за пределы стены сруба; лапа, рубка в «лапу» – способ соединения бревен по углам сруба, при котором концы их не выходят за пределы стен сруба; иконостас – украшенная иконная стена, отделяющая алтарь от средней части храма. Иконы в иконостасе размещались по строгой системе. Внизу – ряд «местных» икон, выше – «деисусный», еще выше – праздничный» и пророческий; портал – архитектурно оформленный вход. Порталы украшались резьбой, росписью, лепникой, изразцами; изразцы – облицовочные плитки из обожженной глины, покрытые, как правило, глазурью; прапор – значок, знамя, флюгер, которым завершались башни крепостей и кремлей; прясло – отрезок крепостной стены между двумя башнями; ризница – помещение при церкви дл хранения утвари и одежды; балясина – фигурная стойка, из которой делают ограждения балконов, гульбищ, галерей и др.; бочка – один из видов деревянных зданий, имеющей в разрезе форму луковицы.

В северных краях в давние времена возводились большие срубные сооружения, включавшие в единый комплекс жилье и хозяйственные постройки. Огромные северные дома ставились на высоком подклете, перекрывались двускатной тесовой крышей и выходили торцовой стороной на улицу.

На фасадной стороне дома прорубали одно или два окна, причем в некоторых (более южных) уездах дома снаружи обмазывали глиной и белили. Необходимость закрыть щели между бревенчатой стеной и рамой вызвала появление наличников. Чтобы защитить торцы слег крыши от дождя, в конструкцию кровли была введена причелина – доска, укладывавшаяся на солому для предохранения ее от сползания с крыши. По тем же причинам появились подзоры, полотенца, пилястры по углам сруба и т. п.

Вначале крыльцо, балкон, галерею вокруг дома и террасы строили из практических соображений. Со временем они приобрели декоративное значение. Наличники, подзоры и другие детали украшали резьбой, живописью и лепкой. Иногда резные узоры и архитектурные детали раскрашивали и расписывали красками.

Художественное оформление здания и разнообразие архитектурных форм складывалось в зависимости от климата, преобладания различных видов строительных материалов, степени развитости промыслов и традиций. В орнаментальных узорах или скульптурных фигурах, украшающих избы и другие постройки, можно найти отражение древних дохристианских верований, быта и представлений народа.

На начальной стадии становления каменной архитектуры Руси различные детали и элементы, характерные для деревянного зодчества, переносились в архитектуру каменных церквей и различных построек дворцового типа.

Живописны двускатные крыши. Крепление крыши по древней традиции производилось без гвоздей. По слегам крыши укладывались курицы – еловые лесины вместе с куском корневища, загнутым наподобие крюка. На эти крюки клались деревянные желоба с двух сторон крыши (водотоки, потоки и т. п.), в них вправлялись концами доски кровли. Верхний конец досок кровли зажимался по гребню крыши охлупнем – длинным бревном с треугольной выемкой. Стоит выбить два деревянных шипа, закрепляющих охлупень, и можно легко сменить любую доску.

Конец охлупня обычно представлял собой естественное корневище дерева, которому придавали разнообразные фигурные очертания. Иногда тесовые скаты прижимались гнетами, концы которых со стороны фронтона скреплялись небольшой, обычно резной доской, называемой огнивом. В курной избе обычно устраивали дымник высоко над крышей, для выхода дыма с боков делали орнаментированную прорезь, а сверху его покрывали маленькой двускатной крышей также с резным охлупнем.

Выступающие торцы слег кровли часто зашивали досками (причелины, косицы, покрылки). Перпендикулярно причелинам прикреплялись короткие доски, предохраняющие от сырости торцы верхних бревен сруба, – сережки, малые подкрылки и др. Стык причелин под коньком крыши прикрывала короткая доска, называемая ветреницей. На севере такую доску называли кистью или чуской. На линии потолка снаружи иногда помещали длинную доску – подзор, которая стала прототипом позднейшего карниза.

Металлические пилы известны с XII века, но пиленые доски использовались только для корабельного дела, а для домов до XVIII века их получали путем раскалывания бревен с помощью клиньев. При этом получались довольно толстые (до 20 см) плахи, на которых топором, долотом, а с XVIII века и пилой, наносились различные узоры. На фронтоне иногда устраивался балкон.

Обрамление окон вначале было довольно простым. Округлость бревен вокруг оконного проема немного стесывали, и на эти стесы наносили различные узоры, наружных обкладок такие окна еще не имели. Позднее появились окна, обрамленные косяками. Их называли красными (красивыми). Верхний брус красного окна часто закрывался тесиной, украшенной резным орнаментом. Первоначально красное окно было одно, в центре фасада, а по бокам его были расположены волоковые (простые, без обкладок) окна. Такое расположение окон встречается в деревянных трапезных XVII века.

Высокий подклет избы породил разнообразные типы крылец.

Простейший тип состоит из лестницы и верхней площади – рундука. Сложное крыльцо имело два рундука. Крыльца были открытые и закрытые. Крыша поддерживалась колоннами. Сбоку рундуки и всход ограждались перилами, которые нередко зашивали досками. В более позднее время перила делали из резных и точеных баляс. Крыша над верхним рундуком часто была двухскаткой. Встречаются крыльца с двумя симметрично расположенными входами, направленными в разные стороны от рундука.

Интересной архитектурной деталью построек были галереи (выходы), опоясывающие дом на уровне перекрытий второго этажа. Сбоку галереи ограждались перилами, навесом над ними часто служило продолжение ската крыши, поддерживаемое колонками. Позднее такие галереи – гульбища – устраивались в дворцовых постройках и в церквах.

Существенным архитектурным элементом древнерусской усадьбы были ворота, располагавшиеся чаще всего возле фасада дома и обильно украшавшиеся. В северной и средней полосе России, где бытует крытый двор, ворота прорубаются в бревенчатых стенах двора. Они подвешиваются на толстых бревнах, косяках – вереях, соединенных вверху перекладиной – притолокой. Ворота обильно украшались. По воротам часто судили обо всем хозяйстве. В русских деревнях был распространен асимметричный тип ворот с проезжей частью и одной калиткой. Они крепились на трех вереях и перекрывались двускатной тесовой крышей. В западнорусских областях и в Сибири крышей покрывались не только ворота, но и вся передняя часть двора – от избы до амбара.

Первоначально русские деревянные церкви представляли собой ту же избу (клеть), только на ее крыше устраивалась небольшая маковка – главка. Такие храмы назывались клетскими. Позднее стали сооружаться грандиозные ярусные деревянные храмы, часто крытые шатром. В русском деревянном зодчестве при строительстве церквей, при сооружении крепостных башен на обычный четырехстенный сруб – четверик – часто ставили восьмерик меньшего размера. Восьмерик был удобным переходом от квадратного сруба-клети к круглой шатровой крыше. Шатровые крыши обычно ставились над колокольней, а над храмом ставились купола.

При строительстве дворцов соблюдался тот же принцип: на квадратную основу (четверик) – ставился другой квадрат – поменьше, затем ставили восьмигранник (восьмерик) и еще восьмерик – и так до нужной высоты. Таким образом, получался столп, который наверху заканчивался конусообразной крышей, а на церквах – куполом и маленькой луковкой. С боков пристраивали шатры или прямоугольники, соединенные между собой крытыми переходами, наружными лесенками, крылечками и т. д. Нередко получались сложные ансамбли удивительной красоты. Таким, например, был летний дворец царя Алексея Михайловича в селе Коломенском под Москвой. До нашего времени он не сохранился.

Для украшения построек на Руси широко применялась роспись и раскраска. В летописях рассказывается о златоверхих церквах, украшенных полихромной живописью. Таким же образом был раскрашен и горел золотом Коломенский дворец. Несмотря на недолговечность деревянных построек, до наших дней сохранились некоторые храмы XVI – XVII веков. Наиболее известный из них является Преображенская церковь, построенная более 270 лет назад в Кижах на Онежском озере.

Преображенская церковь поднимается на 37 метров, то есть до высоты 11-этажного дома. Стены церкви срублены из кондовой (особенно крепкой) смолистой сосны, а кровля покрыта лемехом из осины. Лемех – это пластины длиной около 40 см, сужающиеся к одной стороне. Лемехи вырубали топором. На покрытие Преображенской церкви в Кижах пошло 30 тысяч лемехов. Гвоздей было мало. Где можно было обойтись без них, строители применяли деревянные штыри, от ржавчины гвоздей дерево разрушается быстрее.

Размеры крупного здания из дерева были ограничены длиной бревна, поэтому деревянные храмы больше росли ввысь, чем вширь. Для расширения их площади деревянные постройки стали делать не четырехугольными, как избы, а восьмиугольными, из восьмериков. Восемь бревен, соединенных в один сруб, давали большую площадь, чем четыре. Кроме того, восьмигранный сруб был устойчивей. К нему можно было пристроить больше приделов, галерей, крылец и др., что увеличивало площадь строения и придавало ему величественность и живописность. В основе Преображенской церкви в Кижах находятся три поставленных друг на друга и последовательно уменьшающихся восьмерика. Храм венчают 22 неодинаковых по размеру купола, что создает чувство перспективы и нарушает мертвую симметрию.

Преображенская церковь в Кижах представляет собой многоглавый тип церкви. В деревянной архитектуре бытовали и другие типы сооружений – клетский, с кубоватым покрытием, с шатром на крещатой бочке, ярусный и др. Наиболее популярный из них был шатровый. Люди очень любили шатровые храмы за их красоту. Однако официальная церковь подвергала их яростным гонениям. В XVII веке строительство шатровых храмов было запрещено патриархом Никоном.

Шатровый тип был естественным завершением развития многогранной формы строений. Клеть-четверик становится тесным, а шестерик, восьмерик и десятерик позволяли значительно расширить площадь храмов, их лучшим завершением был многогранный шатровый верх строения.

Одним из историко-архитектурных памятников шатрового типа является Спасская церковь в городе Зашиверске на Индигирке, построенная в 1700 году. В своем первозданном виде без капитального ремонта она простояла более 300 лет, что говорит о необычайной прочности храма, благодаря применению в строительстве традиционных приемов русского зодчества. Из дерева в Новгороде делали не только дома и храмы (первый христианский храм – тринадцатиглавая София – была построена в 989 году из мощных дубовых бревен), но и водопровод мосты и мостовые. Мостовые на улицах Новгорода появились на 200 лет раньше чем в Париже, и на 500 лет раньше, чем в Лондоне. На окраинах Архангельска до недавнего времени находили деревянные мостовые, построенные по древнему образцу.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.Читать книгу целиком

Поделитесь на страничкеСледующая глава >