Деревянное зодчество Руси | История искусства

Преображенская церковь. Кижи.

До XI века на Руси применяли исключительно дерево при строительстве храмов. В последующие периоды чаще стали строить из камня, и тем не менее дерево еще играло значительную роль в лесных районах, особенно на русском Севере. Деревянное зодчество органично сливалось с окружающей природой. В нем проявилось тонкое художественное чутье народных мастеров. На равнинных местах они ставили церкви могучие, стройные, словно бы противопоставляя свое строение однообразию окружающего пейзажа. Иногда же церкви строили на высоком берегу рек и озер, чтобы отражались они в холодной глади вод, и чтобы издалека они служили ориентиром для путников.

Мастера работали только топором, поэтому говорили «срубили церковь». Бревна подбирали ровные, одно к одному. Сначала ставили сруб, затем и кровлю. Существовали различные типы кровли. Очень распространенной была кровля типа «шатер». Это конусообразная кровля с башенкой наверху, придающая храму стройность. В основном постройки увенчивались нарядными большими

Преображенская церковь в Кижах

Из всех известных строений деревянного зодчества самой сложной и самой нарядной стала Преображенская церковь в Кижах — вершина плотницкого искусства. Состоит она из трех разновеликих восьмигранных срубов-ярусов, поставленных один на другой. С четырех сторон примыкают прирубы, которые завершаются «бочками» с главками. В центре, на возвышении, величаво утверждена большая, центральная. глава. А к ней, как к горной вершине, словно взбираются по уступам все купола, а их 21, и каждая деталь этого храма еще более подчеркивает впечатление общей устремленности в небо. Деревянная архитектура. Рисунок.

Деревянная церковь

Деревянная церковь

Богоявленская церковь. Архангельская церковь

Церковь Вознесения

Кижи. Музей деревянного зодчества.

Деревянная церковь

Старинная деревянная архитектура

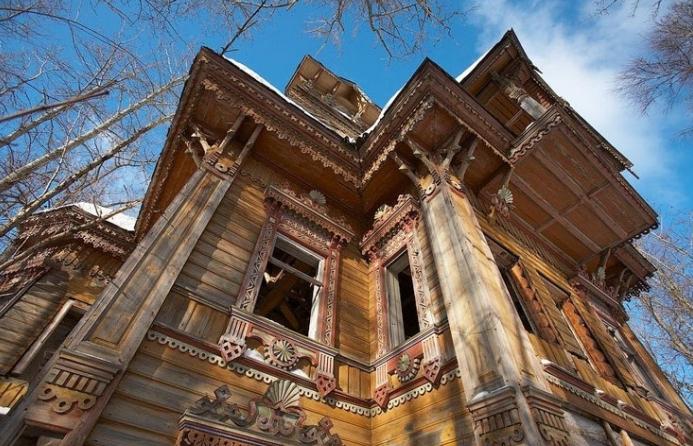

Украшение резьбой

Вознесенская церковь.Торжок.

История возникновения деревянного зодчества

История возникновения деревянного зодчества

По всему миру издревле строились различные деревянные сооружения. В результате раскопок было найдено огромное количество свидетельств построек из дерева! Конечно, большинство деревянных домов было найдено на территории, расположенной в северной части Евразии: от Норвегии через Швецию, Финляндию и европейскую часть России до Сибири. Здесь необходимость в строительстве сооружений из бревен, диктовалось соответствующими климатическими условиями. В Польше был обнаружен целый посёлок из деревянных домов. Ученые утверждают, что этот поселок был построен приблизительно в период 550-400 лет до н.э. Также в Великобритании учеными было найдено в результате раскопок несколько домов из дерева. Самое древнее сооружение, сохранившееся до наших дней является — храм Хорюдзи (Япония) , построенный около 1400 лет назад. Деревянное домостроение на Руси, зародилось очень давно, о чем говорят огромное количество письменных летописей. Упоминания о бревенчатых ансамблях датируются IV-V веками. А в Х веке на Руси возводились в огромном количестве великолепные жилые постройки из дерева. Сохранились также сведения о замечательных ансамблях рубленных хором, с вышками теремов, которые являлись подлинными произведениями самобытного русского зодчества. Таковым является двор княгини Ольги. В Новгороде в X веке возвели дубовую соборную церковь Софии. В Вышгороде по указу Ярослава Мудрого в 1020-1026 гг. был сооружен удивительный по красоте пятиверхий храм.Деревянное строительство в России имеет богатые традиции, это обусловлено специфическими условиями сурового климата, укл адом жизни Русских людей и умением рубить добротное и красивое жилище. Архитектура таких деревянных домов всегда отличалась своеобразием и красотой. В руках Русских мастеров дерево превращалось в великолепные памятники зодчества в Кижах, Каргополье и других местах Севера, Западной и Восточной Сибири, многие из них сохранились до сих пор, демонстрируя высокое мастерство и культуру умения работы топором. В Кировской области, например, известны деревянные дома, построенные в 1805-1810 годах без малейших следов гнили.

адом жизни Русских людей и умением рубить добротное и красивое жилище. Архитектура таких деревянных домов всегда отличалась своеобразием и красотой. В руках Русских мастеров дерево превращалось в великолепные памятники зодчества в Кижах, Каргополье и других местах Севера, Западной и Восточной Сибири, многие из них сохранились до сих пор, демонстрируя высокое мастерство и культуру умения работы топором. В Кировской области, например, известны деревянные дома, построенные в 1805-1810 годах без малейших следов гнили.

Дерево, на Руси, с древнейших времен было самым доступным материалом. Суровость русского климата создавала необходимость строить такие дома, которые могли бы защитить человека от зимней стужи. А росший в изобилии строевой лес и обеспечивал жителям здешних мест теплым, недорогим, легковозводимым деревянным домом. В качестве материала использовались как местные породы дерева — сосна, берёза, липа, так и привезенные с востока или юга — кедр, лиственница, пихта, самшит, тис, тук, каштан, грецкий орех. Всего русские мастера знали древесины 27 пород. А уж о ловкости и быстроте, с которой они работали, слагались легенды.

Из дерева возводились всевозможные постройки — от простых изб, хором, культовых зданий до разнообразных производственных и военных объектов. Изба в условиях российского климата служила обычно двум-трем поколениям, хотя при надежной защите сруба могла простоять и до 100 лет. Церкви использовались до 400 лет. Из древесины делали все от простой деревянной ложки до царских палат и крепостей. Простые лаконичные формы исторического жилья, строительные приемы, свидетельствующие о незаурядном мастерстве зодчих, оттачивались веками. Искусство домостроения передавалось по наследству на протяжении многих поколений. И в настоящее время на территории России можно увидеть различные деревянные дома, представляющие собой настоящие произведения искусства. Так как строительство деревянных домов на обширной территории России охватывает различные климатические зоны, то архитектура сооружений существенно меняется в зависимости от региона. Переселенцы из различных районов вносили свои изменения в традиционное зодчество, объединяя опыт различных этнических групп. Это позволяло сформировать более совершенные технические приемы строительства и обеспечивало наиболее рациональные способы выполнения тех или иных архитектурных деталей.

Самые монументальные постройки на Руси возводились из многовековых стволов (по три века и более) длиною до 18 метров и диаметром более полуметра. Подходящее дерево выбирали с толком. Сначала высматривали подходящую сосну и делали топором затесы (ласы) — снимали кору на стволе узкими полосами сверху вниз, оставляя между ними полоски нетронутой коры для сокодвижения. Потом на пять лет сосну оставляли. И по осени, когда деревья еще спят, а день еще не начал удлиняться, рубили эту просмоленную сосну. Позже рубить нельзя сосна начнет гнить. Лиственные породы заготовляли весной, во время сокодвижения. Тогда кора легко сходит с бревна и оно, высушенное на солнце, становится крепким как кость

Главным и практически единственным орудием русского мастера был топор. Пилы применялись редко. Потому что пила рвет древесные волокна, оставляя их открытыми для воды. А топор, сминая волокна, как бы запечатывает торцы бревен. Отсюда и пошло название: «срубить избу». Гвозди тоже старались не использовать, так как вокруг гвоздя дерево гниет быстрее. Вместо гвоздей использовались деревянные костыли.

На Руси основу деревянного дома составлял «сруб». Это скрепленные («связанные») между собой в четырехугольник бревна. Каждый ряд бревен — «венец». Нижний венец обычно ставили на каменное основание — «ряж», который складывался из мощных валунов. Ряж сохранял тепло и оберегал сруб от гниения. Срубы также различались по типу скрепления бревен между собой — «в режь» (редко положенные), «в лапу» (концы бревен, напоминающие лапы, не выходили за пределы стены снаружи, а венцы плотно прилегали друг к другу), «в обло» (концы бревен немного выходили за пределы стены) Сами ряды бревен (венцы) связывались между собой при помощи внутренних шипов. Между венцами в срубе прокладывали мох, а потом конопатили льняной паклей щели. В плане срубы изготавливали в виде четырехугольника («четверик»), либо в виде восьмиугольника («восьмерик»). Часто, ставя друг на друга четверики и восьмерики, складывал древнерусский зодчий пирамидальное строение церкви или богатые хоромы.

Каждый ряд бревен — «венец». Нижний венец обычно ставили на каменное основание — «ряж», который складывался из мощных валунов. Ряж сохранял тепло и оберегал сруб от гниения. Срубы также различались по типу скрепления бревен между собой — «в режь» (редко положенные), «в лапу» (концы бревен, напоминающие лапы, не выходили за пределы стены снаружи, а венцы плотно прилегали друг к другу), «в обло» (концы бревен немного выходили за пределы стены) Сами ряды бревен (венцы) связывались между собой при помощи внутренних шипов. Между венцами в срубе прокладывали мох, а потом конопатили льняной паклей щели. В плане срубы изготавливали в виде четырехугольника («четверик»), либо в виде восьмиугольника («восьмерик»). Часто, ставя друг на друга четверики и восьмерики, складывал древнерусский зодчий пирамидальное строение церкви или богатые хоромы.

В эпоху современности богатый опыт, перенятый у наших великолепных умельцев, в сочетании с новейшими технологиями строительства деревянных домов открывают безграничные перспективы. Но, что бы построить добротный, комфортный и желанный деревянный дом, необходимо знание всей технологии деревянного домостроения. Доверяйте это дело только профессионалам!

Деревянное зодчество

Памятники деревянного зодчества таят в себе много загадок. Как зодчим удавалось построить храм без единого гвоздя? Почему при многократно повторяющихся элементах не найдёшь двух одинаковых построек? Интересно поближе познакомиться с деревянными «жемчужинами» Древней Руси.

_

На Руси самым доступным материалом для строительства было дерево. Храмы, боярские терема, крестьянские избы – всё было деревянное. Это неудивительно, ведь лесные чащобы тянулись на много вёрст вокруг каждого селения. Удивительно другое: русские мастера при помощи одного топора создавали настоящие произведения искусства. Даже не создавали, а рубили. Поэтому дома называли срубами. А строители – «рубленниками» или «топорниками».

Деревянное зодчество зародилось в Древней Руси на Севере, богатом хвойными и лиственными лесами. В XV веке на берегах Онеги и Печоры появились деревянные церкви. Тогда же в Пскове и Новгороде были построены первые колокольни. Но самые удивительные памятники возводились в эпоху «русского барокко» в XVI-XVII вв. Они отличались сложной композицией и обилием архитектурных деталей. Мастера никогда не дублировали свои творения, каждая постройка обладала индивидуальностью. Поэтому можно говорить не просто о строительстве, а о настоящем творчестве.

_

«Топорники» с одинаковым уважением рубили крестьянскую избу для человека и храм – дом для Бога. Найти нужное дерево для постройки – целая наука. Лучше всего подходит трёхсотлетняя сосна, выросшая на сухой возвышенности. Отдавали предпочтение сосне-конде, которая в обхвате была не менее полуметра, а высотой до 20 метров. Сразу не рубили, а делали затеси – узкие полоски на стволе, по которым стекала смола. Мастера не торопились, на пять лет оставляли дерево спокойно расти и пропитываться смолой для прочности. Рубить дом из кондовой сосны – одно удовольствие.

Самая простая форма деревянных построек – клетская. Это два или три сруба, соединённых друг с другом общей крышей. Обычно в церкви было три таких клети-пристройки: храм, алтарь и трапезная. Традиционно украшала постройку затейливая резьба по дереву. Мастера не использовали железных гвоздей, считая, что от них дерево гниёт. Бревна в срубе связывали особым способом в форме квадрата, прямоугольника или шестигранника.

Древние постройки можно было разобрать, перевезти и собрать в другом месте. Уже в наше время по этому принципу наполнялись современные музеи деревянного зодчества. Самые интересные экспонаты свозились из разных уголков страны в экспозиции под открытым небом. Например, на остров Кижи в Карелии, в Малые Корелы под Архангельском, в этнографическую слободу в Костроме.

_

Деревянные храмы, сохранившиеся до наших дней, радуют глаз своим неповторимым обликом. Так в Костромском музее можно увидеть Церковь Собора Пресвятой Богородицы из галичского села Холм – один из старейших памятников деревянного зодчества в Центральной России, срубленный ещё в 1552 году. Этот храм изначально венчал купол в форме шатра, позднее было пристроено пятиглавие. Век спустя шатровые церкви запретит Никон, считая их бесовскими. Но зодчие продолжат бесстрашно их возводить.

Пример русского барокко – многоярусная церковь Преображения Господня, построенная в 1714 году на острове Кижи. Поражает её высота – 37 метров. Храм венчают 22 главы разной формы и размера. Предполагают, что церковь возведена в честь победной Полтавской битвы. Чтобы передать торжественность события, была выбрана необычная форма сруба – восьмигранник.

В селе Кушерка Онежского района есть необычная Воскресенская церковь, которую возвели в 1669 году. Это образец кубоватого храма. Такая форма кровли, напоминающая четырёхгранную луковицу, была распространена на берегах Белого моря.

Дерево – хрупкий и недолговечный материал. Нам повезло, что ещё не все памятники деревянного зодчества сгорели в пожарах или сгнили от старости. Погрузитесь в очарование древней архитектуры, пока это возможно.

Этнодвор «Музей русской печи»

ЭТНОМИР, Калужская область, Боровский район, деревня Петрово

_

ЭТНОМИР – самый большой этнографический парк-музей России, красочная интерактивная модель реального мира. Здесь на площади 140 га представлены архитектура, национальная кухня, ремёсла, традиции и быт практически всех стран. Каждой стране отведён своеобразный «культурный заповедник». Такие заповедники мы называем этнодворами.

«Музей русской печи» – комплексная экспозиция. Она образована зданием самой большой в мире русской печи и девятью избами разных регионов Европейской части России.

В своей планировке архитектурный ансамбль воссоздаёт структуру древнеславянских поселений, когда жилые строения окружали центральную площадь.

Основные экспозиции Музея находятся в избах – это и печи разного строения, формы, конструкции, и предметы быта XIX-XX веков, и выставка утюгов, и коллекция традиционных русских лоскутных кукол, и различные деревянные игрушки…

Деревянное зодчество Древней Руси – наше культурное наследие

В качестве строительного материала дерево использовалось с давних времен. Деревянная архитектура на Руси воплотила в себе удачное сочетание пользы и красоты. Многие строительные и художественные приемы, которые полностью отвечали условиям быта и культуры народа, вырабатывались русскими зодчими в течение тысячелетий.

Деревянное зодчество Древней Руси зародилось в северных районах страны. Именно там находились богатейшие хвойные и лиственные леса. На берегах Печоры, Онеги, Северной Двины до сих пор сохранились уникальные памятники Древней Руси. Династии русских зодчих тысячелетиями оттачивали свое мастерство, бережно хранили профессиональные хитрости и передавали их своим сыновьям.

Северный край, издавна славившийся своими лесами, вырастил на своей земле талантливейших зодчих, произведениями которых мы имеем возможность любоваться до сих пор.

Дерево для постройки рубили не всякое. Заранее выбирали сосну, которая отвечала всем требованиям мастеров, и делали на стволе затесы – узкими полосами снимали кору, оставляя полосы для сохранения сокодвижения. После этого дерево оставляли в покое лет на пять.

За это время она активно выделяла смолу, которая обильно пропитывала ствол. Лишь после этого, холодной осенью, ее рубили. Позже рубить старые мастера не советовали – гнить начнет. Осину и другие лиственные деревья заготавливали весной, во время сокодвижения. В это время со ствола легко снималась кора, а бревно, высушенное на солнце, становилось крепким, как кость.

Деревянное зодчество Древней Руси уникально еще и тем, что, как правило, единственным орудием мастера был топор. Несмотря на то что пилы уже были известны с десятого века, их применяли только в столярном деле. Считалось, что пила рвет древесные волокна и оставляет их открытыми для воды. Более того, старались не использовать гвозди – вокруг них дерево начинает быстрее портиться. В случае необходимости применяли деревянные костыли.

Основой деревянной постройки на Руси являлся сруб – скрепленные в четырехугольник выдержанные бревна. Ряд бревен уважительно называли «венцом». Самый нижний венец часто устанавливали на каменное основание – ряж, изготовленный из мощных валунов. Таким образом, дом становился теплее и меньше гнил.

Зодчество Древней Руси отличалось от европейского тем, что не существовало различий в строительстве дома и храма. Самой древней и простой формой была «клетская». Таким образом, строились храмы и часовни. Это три сруба, которые соединены между собой и расположены с запада на восток.

Деревянное зодчество Древней Руси начинает стремительно развиваться в пятнадцатом веке, когда появляются первые деревянные колокольни. Самые древние звонницы были построены на Новгородских и Псковских землях.

Необходимо заметить — деревянное зодчество Древней Руси не забыто. Большинство памятников этого уникального искусства находится под охраной государства, а в северных районах страны появляются школы, где передаются основы мастерства русских зодчих.

Дохристианская культура Древней Руси — Википедия

Дохристианская культура Древней Руси — культура древних славян и языческой Руси (см. Этногенез славян по данным археологии), обитавших на территории Киевской Руси до её крещения в 988 году.

От этого периода сохранились лишь археологические находки, преимущественно, произведения декоративно-прикладного искусства, свидетельствующие о высоком уровне развития художественных ремёсел.

Основными чертами славянского язычества как мировоззрения являются вера в одушевлённость природы (аниматизм и анимизм), культ предков и сверхъестественные силы, которые постоянно присутствуют и принимают участие на протяжении всей жизни каждого человека, развитая низшая мифология, убеждённость в возможности воздействия на положение вещей в мире средствами примитивной магии, антропоцентризм.

Существование дохристианской письменности на территории Руси не доказано, хотя существуют различные теории.

Существовали песни (на бытовые, обрядовые и исторические темы), пословицы и поговорки, сказания и былины. Отголоски языческих мотивов, фольклора, встречаются в произведениях, записанных после Крещения Руси, в том числе христианских.

Жилища[править | править код]

Зодчество на данных территориях было, в первую очередь, деревянным и, разумеется, не сохранилось. Первым каменным зданием на Руси стала христианская Десятинная церковь (996 год).

Данные лексики показывают, что прародина славян находилась в лесной полосе[1]. Лес занимал в жизни славян особое место. Польский этнограф и славист К. Мошинский даже писал о славянах как о живших в «деревянном веке»[2]. Лесные ресурсы использовались практически в любом ремесле или занятии, в том числе и в строительстве. Причина этого кроется не только в распространённости дерева и его доступности самым широким слоям населения, но и в том, что дерево очень легко поддаётся обработке даже непрофессионалу, позволяет возводить строения в короткие сроки и практически в любое время года, обладает низкой теплопроводностью, что важно в суровом холодном климате Восточной Европы. Деревянные дома могут быть заселены сразу же после возведения. С другой стороны, отрицательные качества дерева — недолговечность и горючесть — привели к тому, что селения постоянно горели и перестраивались. Так что ни одна деревянная постройка домонгольского времени на Руси не сохранилась в целости до того, как началось изучение истории деревянного зодчества. Очевидно, что с расселением восточнославянских племён вглубь лесной зоны, на север и северо-восток, где обильно произрастали хвойные породы леса, значение дерева в их строительстве увеличивалось. Изначально славяне, видимо, использовали различные породы леса, но затем стали отдавать предпочтение хвойным породам, благодаря их прямизне, сопротивляемости гниению, плотности, отсутствию дупел и свойству легко раскалываться на доски. Не исключено, что, переселяясь, славяне перенимали строительные приёмы встречавшихся им племён. Что касается иных строительных материалов, то горные породы в лесной зоне Европейской России встречаются в виде относительно глубоко залегающих в почве пластов песчаника и известняка, лишь по берегам рек изредка выступающих наружу, или в виде рассеянных по лесам валунов, которые было затруднительно употреблять для строительства, из-за чего они, если и использовались, то в качестве вспомогательного материала, например, для фундаментов. А кирпич на Руси не был известен до X века[3], но и после этого много веков из-за больших затрат только сооружения исключительной важности строили из кирпича. Таким образом, главнейшим материалом в строительстве стало дерево: из него создавали здания и мебель для них, хозяйственные и оборонительные сооружения, и даже замощались улицы[4][5][6][7][8][9].

Со временем основой деревянного зодчества русского народа стал бревенчатый сруб, который «рубили», то есть строили при помощи топора[10]. Деревянные конструкции использовались человечеством с древнейших времён. Но изначально это были лёгкие конструкции, из которых возводили шалаши, хижины, землянки. Когда появилась срубная конструкция, не известно, но она была знакома народам Северной и Восточной Европы уже в бронзовом веке. Видимо, жители этих холодных регионов по достоинству оценили теплосберегающее свойство сруба в сравнении с постройками из деревянного каркаса, покрытого шкурами, досками, ветками, войлоком или черепицей. Тем более, что произрастающий там строевой хвойный лес как раз был особенно хорош для сруба[11].

По данным археологии, жилищами ранних славян были как целиком наземные дома, так и постройки, на месте которых прослеживается небольшое понижение уровня пола относительно уровня земли — котлован. В V—VII веках наземные дома были в большинстве случаев срубными и распространены в северо-западной зоне расселения славян, в частности, на территории современной Польши (суковско-дзедзицкая культура). На более южных и восточных территориях господствовали постройки с котлованами, имевшие как срубную, так и столбовую (каркасно-столбовую) конструкцию стен. В археологии за ними закрепился достаточно условный термин «полуземлянки». Они заметно отличались от аналогичных жилищ других народов, которые имели в центре помещения печь, очаг или опорный столб кровли, иногда имели округлую форму в плане[12].

Жилища славян V—X веков, распространённые в южной части лесной зоны и в лесостепи на территории современных Белоруссии, Украины, юго-западных областей России (пражская, корчакская, пеньковская, ипотешти-кындештская, позднее волынцевская и роменско-борщёвская культуры), имели котлованы глубиной 0,3—1,2 м (изредка до 1,5 м), близкие в плане к квадрату. Площадь котлованов колебалась от 6 до 20 м², чаще всего в пределах 9-16 м². Пол чаще всего земляной. Стены жилища ориентировались по сторонам света, вход находился с юга, возле двери имелись ступени. Печи круглые или квадратные в плане, складывались из камней или глины в одном из дальних углов помещения. Относительно распространения той или иной конструкции стен и их расположения относительно котлована у исследователей нет единого мнения. Срубные стены возводились из брёвен, реже из плах. Применялись рубки в обло и в лапу. Следует отметить, что даже наличие непосредственных следов нижнего венца сруба не обязательно говорит о полностью срубной конструкции стены, так как в места соединения брёвен при помощи пазов могли устанавливаться столбы. Предполагают, что некоторые срубы могли складываться из тонких брёвен и в таком случае дополнительно рядом с ними устанавливали столбы для поддержания покрытия постройки. Как правило, в случаях использования каркасно-столбовых конструкций археологи находят следы ям, в которые закапывались столбы. Они устанавливались в углах постройки, а иногда и посередине стены. Сами стены обычно состояли из горизонтально уложенных плах, хотя предполагают, что существовали и плетневые стены. Иногда стены подмазывались глиной и/или покрывались побелкой. Плахи могли фиксироваться вырубленными в столбах вертикальными пазами, зажиматься столбами, расположенными внутри и снаружи постройки, или же прижиматься столбами к грунту[13][14][15][16]. Непонятно, как могла быть устроена надземная часть стен каркасно-столбовой конструкции, когда столбы располагались только с одной, внутренней, стороны уложенных из плах стен. В реконструкции историка древнерусской архитектуры П. А. Раппопорта надземная часть таких стен присыпается землёй, которая прижимает плахи к столбам. Впрочем, вопрос снимается, если учесть, что надземная часть стены могла иметь другую конструкцию, например, срубную. И. И. Ляпушкин при исследовании Новотроицкого городища выдвинул предположение о наличии жилищ, не имеющих надземных частей стен, то есть землянок. Но с середины XX века вплоть до настоящего времени жилища с углублённым полом чаще реконструировали как однокамерные невысокие «полуземлянки», положение стен которых совпадало с откосом котлована[17]. В таком виде они представлены в монографии Раппопорта[18]. Однако, ещё в 1970-е годы Г. В. Борисевич писал, что в постройке Раппопорта семья не могла бы жить по причине тесноты. В настоящее время употребление термина «полуземлянка»[комм. 1] по отношению ко всем постройкам с заглублённым полом признано некорректным[17][19][22][23][24]. Борисевич и другие археологи выдвинули предположение, что стены многих жилищ на самом деле были срубными и стояли с отступом от котлована, а найденные каркасно-столбовые конструкции могли быть остатками обшивки своеобразных лежанок или лавок, образованных откосом котлована и поверхностью земли вдоль срубных стен жилища (затем лавки вдоль стен станут характерной чертой русского жилища). Таким образом, площадь жилища была бы несколько больше площади котлована. Были найдены дополнительные археологические подтверждения этой версии[17][22]. Подобным образом образом реконструированы славянские жилища Днепро-Донского междуречья VIII—X веков в работах В. В. и О. Н. Енуковых. Кроме того, некоторые исследователи, в частности, А. В. Григорьев, говорят о двухэтажных домах, существовавших уже в IX веке[22][25]. Внутри славянских построек и за их пределами находят хозяйственные ямы. Существовали хозяйственные постройки. Они близки по строению к жилищам, но нередко имели пол на уровне земли[17][15].

Упоминание жилищ славян имеется в византийском трактате «Стратегикон» Маврикия конца VI — начала VII веков:

Они селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и озёр, устраивают в своих жилищах много выходов вследствие случающихся с ними, что и естественно, опасностей

Фраза «много выходов» дала археологам повод предположить, что существовали крытые переходы, соединяющие несколько жилищ. Однако убедительных свидетельств их существования не было найдено. Возможно, Маврикий имел в виду не собственно жилище, а комплекс близко расположенных жилищ.

Во второй половине I тысячелетия н. э. славяне постепенно продвигаются вглубь лесной зоны, на север и северо-восток, и со временем заселяют псковско-новгородский регион. На памятниках культур псковских длинных курганов и новгородских сопок раскопаны наземные однокамерные дома с глиняным или дощатым полом, с печью в углу, площадью 12-20 м². Стены обычно срубные, но встречаются каркасные конструкции, сочетающиеся вместе со срубными в одной постройке. Некоторые дома, видимо, ставились на земляные подсыпки, которые ограничивались брёвнами (завалинка). В некоторых жилищах обнаружены котлованы глубиной 0,2—1 м, площадью меньше общей площади помещения. Описанные жилища многие археологи определяют как типично славянские для этого региона[26][27][28][29][30][31]. Открытым остаётся вопрос о происхождении этих жилищ. В. В. Седов усматривал в них признаки влияния западных славян[32][33]. Э. М. Загорульский с этой версией не соглашается и даже подвергает сомнению славянскую принадлежность этих жилищ. По его мнению, славяне расселились здесь не ранее X века и в некоторой степени заимствовали типы жилых и хозяйственных построек и технику строительства у местных балтских и финно-угорских племён[31][34]. А. А. Шенников считал, что корни классического русского сруба восходят к дьяковской культуре, распространённой на землях Средней России до прихода славян. Её носителей считают предками финно-угорских племён меря и весь. Прямоугольные срубные дома действительно имели распространение в поздний период развития дьяковской культуры наряду с другими типами построек и не исключено, что они сохранились к приходу в эти земли славян. Аналогичные дома существовали у соседей дьяковцев, например, у балтов позднего периода днепро-двинской культуры[35][36][37]. К концу I тысячелетия н. э. в регионе ещё существовали другие формы жилища. Среди них «большие дома» Старой Ладоги распространённого в Европе типа трёхнефное халле с очагом в центре помещения, имели срубную конструкцию, иногда с применением столбов, но столбовые конструкции себя изживали[38] У озера Съезжее найдены следы жилой постройки с размерами 5,3 × 6,9 м, незначительным заглублением пола и очагом-каменкой почти в центре помещения. Сооружения с центральным положением отопительных устройств имеют местное прибалтийско-финское или скандинавское происхождение[28][30][31]. На рубеже тысячелетий многообразие домостроения, свидетельствовавшее о полиэтническом характере региона, нивелировалось. Основным типом жилища формирующейся древнерусской народности в лесной зоне стал наземный срубный дом с печью в углу[27].

Храмы[править | править код]

Вопрос о славянских языческих храмах довольно спорен. Считается, что храмы, то есть деревянные постройки, внутри которых стояли идолы, характерны только для западных славян и традиция их строительства идёт от кельтов. У восточных же славян культовыми объектами скорее служили почитаемые природные объекты, различные открытые площадки для жертвоприношений, погребальные памятники — курганы, а также святилища — открытые площадки, где стояли идолы[39][40]. Впрочем, в Западной Украине были найдены остатки сооружений, которые могли быть храмами. Например, в Зелёной Липе Черновицкой области на вершине останца стояло квадратное в плане сооружение с двойными бревенчатыми стенами, обмазанными глиной. В центре помещения стоял столб, возможно, основание идола. По керамике храм датирован XI—XII веками. Ни жилищ, ни оборонительных сооружений на останце найдено не было. Аналогичный объект существовал в селе Рудники Ивано-Франковской области[41]. Упоминание языческих храмов имеется в «Памяти и похвале князю Владимиру»[42]. Описание языческих храмов, стоящих на горах, имеется у Аль-Масуди, но его происхождение не ясно и оно носит малоправдоподобный характер[43].

Славяне поклонялись идолам в открытых святилищах (капищах). Обычно у славян роль храма выполнял лес[44]. Наличие храмовых помещений у славян (за исключением западных) не зафиксировано, однако они вполне могли иметь место, не оставив после себя следов, будучи деревянными[45]. На капище проводились обряды поклонения идолам. Капища могли быть огорожены, их обычным атрибутом был костёр, временный или постоянный. Очевидно, капище было построено князем Владимиром для его пантеона, однако оно до сих пор не обнаружено археологами. Рассуждения Б. А. Рыбакова в этом отношении[46], поддержавшего археологов П. П. Толочко и Я. Е. Боровского, «открывших» капище Владимира[47], в последнее время оспариваются[48]. Судя по данным летописей, капище Перуна было и в Новгороде, на Перыни. Оно было предположительно обнаружено советским археологом В. В. Седовым[49], однако и его реконструкции на сегодняшний день вызывают большие сомнения[50]. Из славянских святилищ, обнаруженных археологами, особо выделяют также Збручский культовый центр[51]. В последнее время высказываются предположения о том, что функцию святилищ на Северо-Западе Руси могли выполнять сопки — сакральные памятники в виде насыпей над захоронениями. По крайне мере, сама насыпь чаще всего играла больше ритуальную функцию, чем погребальную. Остатки именно такого святилища могли быть обнаружены на Перыни[52].

Л. Любимов в книге, изданной в 1974 году, приводит некоторые постулаты, сформулированные советскими исследователями Киевской Руси: «Связь между культурой скифов и восточных славян не может считаться непосредственной, тем не менее игнорировать её нет никаких оснований. Начиная с VI в. памятники позволяют говорить более определённо о характере собственной и в достаточной степени определившейся культуры восточного славянства, известного с этого времени под именем антов-руси. В этот же период анты-русь входят в непосредственное и постоянное общение с Византией и народами Востока. В VII—VIII вв. появляются у восточных славян города. Итак, восточные славяне — анты-русь — до образования Киевского государства, то есть до второй половины IX в., имели уже свою значительную историю и успели достигнуть весьма заметных успехов в области материальной культуры»[53]. Советская наука считала, что истоки русского искусства восходят к художественной культуре славянских племен и к искусству античного и скифского Причерноморья. В дальнейшем, после крещения Руси «византийский вклад лег на твердую почву крепких славянских художественных традиций, обусловивших решительную творческую переработку заносных греческих форм и своеобразие памятников русского монументального искусства»[53].

Скульптура[править | править код]

Существовала резьба по камню и дереву. В летописях указано об идолах языческих богов, поверженных при христианизации, позже православная церковь по идеологическим соображениям сопротивлялась этому жанру и его проникновению в религиозное искусство (поэтому круглая скульптура на Руси практически отсутствует). Они могли быть как деревянными, так и каменными. Из летописей известно, например, что идол Перуна, поставленный в Киеве князем Владимиром, был деревянным, с серебряной головой и золотыми усами[54]. Идолов восточных славян отличает простота и грубость исполнения, тогда как у западных славян идолы были более искусными и сложными[55]. Кроме того, отличительной чертой западнославянских идолов является поликефалия (многоголовость)[56].

Идолы ставились в центре капищ или гонтин. Одним из самых знаменитых подобных уцелевших артефактов является каменный Збручский идол (откопан в 1848 году). Столб разделён на три яруса, на каждом из которых высечены различные изображения. Нижний ярус изображает подземное божество, средний — мир людей, верхний — богов. Идол венчает круглая шапка. Дата создания идола — приблизительно X век. Более загадочен Шкловский идол.

Высокий уровень ранних христианских рельефов говорит о том, что русская христианская скульптура возникла не на пустом месте и имела достаточно развитого предшественника. Большинство сохранившихся христианских произведений — рельефы с аллегорическими композициями, растительным или геометрическим орнаментом, которые украшали фасады и интерьеры зданий, часто в качестве вставок. Тематические сцены и орнаменты того времени выражают своеобразное восприятие мира древним художником. В орнаментальных мотивах проявляется богатство фантазии, интерес к «узорочью», чувство декоративных возможностей пластик[57].

Декоративно-прикладное искусство[править | править код]

Под влиянием язычества древние славяне воплощали в творчестве мифологические образы природных стихий — изображения солнца, коня, птицы, цветка и др. Языческие орнаментальные мотивы, как считают исследователи, сохранились в русских народных промыслах — например, в вышивке, и после христианизации, до самого позднего времени (см. также Ремёсла в Древней Руси, Русские народные промыслы). Один из популярных мотивов, уцелевших на узорных вышивках русского Севера — изображение великой богини: женщина в широкой юбке, с поднятыми руками, иногда обрамленная фигурами животных или всадников[58].

Ювелирное искусство[править | править код]

Рог из Чёрной Могилы.

Рог из Чёрной Могилы.Ювелирное искусство представлено археологическими находками, наиболее характерно разнообразие таких украшений, как височные кольца (колты). В захоронениях, кладах и т. п. археологи находят также фибулы, гривны, подвески, серьги, браслеты, амулеты. Мастера использовали сложные техники обработки металла, их наследие восприняли ювелиры ранней Киевской Руси[59].

В числе важнейших памятников: находки из кургана Черная Могила в Черниговской области (Х век), в особенности обнаруженные там два турьих рога в серебряной оправе, обильно украшенной (ГИМ). В Киевском государственном историческом музее находится клад IV века из села Мартыновка, где есть несколько серебряных фигурок. Важные находки предоставляет Гнёздовский археологический комплекс на Смоленщине.

Комплекс украшений славянской женщины. Лунница (подвеска в форме полумесяца). височные кольца, бусы.

Комплекс украшений славянской женщины. Лунница (подвеска в форме полумесяца). височные кольца, бусы.Также среди археологических находок встречаются привозные объекты, в особенности для языческой культуры Руси важны скандинавские предметы.

- ↑ Следует помнить, что термин «полуземлянка» в исследованиях материальной культуры славян традиционно относится к остаткам любого древнего сооружения неопределённого внешнего вида, на месте которого обнаруживается заглублённый в землю (в материк) котлован[19]. Малая глубина заглубления этих жилищ в грунт свидетельствует, что значительная часть их стен поднималась над поверхностью земли, поэтому крыша, скорее всего, не могла опираться на землю. Тем не менее жилища такого типа, даже углублённые лишь на десяток сантиметров, было принято называть полуземлянками. Даже использовавший этот термин П. А. Раппопорт признавал, что он условен, однако долгое время имел широкое распространение в научной литературе, так как позволял достаточно чётко разделять два принципиально различных типа жилищ — жилища с полом, пониженным по отношению к уровню земли, и жилища наземного типа с полом, который расположен на уровне поверхности или поднят над ним.[20] Стоит сказать, что само слово создано искусственно исследователями древнерусского домостроения. До этого в языке существовало лишь слово «землянка»[17][21].

- ↑ Загорульский, 2012, с. 118.

- ↑ Байбурин, 1983, с. 26.

- ↑ Авдусин, 1989, с. 273.

- ↑ Мильчик, Ушаков, 1981, с. 5—8.

- ↑ Забелло, Иванов, Максимов, 1942, с. 7.

- ↑ Маковецкий, 1962, с. 7,14.

- ↑ Малков, 1997, с. 3—13.

- ↑ Красовскій, 1916, с. 5—17.

- ↑ Максимов, 1975, с. 155.

- ↑ Ушаков, 2007, с. 9.

- ↑ Weslager, 1969, с. 152.

- ↑ Седов, 1979, с. 114, 101.

- ↑ Седов, 1995, с. 10—13, 69-71, 116, 188-189, 204.

- ↑ Седов, 1979, с. 119.

- ↑ 1 2 Раппопорт, 1975, с. 116—121, 157-158.

- ↑ Загорульский, 2012, с. 179—181.

- ↑ 1 2 3 4 5 Ковалевский В. Н. Славянские жилища VIII-первой половины XI вв. в Днепро-Донском лесостепном междуречье. — Воронеж, 2002. — (Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук)

- ↑ Раппопорт, 1975, с. 132—133.

- ↑ 1 2 Курбатов А. В. О реальности славянских полуземлянок // Археологические вести. — 2017. — Вып. 23.

- ↑ Раппопорт, 1975, с. 116—117.

- ↑ Рабинович, 1988, с. 14—16.

- ↑ 1 2 3 В.В. Енуков, О.Н. Енукова. О домостроительстве донских славян (по материалам городища Титчиха) // Славяне восточной Европы накануне образования Древнерусского государства. Материалы международной конференции, посвящённой 110-летию со дня рождения Ивана Ивановича Ляпушкина (1902—1968). — СПб, 2012. — С. 140—147.

- ↑ Ю.Ю. Башкатов. Раннесредневековые жилища Днепровского левобережья: проблема происхождения // Славяне восточной Европы накануне образования Древнерусского государства. Материалы международной конференции, посвящённой 110-летию со дня рождения Ивана Ивановича Ляпушкина (1902—1968). — СПб, 2012. — С. 109—113.

- ↑ Моргунов, 2003, с. 122—124.

- ↑ Енукова О. Н. Вопросы обустройства интерьера славяно-русского жилища // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. — 2014. — № 4 (32).

- ↑ Седов, 1995, с. 215, 241.

- ↑ 1 2 Седов В. В. Жилища словенско-кривичского региона VIII—X вв. // Краткие сообщения института археологии. — 1986. — Вып. 183. Средневековая археология Восточной Европы. — С. 10—14.

- ↑ 1 2 Носов Е.Н., Плохов А.В. Поселение и могильник на озере Съезжее // Раннесредневековые древности лесной зоны Восточной Европы (V—VII вв.) / Отв. ред. А. М. Обломский, И. В. Исланова. — М. : Институт археологии РАН, 2016. — С. 352—354, 366-368, 382-383. — 456 с. — (Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей. Вып. 17).

- ↑ Носов Е.Н., Плохов А.В. Поселение Золотое Колено на Средней Мсте // Материалы по археологии Новгородской земли. 1990 г. — М., 1991. — С. 117—149.

- ↑ 1 2 Раппопорт, 1975, с. 117—121.

- ↑ 1 2 3 Загорульский Э. М. Место носителей культуры длинных курганов в славянском этногенезе // Российские и славянские исследования: науч. сб / редкол.: А.П. Сальков, О.А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Мн. : БГУ, 2014. — Вып. 9. — С. 20—22.

- ↑ Седов, 1995, с. 245.

- ↑ Седов В. В. Этногенез ранних славян // Вестник Российской академии наук. — 2003. — Т. 73, № 7. — С. 594—605.

- ↑ Загорульский, 2012, с. 299.

- ↑ Шенников А. А. Средневековые жилые дома на Руси и в Скандинавии // Славяно-русские древности. Выпуск 1. Историко-археологическое изучение Древней Руси: итоги и основные проблемы / Под ред. И. В. Дубова. — Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1988. — С. 99—116. — 232 с.

- ↑ Тавлинцева Е. Ю. Железный век на территории Москвы и Подмосковья. Дьяковская культура. // Интернет-проект «История Москвы».

- ↑ Авдусин, 1977, с. 149.

- ↑ Средневековая Ладога, 1985, Кирпичников А. Н., с. 7—14.

- ↑ Русанова, Тимощук, 2007, с. 25.

- ↑ Раппопорт, 1986, с. 15—16.

- ↑ Русанова, Тимощук, 2007, с. 52—54.

- ↑ Красовскій, 1916, с. 168.

- ↑ Гаркави, 1870, с. 139—140, 170-174.

- ↑ Слухай, Мосенкіс, 2006, с. 21.

- ↑ Некоторые исследователи находят изображения дохристианских храмов и идолов в русских вышивках: Динцес Л. А. Дохристианские храмы Руси в свете памятников народного искусства // Советская этнография. 1947. № 2; Денисова И. М. Образ древнеславянского храма в русском народном искусстве // Этнографическое обозрение. 1992. № 5. Возможно, реликты язычества сохранились в позднейшей традиции постройки «обыденных» (за один день) храмов и часовен: Зеленин Д. К. «Обыденные» полотенца и «обыденные» храмы // Живая старина. 1911. XX. С. 1-20.

- ↑ Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. Глава 9. Языческая реформа Владимира.

- ↑ Толочко П. П., Боровский Я. Е. Язичницько капище в «городі» Володимира // Археологія Київа. Дослідження і матеріали. Київ, 1979. С. 3-10.

- ↑ Клейн 2004, с. 160—164.

- ↑ Седов В. В. Древнерусское языческое святилище в Перыни // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. 50. С. 92-103.

- ↑ Нет никаких оснований считать находки В. В. Седова капищем Перуна — это, скорее всего, просто группа сопок, см. Клейн 2004, с. 152—157.

- ↑ Русанова И. П., Тимощук Б. А. Збручское святилище (предварительное сообщение) // Советская археология. 1986. № 4. С. 90-99.

- ↑ Свирин К. М. Языческие святилища Северо-Запада Древней Руси в VIII — начале XI вв. // История и археология Новгорода. 2006. Вып. 2.

- ↑ 1 2 В древнейшие времена // Л. Любимов. Искусство Древней Руси. М., 1974 (неопр.). artyx.ru. Дата обращения 27 октября 2019.

- ↑ Изображение предположительно идола Перуна (усатого и стоящего на облаке) выгравировано на костяном гадательном жребии из Старой Ладоги: Чернов А. Перун и Один: Три языческих жребия из Старой Ладоги

- ↑ Возможно, это результат влияния кельтской или античной традиции.

- ↑ Поликефалия в своём изначальном виде связывается исследователями с общественной организацией: Трубачев О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 8—9.

- ↑ Каганович, 1966, с. 1—17.

- ↑ Культ природы // Л. Любимов. Искусство Древней Руси. М., 1974 (неопр.).

- ↑ Искусство X — середины XIII века // История русского искусства. Ред. И.А. Бартенев, Р.И. Власова — Москва: Изобразительное искусство, 1987 (неопр.). artyx.ru. Дата обращения 27 октября 2019.

Использованная литература[править | править код]

- Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. — Ленинград : Наука: Ленинградское отд-ние, 1983. — 191 с.

- История русского искусства / Ред. И.А. Бартенев, Р.И. Власова. — М.: Изобразительное искусство, 1987.

- Гаркави А. Я. Сказанія мусульманскихъ писателей о славянахъ и русскихъ. (съ половины VII вѣка до конца X вѣка по Р. Х.). — СПб : Тип. Имп. Акад. Наукъ, 1870. — 308 с.

- Забелло С. Я., Иванов В. Н., Максимов П. Н. Русское деревянное зодчество / Под общей ред. Д. Е. Аркина. — М. : Изд-во Академии архитектуры, 1942. — 212 с. — (Памятники русской архитектуры).

- Загорульский Э. М. Славяне: происхождение и расселение на территории Беларуси. — Минск : БГУ, 2012. — 367 с.

- Русская скульптура. Избранные произведения / Сост. А. Л. Каганович. — Л.-М.: Советский художник, 1966. — С. 1—17.

- Клейн Л. С. Воскрешение Перуна: К реконструкции восточнославянского язычества — СПб.: Евразия, 2004. — 480 с. — (Magicum). — ISBN 978-5-8071-0153-7.

- Красовскій М. В. Часть 1. Деревянное зодчество // Курсъ исторіи русской архитектуры. — Петроградъ : Товарищество Р. Голике и А. Вильборгъ. Звенигородская, 11, 1916.

- Любимов Л. Искусство Древней Руси: Кн. для чтения. — М.: Просвещение, 1974.

- Маковецкий И. В. Архитектура русского народного жилища: Север и Верхнее Поволжье. — М. : Изд-во Академии наук СССР, 1962. — 338 с.

- Максимов П. Н. Творческие методы древнерусских зодчих. — М. : Стройиздат, 1975. — 240 с.

- Малков Я. В. Древнерусское деревянное зодчество. — М. : Муравей, 1997. — 310 с.

- Мильчик М. И., Ушаков Ю. С. Деревянная архитектура русского Севера. Страницы истории. — Л. : Стройиздат, Ленинградское отделение, 1981. — 128 с.

- Мильчик М. И., Ушаков Ю. С. Деревянная архитектура русского Севера. Страницы истории. — Л. : Стройиздат, Ленинградское отделение, 1981. — 128 с.

- Моргунов Ю. Ю. Сампсониев Остров. Пограничная крепость на посульской окраине Южной Руси в XI-XIII веках. — М. : Наука, 2003. — 187 с.

- Рабинович М. Г. 1. Двор и дом // Очерки материальной культуры русского феодального города. — М. : Наука, 1988. — 312 с.

- Раппопорт П. А. Древнерусское жилище. — Л. : Наука, 1975. — 180 с. — (Археология СССР. Свод археологических источников. Выпуск Е1-32).

- Средневековая Ладога: новые археологические открытия и исследования / Отв. ред. Седов В. В.. — Ленинград : Наука, 1985. — 192 с.

- Слухай Н. В., Мосенкіс Ю. Л. Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса Шевченка. — К.: Видавничий дім А + С, 2006. — 164 с. (укр.)

- Weslager C. A. The Log Cabin in America: From Pioneer Days to the Present. — New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1969. — 382 с.

Крепостные сооружения Древней Руси — Википедия

Крепостные сооружения Древней Руси — крепости, замки и городища, существовавшие в русских княжествах с момента зарождения Древнерусского государства в IX веке до Батыева нашествия. За время своего существования они преобразовались от небольших оград, защищавших поселения родов и племен, до мощных оборонительных сооружений в несколько линий, характерных для крупных городов.

Древнерусские укрепления в большинстве своем не дошли до нашего времени. Их исследования ведутся на основе археологических раскопок и по материалам письменных источников. В большинстве случаев укрепления строились на естественном возвышении, обычно на мысу при впадении одной реки в другую. При таком расположении крепости её строители также могли преследовать цель контроля устья важной водной артерии.

Стены как составные части укреплений имели различную конструкцию в зависимости от размера и важности укрепленного пункта. Стены укреплений усиливались башнями, которые в древнерусских летописях именуются «вежами». Их размещали над воротами либо в местах поворота стен. Обязательным элементом укрепления были ворота. Их количество зависело от размеров поселения.

Суздальский кремль.Древнерусские укрепления в большинстве своем не дошли до нашего времени. Их исследования ведутся на основе археологических раскопок и по материалам письменных источников[1]. М. Н. Тихомиров писал, что наличие укреплений в древнерусских городах было одной из их отличительных черт. Город прежде всего был укрепленным пунктом. Его центральная и укрепленная часть среди населения и именовалась «городом» или «детинцем». Большинство древнерусских городов в период до монгольского нашествия имели деревянные укрепления, хотя внутри них могли быть и каменные постройки — храмы и княжеские хоромы. При отсутствии огнестрельного оружия и нечастом применении осадных машин на Руси деревянные стены, как правило, служили достаточной защитой[2].

В большинстве случаев укрепления строились на естественном возвышении, обычно на мысу при впадении одной реки в другую[3]. Н. Н. Воронин писал, что при таком расположении крепости её строители также могли преследовать цель контроля устья важной водной артерии[4]. Возвышенное местоположение было одним из наиболее важных факторов для выбора места под укрепление. Данная причина прослеживается в расположении значительного количества крепостей, замков и городищ Древней Руси, среди которых Киев, Чернигов, Полоцк, Галич, Псков, Владимир-на-Клязьме и др. Также поэтому в славянских землях многие городские замки именовали «вышгородами». Кроме того, укрепления строили близ крутых оврагов или на небольших холмах, окруженных топкими трясинами и болотами. Расположенные в таких местах крепости как правило характеризуются высокими валами[5]. В северо-западных районах Руси укрепления зачастую возводили на холмах-останцах, в районах моренных всхолмлений[6].

В VIII—X веках наиболее распространенным типом укреплений было мысовое. Их воздвигали в месте, которое было ограничено оврагами или находилось при слиянии двух рек. Сторона, не прикрытая рекой или оврагом, окапывалась рвом, а землю из него насыпали вдоль кромки рва, создавая таким образом вал[6].

Вплоть до второй половины X века городища восточных славян оставались достаточно примитивными, и в первую очередь опирались на естественные препятствия — склоны, овраги, либо искусственные рвы. Если поселение стояло на мысу, а его склоны были недостаточно крутыми, их искусственно подправляли, с середины высоты отрывая горизонтальную террасу, благодаря чему верхняя половина склона приобретала большую крутизну[7]. П. А. Раппопорт отмечал, что так как поселения восточных славян принадлежали небольшим общинам, а государственность в период VI—IX веков только зарождалась, строительство мощных укреплений было практически невозможно[7].

В IX веке также получили распространение округлые в плане укрепления, расположенные не на мысах, а на коренных берегах водоемов. Однако их оборонительные системы не отличались большой мощностью. В этот период основной задачей укреплений было не дать неприятелю взять поселение «изъездом» — быстрым и неожиданным нападением[8]. Именно такой способ захвата укрепленных пунктов практиковали кочевники и литовские племена, которые не умели вести осад и с которыми часто воевали восточные славяне[7].

В отличие от большинства других древнерусских княжеств укрепления в Псковской и Новгородской землях частично строились из камня. Н. Н. Воронин писал, что это объясняется обилием известняка в этих районах и удобством его разработки. Также он предположил, что на характере укреплений псковских и новгородских крепостей могла сказаться угроза со стороны шведов, датчан и немецких крестоносцев, которые в отличие от печенегов и половцев, угрожавших южным русским княжествам, имели опыт штурма замков[9].

В X—XI веках внешнеполитическая ситуация в Древней Руси обострилась. На западе ощущалось давление со стороны молодого польского государства, на юге все большую угрозу представляли печенеги. Эти процессы по времени совпали с ростом производительных возможностей Руси, стали воздвигаться феодальные замки, княжеские крепости и города-центры ремесленного производства, обладавшие более качественными и мощными системами укреплений[6].

В конце XI — начале XII века черты укрепленных пунктов получили также замки-усадьбы крупных землевладельцев и монастыри. Усадьбы, как правило, огораживались тыном, помимо него они могли иметь валы и башни. Многие монастыри также были укреплены, их защищали деревянные или каменные стены. В некоторых случаях монастырские укрепления, расположенные в городе, дополняли его оборонительную систему[10].

Среди городских ремесленников довольно рано выделились «городники» — специалисты по постройке городских укреплений. На оплату их работы и обновление укреплений население платило пошлину — «городное»[11]. Либо само участвовало в строительстве укреплений — «городном деле». Порой, князья могли освободить зависимых крестьян от повинностей в свою пользу, но обязанность чинить крепости сохранялась. Аналогичной была ситуация и в отношении горожан[6].

Строительство укреплений требовало больших усилий. По подсчетам П. А. Раппопорта, укрепления «города Ярослава» в Киеве строили около 1000 человек на протяжении пяти лет. Крепость Мстиславль (неподалеку от Юрьев-Польского) во Владимиро-Суздальском княжестве была воздвигнута примерно 180 рабочими за один строительный сезон[6].

Валы и стены[править | править код]

Стены как составные части укреплений имели различную конструкцию в зависимости от размера и важности укрепленного пункта[4].

Наиболее простым вариантом был тын, вертикальный либо под некоторым наклоном. Он состоял из плотно пригнанных друг к другу заостренных бревен. Также вместо тына иногда использовалась стена, сделанная из горизонтальных бревен в стояках. Тын был довольно простым по своему устройству, его ставили в случае неожиданной опасности. Тыном также могли огораживаться военные лагеря. В летописях его именуют «огородом» либо «столпием»[12].

Более сложной конструкцией была стена из «городней» — поставленных рядом срубов, которые внутри засыпались землей[2]. Иногда такие срубы оставлялись пустыми и были приспособлены для жилья или хозяйственных нужд. Срубы, как правило, ставились вплотную друг к другу, но из-за выступавших концов бревен между ними оставался промежуток. Такая конструкция придавала валу прочность и определенную крутизну, предохраняла его от оползания. Срубы ставили в один, а иногда и в два или три ряда. Их использование в основании валов получило широкое распространение на Руси в XI—XIII вв.[13][3].

В начале XII столетия срубная конструкция была несколько улучшена: вместо стоящих рядом срубов использовалась сплошная линия. Бревна лицевых стенок рубились «внахлестку» в поперечные стенки, которые разделяли соседние помещения. Образованные таким образом помещения могли быть квадратной, прямоугольной или трапециевидной формы[13].

Поверх стены делался помост, огражденный с внешней стороны «заборолами» — бруствером. Иногда «заборолом» именовали и всю стену[2]. В них были устроены щели — «скважни», для стрельбы по осаждающим. При этом без постоянного надзора и обновления срубы, не связанные между собой, давали разную осадку, их стыки загнивали, и вся стена постепенно начинала ветшать[12]. Высота стен могла варьироваться, в некоторых случаях они были небольшими. В летописях сохранилось упоминание, что во время осады галичского города Ушицы Иваном Берладником смерды перескакивали через заборола, что, по мнению М. Н. Тихомирова было бы невозможно в случае высоких стен[5].

Перед валом и стеной сооружался ров. Между ним и основанием вала существовала горизонтальная площадка берега шириной около 1 метра. Она предохраняла основание вала от постепенного сползания в ров. В некоторых случаях передний край рва укреплялся частоколом, наклоненным во внешнюю сторону[13].

Башни[править | править код]

Стены укреплений усиливались башнями, которые в древнерусских летописях именуются «вежами». Их размещали над воротами либо в местах поворота стен[8]. В ряде случаев башни могли строиться на каменном фундаменте[3]. Зачастую они несколько выступали за линию стен, что позволяло держать под перекрестным обстрелом идущего на штурм неприятеля[14]. П. А. Раппопорт писал, что до XII вв. многие крепости имели минимальное количество башен. Как правило, была только надвратная башня. Остальные башни строились как смотровые вышки в возвышенной части укреплений[6]. Во второй половине XIII века в детинцах Галицко-Волынского княжества и находившихся под его влиянием соседних западнорусских княжеств строятся каменные башни волынского типа. Наиболее известная из них — Каменецкая башня.

Ворота[править | править код]

Золотые ворота Киева.

Золотые ворота Киева.Обязательным элементом укрепления были ворота. Их количество зависело от размеров поселения. Например, в Киеве было не менее четырёх ворот — Золотые, Жидовские (позднее Львовские), Лядские и Угорские. Во Владимире-на-Клязьме во время правления Андрея Боголюбского в городе имелось семь входных ворот: Волжские, Золотые, Иринины (или Оринины), Медяные, Серебряные, Ивановские и Торговые. В маленьких крепостях и замках, как правило, довольствовались одними воротами. Как писал М. Н. Тихомиров, значение ворот для города подчеркивается тем, что термин «отворити ворота» обозначал сдачу города[15].

Ворота, как правило, представляли собой проездную башню, от которой через ров шел мост. Напротив них на противоположном берегу близ рва ставились короткие бревна, вкопанные на близком друг от друга расстоянии, что затрудняло подход противника ко рву. Если в городе или крепости не было глубоких колодцев либо других источников воды, в основании стен делались небольшие «водяные» ворота, через которые носили воду[16].

Н. Н. Воронин так описывал Золотые ворота в Киеве[17]:

| Золотые ворота представляли собой две параллельных каменных стены, соединенные между собой сводом. На его верхней площадке, несомненно, имевшей оборонительное боевое назначение, находилась небольшая церковь Благовещения. Огромная высота арочного пролета, который было немыслимо закрыть воротами на всю вышину, заставляет предполагать внутри его дополнительную арку, к которой и примыкали воротные полотнища. Вероятно также, что в арках ворот на балке, закрепленных в боковых стенах, устраивался деревянный боевой настил, который позволял защищать подступ к воротам. Воротные полотнища были окованы вызолоченной медью, что, вероятно, и дало повод к их названию «золотыми». Насыпь вала примыкала непосредственно к боковым фасадам ворот. |  |

Взятие Владимира монголами. Миниатюра из русской летописи.

Взятие Владимира монголами. Миниатюра из русской летописи.

Основным методом овладения крепостью в Древней Руси было внезапное нападение. Оно именовалось «изгоном» или «изъездом», стремительность атаки должна была захватить обороняющихся врасплох, не дать им времени организовать защиту укрепления. Однако если атака была отбита или ее считали заранее бесперспективной, тогда поселение подвергалось осаде. В древнерусских летописях ее именуют «облежанием»[6].

Осада города в Древней Руси представляла собой его длительную блокаду. Расчет делался на нехватку пищи и капитуляцию гарнизона. Осаждающие стремились изолировать его от внешнего мира, лишить источников воды, предотвратить возможные вылазки[10]. Оборонительная тактика довольно подробно описана в летописях в связи с монголо-татарским нашествием на Русь. Они же сообщают данные о методах осады, ставших новшеством для русских защитников крепостей, которые во многом повлияли на быстрое падение практически всех осажденных монголо-татарами городов[18].

Штурм крепости в Древней Руси, как правило, был связан со значительными людскими потерями. На него решались только если гарнизон был слаб или укрепления были недостаточно крепкими. Стенобитные машины («пороки») не были широко распространены, поэтому осаждающим приходилось форсировать ров и по приставным лестницам или валам штурмовать стены[18]. Защитники, в свою очередь, вели стрельбу из луков и самострелов по атакующим[6].

Если враг прорывался внутрь города либо крепости, защитники обороняли каждый дом, а опорными пунктами становились крупные сооружения, в том числе церкви[19].

На рубеже XII—XIII вв. пассивная осада все чаще уступает место штурму крепости. Рвы забрасывали вязанками хвороста, все большее распространение получали камнеметные машины[6].

Монголо-татарское нашествие прервало развитие древнерусской фортификации. Армия Батыя имела строгую тактику осады городов, которой подавляющее большинство русских крепостей и укреплений не смогли противостоять. Осаждая город, монголо-татары окружали его частоколом, чтобы прервать его связи с внешним миром и прикрыть своих стрелков. Камнеметные машины, располагавшиеся на предельной дистанции выстрела из лука, разрушали стены и ворота. Если не удавалось разрушить саму стену, они старались сбить брустверы, за которыми укрывались осажденные. Лишаясь прикрытия, те не могли стрелять по противнику, в то время как монгольские лучники, по свидетельству летописей, массово обстреливали именно этот участок укреплений, после чего в этом месте следовал штурм[6].

После монгольского нашествия в землях Северо-Восточной Руси строительство крепостей возобновилось в середине XIV века. В Среднем Поднепровье крепости вновь стали строиться только спустя несколько веков[6].

- ↑ История культуры Древней Руси, 1951, с. 457.

- ↑ 1 2 3 Тихомиров, 1956, с. 233.

- ↑ 1 2 3 Оборонительные сооружения Древней Руси X—XIV вв. (неопр.). Дата обращения 27 августа 2015.

- ↑ 1 2 История культуры Древней Руси, 1951, с. 450.

- ↑ 1 2 Тихомиров, 1956, с. 234.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Древнерусские крепости (рус.). Дата обращения 28 августа 2016.

- ↑ 1 2 3 Древние русские крепости, 1965, глава «Древнейший период».

- ↑ 1 2 Древняя Русь. Город, замок, село, 1985, с. 168.

- ↑ История культуры Древней Руси, 1951, с. 458.

- ↑ 1 2 История культуры Древней Руси, 1951, с. 465.

- ↑ Тихомиров, 1956, с. 241.

- ↑ 1 2 История культуры Древней Руси, 1951, с. 451.

- ↑ 1 2 3 Древняя Русь. Город, замок, село, 1985, с. 169.

- ↑ История культуры Древней Руси, 1951, с. 452.

- ↑ Тихомиров, 1956, с. 235.

- ↑ История культуры Древней Руси, 1951, с. 454.

- ↑ История культуры Древней Руси, 1951, с. 445.

- ↑ 1 2 История культуры Древней Руси, 1951, с. 466.

- ↑ История культуры Древней Руси, 1951, с. 470.

- Древняя Русь. Город, замок, село. — Москва: Наука, 1985. — 429 с.

- История культуры Древней Руси / Греков Б. Д., Артамонов М. И.. — М.: Издательство Академии наук СССР, 1951. — 483 с.

- Кирпичников А. Н. Военное дело на Руси в XIII—XV вв.. — Ленинград: Наука, 1966.

- Косточкин В. В. Крепостное зодчество Древней Руси. — Москва: Изобразительное искусство, 1969.

- Носов К. С. Русские крепости и осадная техника VII—XVII вв.. — СПб.: Полигон, 2002. — 176 с. — ISBN 5-89173-187-8.

- Носов К. С. Русские средневековые крепости. — М.: Эксмо, 2013. — 352 с.: ил. — (Военная история человечества). — ISBN 978-5-699-48952-7.

- Раппопорт П. А. Древние русские крепости. — Москва: Наука, 1965. — 87 с. — (Из истории мировой культуры).

- Тихомиров М. Н. Древнерусские города. — Москва: Государственное издательство политической литературы, 1956. — 477 с.

- Konstantin S. Nossov, Peter Dennis. Medieval Russian Fortress AD 862—1480. — Osprey Publishing, 2007. — 64 p.