Русское зодчество в XIV – XV веках

⇐ ПредыдущаяСтр 49 из 56Следующая ⇒

В конце XIII века возобновилось каменное зодчество. Построен Спасо-Преображенский собор в Твери. В XIV веке в Новгороде построеныцерковь Федора Стратилата и Спаса на Ильине улице. Крупное строительство шло в Новгороде в XV веке.

В 1433 – немецкие и новгородские мастера построили в Новгородском Кремле Грановитую палату, предназначенную для торжественных приемов и заседаний Совета господ.

В 1330 году построена крепость в Изборске, ставшая одной из крупнейших военных сооружений на Руси.

В 1325-1340 годах Иван Калита,после переезда в Москву митрополита Петра, строит– Успенский и Архангельский соборы, церкви Ивана Лествичника и Спаса на Бору.

Свидетельством растущего могущества Москвы стало сооружение в1367—белокаменного Кремля.НаканунеКуликовой битвы в Коломне был построен Успенский собор, превосходивший по размерам все Московские храмы.

Постройки создавались в духе владимирского зодчества, чтобы подчеркнуть идею преемственности столичного положения Москвы от Владимира.

Образование единого централизованного государства поставило Москву в особое положение. Превратившись в столицу Русского государства, резиденцию Великих князей всея Руси, Москва стала центром русского зодчества.

В Москву приглашались лучшие русские мастера, зодчие из за границы. Итальянские зодчие привезли в Россию новый строительный материал – кирпич. Аристотель Фиораванти построил первый на Руси кирпичный завод. Под руководством итальянских зодчих в 80-х годах строятся стены и башни Московского Кремля, Успенский и Архангельский соборы в Москве. В Архангельский собор при Василии III будут перенесены и захоронены останки правителей.

Архитекторы Марко Руффо, Пиетро Антонию Солари построили в Кремле Грановитую палату

, выложенную снаружи граненным белым камнем.Московский Кремль, созданный как парадная резиденция великих князей, стал символом их могущества.

Архитектура Московского государства в XVI веке

Укрепление центральной власти, придание ей самодержавных черт потребовали соответствующего оформления столицы России. Появились специальные органы, занимавшиеся архитектурой Москвы – Городовой приказ и Приказ каменных дел.

Изменяется внешний облик Московского Кремля. С его территории выводятся все боярские усадьбы, выселяются ремесленники и торговцы. Появляются торговые и дипломатические представительства иностранных государств, государственные учреждения –Печатный и Посольский дворы, строятся здания приказов.

Сочетание столичного каменного зодчества и русского народного деревянного зодчества привело к появлению шатрового стиля в русской архитектуре. Выдающимся памятником шатровой архитектуры стал храм

В 1524 году был построен Новодевичий монастырь в честь взятия Смоленска.

Вершиной русского зодчества стал Покровский собор, (храм Василия Блаженного, юродивого похороненного у его стен) построенный в 1556-1560 годах в честь взятия Казани. Строители храма, русские архитекторы Барма и Постник, согласно легенде были ослеплены по приказу Ивана Грозного, чтобы они не смогли построить нечто подобное в других городах.

Русская живопись в XIV веке

Феофан Грек – работал в начале в Новгороде затем в Москве. Приехал из Византии в 70-х годах XIV века. Одной из лучших работ считается фресковая роспись новгородской церкви Спаса на Ильине улице. Самобытным творением считается икона Донской богоматери. В Москве он расписал церковь Рождества, Кремлевский терем князя Василия I, фрески для Архангельского собора. Главным его творением стал иконостас для Благовещенского собора.

Русская живопись в XV – XVI веках

Наиболее ярким представителем русской национальной живописи был Андрей Рублев, монах Троице – Сергиева а затем Спасо – Андроникова монастырей. В 1405 году он вместе с Феофаном Греком и Прохором из Городца расписывал стены Благовещенского собора в Кремле. В 1408 году с Даниилом Черным работал над фресками Успенского собора во Владимире, после чего украсили фресками собор Троице – Сергиева монастыря. Самая известная работа Андрея Рублева – икона «Святая Троица».

Крупнейшим представителем московской школы живописи конца XV начала XVI веков был князь, ставший монахом

В середине XVI века в Москве была написана огромная икона – картина «Церковь воинствующая». На ней изображены: торжественное шествие русского войска во главе с Иваном Грозным, князь Владимир Святославович с сыновьями Борисом и Глебом, Александр Невский, Дмитрий Донской, Архангел Михаил. В центре фигура императора Константина, с крестом в руке. Войско встречает Богоматерь с Младенцем. Икона Церковь воинствующая посвященная взятию Казани.

Основные тенденции развития русской культуры в XVII веке

Образование

В XVII веке возникла потребность в широком распространении грамотности. Это обуславливалось ростом государственного аппарата, как в центре, так и на местах, возобновление связей с иностранными государствами, оживлением торговли и промышленности.

Самой распространенной формой образования было домашнее обучение. Назрела необходимость в создании сети школ. Они открывались в монастырях. В качестве учителей приглашались ученые — монахи из Речи Посполитой. В Москву для обучения детей Алексея Михайловича был приглашен Симеон Полоцкий. По его предложению в 1665 году в Заиконоспасском монастыре была открыта государственная школа.

В 1687 году братьями Лихудами было открыто первое в России высшее учебное заведение –Славяно – Греко – латинское училище (позже академия). Прием в него был разрешен детям из свободных сословий

Книгопечатание

Во второй половине XVII века Печатный двор выпустил более 300 тысяч букварей, 150 тысяч церковных учебных книг.

В 1678 году была издана первая печатная история Русского государства с древнейших времен до 70-х годов XVII века –

Литература

Литература в XVII веке перестала быть только церковной. Стали записываться произведения устного народного творчества – былины, пословицы, песни, заговоры.

Появились новые литературные жанры, сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»), в которых обличались феодальные порядки, продажность и волокита феодального суда. «Повесть о Фоме и Ереме» высмеивала неспособных к труду детей дворян.

Из наиболее популярного жанра жития святых, начал формироваться новый жанр – биографическая повесть, «Повесть об Улиании Осорьиной».

Первым произведением в виде автобиографической повести стало «Житие» протопопа Аввакума.

Архитектура

Одним из самых ярких памятников архитектуры стал Теремной дворец

Московского Кремля построенный для Михаила Федоровича в 1635-1636 годах архитекторами Б.Огурцовым, А.Константиновым, Г.Шарутиным, Л.Ушаковым.Другим выдающимся памятником был летний деревянный дворец Алексея Михайловича в селе Коломенском. Дворец этот простоял до правления Екатерины II и был разобран для реставрации, но так и не был отреставрирован.

«Дивной» назвали Успенскую церковь Алексеевского монастыря в Угличе. По заказу купцов Строгановых в 1647-1650 годах была построена в Ярославле церковь Ильи Пророка.

В течение почти сорока лет (1656 — 1694) шло строительство комплекса Новоиерусалимского монастыря, загородной резиденции патриарха.

В 70-80-х годах XVII века был построен ансамбль Ростовского кремля, где звучали самые знатные на Руси колокола.

Большую реконструкцию перенес и Московский Кремль. Архитектор Б.Огурцов в 1624-1625 годах надстроил над Спасской башней еще один ярус где мастером Х.Галовеем были установлены большие часы. Была обновлена главная площадь страны, получившая название Красная площадь.

Новым явлением стало строительство купцами и дворянами богато украшенных каменных домов.

В конце XVII века появился новый архитектурный стиль, получивший название нарышкинского стиля или московского барокко. Наиболее ярким примером нарышкинского барокко стали колокольня Новодевичьего монастыря и церковь Покрова в Филях.

Живопись

Произведения живописи в XVII веке представлены в основном иконами. Выдающимся мастером живописи был Симеон Ушаков (1626 — 1686) Наиболее известным его произведением был «Спас Нерукотворный»

Новым явлением стало возникновение и развитие портретной живописи. В первой половине XVII века парсуны писались в старой иконописной манере, яичными красками на доске, то во второй половине века писали маслом на холстах.

Театр

Новым явлением русской культуры стало открытие в 1672 году при дворе Алексея Михайловича первого в России театра пастора Готфрида Грегори. До этого театральное действие разыгрывалось на ярмарках скоморохами и лицедеями для толпы.

Пастор собрал труппу из 60 иностранцев, в исполнении которых предпринял постановку пьес на библейские темы. Спектакль «Пещное действо» царь смотрел в течение нескольких часов. После смерти Алексея Михайловича театр был закрыт.

Рекомендуемые страницы:

Архитектура Московского княжества [14-15 веков]

Основные статьи: Московское княжество, Архитектура 14-15 веков на РусиСодержание (план)

Архитектура при Иване Калите

Из летописей известно, как много строил Иван Калита в период своего правления (1328-1340). Однако ни один из его храмов не сохранился до наших дней. Уже в эпоху Ивана III они пришли в полную ветхость. Их своды были покрыты трещинами, а стены пришлось подпирать толстыми брёвнами.

Причины недолгой жизни первых московских соборов вполне понятны. Зодчие Ивана Калиты из-за отсутствия постоянной строительной практики утратили те навыки и приёмы, которыми владели их предшественники — создатели владимирских белокаменных храмов XII — начала XIII в. Кроме того, за полтора века своей жизни постройки Калиты прошли через несколько страшных пожаров. По свидетельству летописцев, пламя иногда бушевало так сильно, что даже белый известняк начинал крошиться, а заложенные в стены для прочности дубовые брёвна полностью выгорали.

Перестройка Московского Кремля (1327-1333)

см. Кремль при Иване Калите

Архитектура при Дмитрии Донском

Следующий период интенсивного каменного строительства в Москве — конец XIV — первая четверть XV в. Дмитрий Донской в период своего правления (1359-1389) возвёл несколько храмов, символизировавших возрождение русских земель и начало борьбы за свержение ордынского ига. Однако эти здания также не сохранились до наших дней.

Архитектура при Василии I

Больше повезло постройкам времён Василия I Дмитриевича (1389-1425). Четыре из них и сегодня радуют взор своей строгой красотой. Две из этих четырёх построек находятся в подмосковном Звенигороде: собор Успения на Городке (1399) и собор Рождества Богородицы Саввино-Сторожевского монастыря (1405). Следующий по старшинству — Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры (1423). И наконец, последний — Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря в Москве (1427).

Раннемосковские храмы выглядят грубее и беднее, чем их владимирские предшественники. Кажется, их вырубили из глыбы каменотёсы. Тяжёлый пирамидальный силуэт здания вспыхивает языками островерхих закомар и кокошников. Из этого застывшего пламени поднимается к небу огромный купол на высоком барабане — символический образ самого Господа, царящего над миром.

Архитектура при Иване III

Почти прекратившееся в период феодальной войны второй четверти XV в., московское каменное строительство вновь оживает в эпоху Ивана III. Приглашённые в Москву итальянские зодчие строили так, как требовали заказчики. Свои собственные вкусы и привычки они могли проявлять лишь в некоторых конструктивных и декоративных элементах. Так, Аристотель Фиораванти в Успенском соборе заменил массивные, квадратные в плане несущие столбы на стройные круглые колонны, что придало интерьеру цельность и величие. Архитектор

Итальянцы научили русских мастеров изготовлять хороший кирпич, замешивать чистую и клейкую известь. Из фигурного кирпича стали делать и разнообразные детали наружной отделки здания. В результате повысилась скорость строительства и уменьшилась его стоимость. Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Храмы Московского Кремля служили образцом для подражания. Успенский собор позднее был повторен в целом ряде огромных городских и монастырских соборов. Однако главная линия развития русской архитектуры проходила через относительно небольшие одноглавые четырёхстолпные храмы. Они строились во второй половине XV в. не только в Москве (церковь Ризоположения в Московском Кремле), но и в некоторых провинциальных городах и монастырях. До наших дней сохранился приземистый и могучий Успенский собор Кирилло-Белозерского монастыря (1497), стройный и утончённый собор Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре (1490) и ещё несколько зданий этого типа.

Перестройка Московского Кремля (с 1485)

см. Кремль при Иване III

Картинки (фото, рисунки)

Церковь Успения Богородицы Александро-Куштского монастыря. XVI в.

Успенский собор в Звенигороде. 1399 г.

Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. 1423 г.

Ферапонтов монастырь

Зодчество в 14-15 веках на руси

Культура василия первого

Архитектура москвы при иване 3

Москвоская архитектура первой половины 15 века

Архитектура московского княжества сообщение

Культура Древней Руси — Википедия

Культура Древней Руси — культура Руси в период Древнерусского государства с момента его образования в IX веке до татаро-монгольского нашествия (1237—1240 годы).

Создание славянской азбуки связывают с именами византийских монахов Кирилла и Мефодия. Кириллом во второй половине IX века был создан глаголический алфавит (глаголица), на котором были написаны первые переводы церковных книг для славянского населения Моравии и Паннонии. На рубеже IX—X веков на территории Первого Болгарского царства в результате синтеза издавна распространённого здесь греческого письма и тех элементов глаголицы, которые удачно передавали особенности славянских языков, возникла азбука, получившая позже название кириллица. В дальнейшем этот более лёгкий и удобный алфавит вытеснил глаголицу и стал единственным у южных и восточных славян.

Несмотря на то, что кириллическая письменность была известна в русских землях и ранее, только после Крещения Руси она получила широкое распространение. Также она получила основу в виде развитой культурной традиции восточного христианства. Существенное значение имело то, что христианство было принято в его восточном, православном варианте, допускавшем, в отличие от католичества, богослужение на национальных языках. Это создавало благоприятные условия для развития письменности на родном языке. Нуждаясь в грамотных людях, князь Владимир Святославич организовал первые школы.

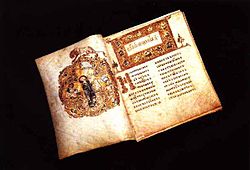

Древнейшими известными русскими памятниками письменности являются договоры с Византией X века. Они свидетельствуют о знакомстве руси с кириллицей ещё до Крещения. Однако их подлинники не сохранились. Известны только списки в составе «Повести временных лет». Древнейшими сохранившимися русскими памятниками письменности являются Новгородский кодекс (Псалтирь и другие тексты) конца X — начала XI века, «Остромирово Евангелие», написанное дьяконом Григорием для новгородского посадника Остромира в 1057 году, и два «Изборника» князя Святослава Ярославовича 1073 и 1076 годов. Высокий уровень профессионального мастерства, с которым выполнены эти книги, свидетельствует о налаженном производстве рукописных книг уже в первой половине XI века, а также об устоявшихся в этому времени навыках «книжного строения».

Развитие письменности на русском языке привело к тому, что Русская церковь с самого начала не стала монополистом в сфере грамотности и образования. Грамотность не была привилегией и только господствующего класса, она проникала также в среду простых горожан. О распространении грамотности среди различных слоёв городского населения свидетельствуют берестяные грамоты, обнаруженные во время археологических раскопок в Новгороде и других городах и датированные периодом начиная с XI века. Это письма, памятные записки, учебные упражнения и т. п. Письмо, таким образом, использовалось не только для создания книг, государственных и юридических актов, но и в быту. Нередко встречаются надписи на ремесленных изделиях[1]. Простые горожане оставляли многочисленные записи на стенах церквей Киева, Новгорода, Смоленска, Владимира и других городов.

Основными центрами книжности были монастыри и соборные церкви, где существовали специальные мастерские с постоянными коллективами переписчиков. Они занимались не только перепиской книг, но и вели летописи, создавали оригинальные литературные произведения, переводили иностранные книги. Одним из ведущих центров этой деятельности был Киево-Печерский монастырь, в котором сложилось особое литературное направление, оказавшее большое влияние на литературу и культуру Древней Руси. Как свидетельствуют летописи, уже в XI веке на Руси при монастырях и соборных церквах создавались библиотеки, имеющие до нескольких сотен книг. Ситуация изменилась в XII веке, когда в крупных городах также возникло ремесло «книжных списателей». Это свидетельствовало о возрастающей грамотности населения и возросших потребностях в книгах, которую не могли удовлетворить монастырские писцы. Переписчиков книг содержали при себе многие князья, а некоторые из них и переписывали книги самостоятельно.

Образованность весьма ценилась в древнерусском обществе. В литературе того времени можно найти немало панегириков книге, высказываний о пользе книг и «книжного учения».

Общая характеристика[править | править код]

С принятием христианства Древняя Русь была приобщена к книжной культуре. Древнерусская литературная традиция была частью Slavia Orthodoxa, литературной общности православных славян, существовавшей с IX века до начала Нового времени в условиях единой языковой среды (церковнославянский язык, его изводы, а также близкие к ним национальные литературные языки) и имевшей единый литературный фонд[2].

Древнерусская литература характерна тесной связью с византийской и болгарской литературными традициями и аскетической христианской направленностью. Русь усваивала аскетическую византийскую традицию и не приобщалась к столичной константинопольской культуре, воспринимала только собственно христианскую литературу, исключая античную, имевшую широкое распространение в Византии. Одна из причин этого заключается в том, что схожая ситуацию уже была создана в южнославянской литературе, ставшей для русской образцом. Античное наследие, ставшее в Византии основой светской образованности, воспринималось на Руси как языческое, а потому вредное для человеческой души и не имеющее культурной ценности[3][4][5].

Литература Руси решала преимущественно внелитературные задачи. Важнейший принцип средневековой культуры «imitatio» (подражание, уподобление) предполагал, что благодатные дары приобретаются на пути приобщения к образцам, в том числе словесным. Поэтому главной задачей для древнерусских книжников виделось спасение души. Почти весь корпус известной литературы имел богословскую и религиозно-учительную направленность, включая летописные памятники. Такой тип православной литературы, как «че́тьи сборники» предназначался для того, чтобы сформировать у читателя навыки христианского служения. История, записанная в летописях, воспринимались в первую очередь как реализация Божьего промысла. Такой подход не предполагал вымысла, художественной фикции. Особняком среди сохранившихся произведений стоит «Слово о полку Игореве»[3].

Оригинальная литература[править | править код]

С принятием христианства Русь была приобщена к книжной культуре. Развитие русской письменности постепенно стало основой для возникновения литературы. Обширная переводная литература стала основой для формирования собственной традиции.

Для оригинальной литературы Древней Руси характерны большая идейная насыщенность и высокое художественное совершенство. Её ярким представителем был митрополит Иларион, автор известного произведения «Слово о законе и благодати», датируемого серединой XI века. В этом произведении проведена мысль о необходимости единства Руси. Использовав форму церковной проповеди, Иларион создал политический трактат, в котором нашли отражение злободневные проблемы русской действительности. Противопоставляя «благодать» (христианство) «закону» (иудаизм), Иларион утверждает идею перенесения небесного внимания и расположения с одного избранного народа на все человечество, равноправия всех народов.

Выдающимся писателем и историком был монах Киево-Печерского монастыря Нестор. Сохранились его «Чтение» о князьях Борисе и Глебе и ценное для истории быта «Житие Феодосия». «Чтение» написано в несколько отвлечённом стиле, в нём усилены назидательные и церковные элементы. Примерно к 1113 году относится выдающийся памятник древнерусского летописания — «Повесть временных лет», сохранившаяся в составе более поздних летописных сводов XIV—XV веков. Этот труд составлен на основе более ранних летописных сводов — исторических произведений, посвящённых прошлому Русской земли. Автор «Повести» сумел живо и образно рассказать о возникновении Руси и связать её историю с историей других стран. Основное внимание в «Повести» уделено событиям политической истории, деяниям князей и других представителей знати. Хозяйственная жизнь и быт народа описаны менее детально. Отчетливо проявилось в летописи и религиозное мировоззрение её составителя: конечную причину всех событий и поступков людей он видит в действии божественных сил, Провидения. Однако за религиозными расхождениями и ссылками на волю Бога часто скрываются практический подход к действительности, стремление выявить реальные причинно-следственные связи между событиями.

Феодосию, игумену Печерского монастыря, о котором писал монах того же монастыря Нестор, принадлежит несколько поучений и посланий к князю Изяславу.

Выдающимся писателем был князь Владимир Мономах. Его «Поучение» рисовало идеальный образ князя — справедливого правителя, затрагивало насущные вопросы современности: необходимость сильной княжеской власти, единство в отражении набегов кочевников и т. д. «Поучение» является произведением светского характера. Оно проникнуто непосредственностью человеческих переживаний, чуждо отвлечённости и наполнено реальными образами и примерами, взятыми из жизни.

Вопрос о княжеской власти в жизни государства, способах её осуществления и обязанностях князя становится одним из центральных в литературе. Возникает мысль о необходимости сильной власти как условия успешной борьбы с внешними врагами и преодоления внутренних противоречий. Эти размышления воплощены в одном из самых талантливых произведений XII—XIII веков, дошедшего до нас в двух основных редакциях «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. Убеждённый сторонник сильной княжеской власти, Даниил с юмором и сарказмом пишет об окружающей его печальной действительности.

Особое место в литературе Древней Руси занимает «Слово о полку Игореве», датируемое концом XII века. В нём повествуется о неудачном походе на половцев в 1185 году новгород-северского князя Игоря Святославовича. Описание этого похода служит автору поводом для размышления о судьбах Русской земли. Причины поражений в борьбе с кочевниками, причины бедствий Руси автор видит в княжеских междоусобицах, в эгоистической политике князей, жаждущих личной славы. Центральным в «Слове» является образ Русской земли. Автор принадлежал к дружинной среде. Он постоянно пользовался свойственными ей понятиями «честь» и «слава».

Большое влияние на русскую культуру оказало Монгольское нашествие. Первое произведение, посвящённое нашествию — «Слово о погибели Русской земли». Слово дошло до нас не полностью. Также Батыевому нашествию посвящена «Повесть о разорении Рязани Батыем» — составная часть цикла повестей о чудотворной иконе Николы Зарайского. Примером сохранения в XIII веке традиций торжественного и учительского красноречия являются наставления («Слово о маловерии» и др.) Серапиона Владимирского.

До конца Х века на Руси не было монументального каменного зодчества, но существовали богатые традиции деревянного строительства, некоторые формы которого повлияли впоследствии на каменную архитектуру. Значительные навыки в области деревянного зодчества обусловили быстрое развитие каменной архитектуры и её своеобразие. После принятия христианства начинается возведение каменных храмов, принципы строительства которых были заимствованы из Византии. Вызванные в Киев византийские зодчие передали русским мастерам обширный опыт строительной культуры Византии.

Большие церкви Киевской Руси, построенные после принятия Христианства в 988 году, были первыми примерами монументальной архитектуры в восточно-славянских землях. Архитектурный стиль Киевской Руси утвердился под влиянием византийского. Ранние православные церкви были главным образом сделаны из дерева.

Первой каменной церковью Киевской Руси была Десятинная церковь в Киеве, строительство которой относят к 989 году. Церковь строилась в качестве кафедрального собора неподалеку от княжеского терема. В первой половине XII века церковь перенесла значительный ремонт. В это время был полностью перестроен юго-западный угол храма, перед западным фасадом появился мощный пилон, подпирающий стену. Эти мероприятия, вероятнее всего, являлись восстановлением храма после частичного обрушения вследствие землетрясения.

Софийский собор в Киеве, построенный в XI веке, является одним из самых значительных архитектурных сооружений данного периода. Первоначально Софийский собор представлял собой пятинефный крестово-купольный храм с 13 главами. С трёх сторон он был окружён двухъярусной галереей, а снаружи — ещё более широкой одноярусной. Собор строился константинопольскими строителями, при участии киевских мастеров. На рубеже XVII—XVIII веков был внешне перестроен в стиле украинского барокко. Храм внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После крещения Руси из Византии пришли новые виды монументальной живописи — мозаика и фреска, а также станковая живопись (иконопись). Также из Византии был перенят иконографический канон, неизменность которого строго оберегалась церковью. Это предопределило более длительное и устойчивое византийское влияние в живописи, нежели в архитектуре.

Наиболее ранние из сохранившихся произведений древнерусской живописи были созданы в Киеве. Согласно летописям, первые храмы украшали приезжие мастера-греки, добавившие в сложившуюся иконографию систему расположения сюжетов в интерьере храма, а также манеру плоскостного письма. Своей особой красотой известны мозаики и фрески Софийского собора. Они выполнены в строгой и торжественной манере, свойственной византийской монументальной живописи. Их создатели мастерски использовали разнообразие оттенков смальты, искусно объединили мозаику с фреской. Из мозаичных работ особенно значительны изображения Христа Вседержителя в центральном куполе. Все изображения пронизаны идеей величия, торжества и незыблемости православной церкви и земной власти.

Ещё одним уникальным памятником светской живописи Древней Руси являются росписи стен двух башен Киевской Софии. На них изображены сцены княжеской охоты, цирковых состязаний, музыканты, скоморохи, акробаты, фантастические звери и птицы, что несколько отличает их от обычных церковных росписей. Среди фресок Софии — два групповых портрета семьи Ярослава Мудрого.

В XII—XIII веках в живописи отдельных культурных центров стали проявляться местные особенности. Это характерно для Новгородской земли и Владимиро-Суздальского княжества. С XII века формируется специфический новгородский стиль монументальной живописи, который достигает более полного выражения в росписях церквей Георгия в Старой Ладоге, Благовещения в Аркажах и особенно Спаса-Нередицы. В этих фресковых циклах, в отличие от киевских, заметно стремление к упрощению художественных приемов, к экспрессивной трактовке иконографических типов. В станковой живописи новгородские черты были выражены слабее.

Во Владимиро-Суздальской Руси домонгольского периода сохранились фрагменты фресок Дмитриевского и Успенского соборов во Владимире и церкви Бориса и Глеба в Кидекше, а также несколько икон. Основываясь на этом материале, исследователи считают возможным говорить о постепенном становлении Владимиро-суздальской школы живописи. Лучше всего сохранилась фреска Дмитриевского собора с изображением Страшного суда. Она создана двумя мастерами — греком и русским. К Владимиро-суздальской школе относятся несколько больших икон XII — начала XIII веков. Самой ранней из них является «Боголюбская Богоматерь», датируемая серединой XII века, стилистически близкая к знаменитой «Владимирской Богоматери», которая имеет византийское происхождение.

Письменные источники свидетельствуют о богатстве и разнообразии фольклора Древней Руси. Значительное место в нём занимала календарная обрядовая поэзия: заговоры, заклинания, песни, являвшиеся неотъемлемой частью аграрного культа. Обрядовый фольклор включал в себя также предсвадебные песни, похоронные плачи, песни на пирах и тризнах. Широкое распространение получили и мифологические сказания, отражавшие языческие представления древних славян. На протяжении многих лет церковь, стремясь искоренить остатки язычества, вела упорную борьбу с «поганскими» обычаями, «бесовскими игрищами» и «кощунами». Однако эти виды фольклора сохранились в народном быту вплоть до XIX—ХХ веков, потеряв со временем свой начальный религиозный смысл, обряды же превратились в народные игры.

Существовали также такие формы фольклора, которые не были связаны с языческим культом. К ним относятся пословицы, поговорки, загадки, сказки, трудовые песни. Авторы литературных произведений широко использовали их в своем творчестве. Письменные памятники сохранили многочисленные предания и легенды о родоначальниках племен и княжеских династий, об основателях городов, о борьбе с чужеземцами. Так, народные сказания о событиях II—VI веков отразились в «Слове о полку Игореве».

В IX веке возник новый эпический жанр — героический былинный эпос, ставший вершиной устного народного творчества[6] и следствием роста народного самосознания[1]. Былины — устные поэтические произведения о прошлом[6]. В основу былин легли реальные исторические события[6], прототипами некоторых былинных героев являются реально существовавшие люди. Так, прообразом былинного Добрыни Никитича был дядя Владимира Святославича – воевода Добрыня, имя которого неоднократно упоминается в древнерусских летописях.

В свою очередь, в военном сословии, в княжеско-дружинной среде существовала своя устная поэзия. В дружинных песнях прославлялись князья и их подвиги. В княжеских дружинах были свои «песнотворцы» — профессионалы, слагавшие песни-«славы» в честь князей и их воинов.

Фольклор продолжал развиваться и после распространения письменной литературы, оставаясь важным элементом древнерусской культуры. В последующие столетия многие писатели и поэты использовали сюжеты устной поэзии и арсенал её художественных средств и приемов.Так же на Руси было широко распространено искусство игры на гуслях , родиной коих она и является.

Современные исследователи располагают многочисленными свидетельствами о том, как одевались князья и бояре. Сохранились словесные описания, изображения на иконах, фресках и миниатюрах, а также фрагменты тканей из саркофагов. Данные материалы различные исследователи в своих работах сопоставляли с упоминаниями одежды в письменных документальных и нарративных источниках — летописях, житиях и разного рода актах.[7]

Киевская Русь славилась своими мастерами в прикладном, декоративном искусстве, которые в совершенстве владели различными техниками: сканью, эмалью, зернью, чернью, о чём свидетельствуют ювелирные украшения. Л. Любимов в своей книге «Искусство Древней Руси» приводит описание звездчатых серебряных колтов из тверского клада XI—XII веков: «К кольцу с полукруглым щитком припаяны шесть серебряных конусов с шариками. На каждый конус напаяно 5000 крохотных колечек диаметром 0,06 см из проволоки в 0,02 см толщиной! Только микрофотосъемка позволила установить эти размеры. Но это не все. Колечки служат лишь постаментом для зерни, так что на каждое насажено еще зернышко серебра диаметром 0,04 см!».

Ювелирные изделия украшались перегородчатой эмалью. Мастера использовали яркие краски, умело подбирали цвета. В рисунках прослеживались мифологические языческие сюжеты и образы, которые особенно часто использовались в прикладном искусстве. Их можно увидеть на резной деревянной мебели, домашней утвари, расшитых золотом тканях, в резных костяных изделиях, известных в Западной Европе под названием «резьба тавров», «резьба русов».

Личный убор[править | править код]

Височные кольца вятичей. Серебро. Литьё, гравировка. XII—XIII века

Височные кольца вятичей. Серебро. Литьё, гравировка. XII—XIII векаВ культуре славян VIII—XII веков наблюдается расцвет разнообразия височных колец. Их дизайн мог испытать влияние арабской и византийской культуры[8]. Со второй половины X века славянские височные кольца, как и другие ювелирные изделия, начали проникать в Скандинавию, возможно и вместе с их носительницами, и в качестве средств платежа — большая часть этих украшений найдена в виде лома.

Наиболее распространённым типом подвесок были нательные кресты[9]. Начало распространения христианства на Руси документируется распространением христианских древностей (кресты-привески, свечи и др.), в основном в дружинных погребальных комплексах. Они фиксируются уже с середины — третьей четверти Х века (до официального крещения Руси в 988 году) в сети узловых пунктов Древнерусского государства — в городах и на погостах. Известны монеты (византийские с христианскими изображениями и восточные, саманидские дирхемы) с нанесёнными на них (на Руси) граффити, передающими крест и молот Тора. Такие византийские монеты носились как иконы. Кроме того, кресты вырезались из дирхемов. Граффити в виде крестов и молоточков Тора могли изображаться на бытовых предметах. Для начальной стадии христианизации (середина — вторая половина Х века) характерны крестовидные подвески из листового серебра, включая вырезанные из дирхемов. Они обнаружены в Гнёздове, Киеве, Тимерёве, на территории Искоростеня, в некрополе Пскова. Потоки монет на международных путях контролировала и распределяла княжеская дружина, религия которой становились синкретичной. Эту дохристианскую эпоху, в отличие от более поздней, и можно считать периодом «двоеверия».

В период с середины — второй половины X века по XII век бытовали кресты-привески так называемого «скандинавского типа» (кресты с тремя «шариками» на концах и схожие с ними). Они найдены в Гнёздове, Киеве, Саркеле (Белой Веже), Изборске и других местах. Это могли быть изделия местного производства, поскольку в Киеве обнаружена бронзовая литейная формочка для их изготовления. Концентрация крестов «скандинавского типа» наблюдается в земле радимичей и во Владимиро-Суздальском ополье. Кресты этого типа могут иметь византийское происхождение, поскольку близкие по стилистке кресты с концами в виде трилистников известны из раскопок Херсонеса и Коринфа. Византийские аналоги имеют и круглые подвески с прорезными крестами[10]. Редко встречаются нательные кресты с изображением Христа, изготовленные из серебра или бронзы. Они происходят преимущественно из городов, реже из курганов, расположенных на важнейших торговых путях — днепровском (путь «из варяг в греки») и волжском[11]. Кресты-реликварии (энколпионы), произведённые в византийских или болгарских мастерских X—XI веков, на Руси принадлежат к числу редких артефактов[10]. Образки XI века, кроме того, происходят из Тмутаракани и из одного кургана Суздальского ополья (село Городище), раскопанного ещё А. С. Уваровым[11]. Кресты, найденные в камерных гробницах, демонстрируют роль дружины в процессах христианизации. Первая волна христианизации затронула именно дружину, поэтому её представители носили нательные кресты. Ранняя христианизация охватывала районы Киева, правобережья Среднего Днепра (Искоростень), Гнёздова, северо-запада (Ладога, Псков, Новгород), Верхнего Поволжья (Тимерёво, Углич), юго-запада (Плеснеск), запада (Минск), востока (Рязань, Воин) и бассейна Дона (Белая Вежа)[10][11]. Большая часть находок крестовидных привесок на Руси и в Скандинавии идентична, что может говорить об участии Руси в христианизации Северной Европы[10].

В курганах второй половины XII — начала XIII века число крестов и образков возрастает. Значительная часть их происходит из городов. Известны курганные захоронения с крестиками на груди, которые при этом сопровождались орудиями труда и богатым инвентарем, что может говорить о неполной христианизации умерших. Вместе с тем часть крестов использовалась в качестве украшений наряду с другими элементами женского металлического убора. В курганах второй половины XII — начала XIII века выделяются и захоронения, произведённые непосредственно по христианскому обряду, но число их очень невелико. Как правило, в таких погребениях обнаруживается крест или образок на груди при отсутствии иных вещевых находок. Таковы, например, отдельные курганные захоронения при сёлах Городище, Старово, Кабанское, Васильки и Ненашевское в Северо-Восточной Руси, раскопанные А. С. Уваровым. К числу таких же погребений принадлежит одно из захоронений в Акатово в Подмосковье[11].

Вторым по распространённости типом подвесок после крестов были лунницы. В Х—ХIII веках они имели широкое распространение практически на всей славянской территории. Однако в достоверно языческих славянских древностях VI—VII веков двурогие лунницы или какие-либо их возможные прототипы отсутствуют. Их появление связано с проникновением в славянскую среду в конце VII — начале VIII веков комплекса филигранно-зернёных женских украшений (Залесский клад) в составе первой волны византийского влияния. Вторая волна влияния предположительно связана с падением Аварского каганата и формированием уже славянского раннегосударственного комплекса престижных филигранно-зернёных женских украшений Великой Моравии. Оттуда он был заимствован соседями — Русью и Польшей. В Х—ХIII веках параллельно с видоизменением формы и декора, широкорогие лунницы вытесняются новыми типами — остророгими, круторогими, замкнутыми, крестовключённымии др. Эти типы имеют прямые византийские прототипы, в свою очередь восходящие к римским лунницам III—IV веков. Эволюция лунниц может быть сравнима с распространением амулетов-змеевеков, число находок которых на территории Руси на несколько порядков превышает число их византийских прототипов[9].

Личный убор, начиная с античной эпохи, воплощал «космический порядок», и лунница может рассматриваться как его составная часть[10], в качестве отражения культа луны. В Х веке лунницы в большей мере исполняли декоративную функцию, поскольку весь сканно-зернёный убор этого периода подчинялся идее престижности атрибутов древнерусской знати. В ХІ—ХІІ веках лунница и изображение луны в целом трансформировались в символ Богородицы.

Уже со второй половины Х века известны древнерусские лунницы в одном ожерелье с крестами и подвески, объединяющие в себе лунницу и крест, которые принято интерпретировать в качестве свидетельств религиозного синкретизма. Сочетание креста и полумесяца вписывается в языческую космологическую символику: крест и полумесяц символизируют солнце и луну; но вместе с тем в христианской традиции луна символизирует Богородицу, в то время как солнце — Христа. Это толкование соответствует каноническим текстам и поддерживается ими: Христос именуется «Солнцем правды» или «Солнцем праведным» («sol justitiae» — Мал. IV, 2), а Богородица может связываться с апокалиптическим образом — «И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд» (Откр. 12:1)[12].

- ↑ 1 2 Радугин, 2001.

- ↑ Пиккио, Рикардо. Slavia Orthodoxa. Литература и язык. — М.: Знак, 2003.

- ↑ 1 2 Каравашкин А. В. Литературный обычай Древней Руси (XI —XVI вв.). — М.: РОССПЭН, 2011. — 544 с.

- ↑ Петрухин В. Я. Русь в IX—X веках. От призвания варягов до выбора веры. — 2-е изд., испр. и доп. М. : Форум : Неолит, 2014.

- ↑ Живов В. М. Религиозная реформа и индивидуальное начало в русской литературе XVII века // Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 320.

- ↑ 1 2 3 Всемирная История, 1957.

- ↑ Рабинович, 1986.

- ↑ Общественные основы культуры и искусства славянских племен

- ↑ 1 2 Хамайко Н. Древнерусские лунницы XI—XIII вв.: проблема происхождения и семантики // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей. Вип. 20. Переяслав-Хмельницький, 2008. С. 319—338.

- ↑ 1 2 3 4 5 Петрухин В. Я. Русь в IX—X веках. От призвания варягов до выбора веры. — 2-е изд., испр. и доп. М. : Форум : Неолит, 2014. С. 398—407.

- ↑ 1 2 3 4 Седов В. В. Распространение христианства в Древней Руси // Краткие сообщения Института археологии. 1993. Вып. 208. С. 3—11.

- ↑ Успенский Б. А. Солярно-лунная символика в облике русского храма // Успенский Б. А. Крест и круг : Из истории христианской символики. М. : Языки славянских культур, 2006. С. 225—258.

- Бычков В. В. Русская средневековая эстетика XI—XVII века. — М., 1995.

- Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. — М.: Знак, 2006. — 472 с. — 800 экз. — ISBN 5-9551-0115-2.

- История культуры Древней Руси / Под общ. ред. акад. Б. Д. Грекова и проф. М. И. Артамонова. — Л., 1951.

- Книжные центры Древней Руси: Книжники и рукописи Соловецкого монастыря / Рос. акад. наук. Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом); Отв. ред. С. А. Семячко. — СПб., 2004.

- Колесов В. В. Источники древнерусской культуры и истоки русской ментальности // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2001. — № 1 (3). — С. 1–9.

- Культура Древней Руси // Культурология: Учебное пособие / Сост. отв. ред. А. А. Радугин. — М.: Центр, 2001. — 304 с. (недоступная ссылка) (копия)

- Культура Киевской Руси // Всемирная История в десяти томах / Академия наук СССР. Институт истории. Институт народов Азии. Институт Африки. Институт Славяноведения. Под ред. В. В. Курасова, А. М. Некрича, Е. А. Болтина, А. Я. Грунта, Н. Г. Павленко, С. П. Платонова, А. М. Самсонова, С. Л. Тихвинского. — Соцэкгиз, 1957. — Т. 3. — С. 261—265. — 896 с. (копия)

- Любимов Л. Искусство Древней Руси. — 1981. — 336 с.

- Остроумов Н. И. Свадебные обычаи в Древней Руси. — Типография И. Д. Фортунатова, 1905. — 70 с.

- Прохоров Г. М. Древняя Русь как историко-культурный феномен. — СПб., 2010.

- Рабинович Е. Г. Древнерусская одежда IX—XIII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы: Материалы к историко-этнографическому атласу / Рабинович М. Г. (отв.ред.). — М.: Наука, 1986. — С. 40–111. — 273 с.

- Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: Историко-бытовые очерки XI—XIII вв.. — М.: Территория, 200. — 256 с. — (Памятники русской исторической мысли). — 1000 экз. — ISBN 5-900829-19-7.

- Рыбаков Б. А. Декоративно-прикладное искусство Руси Х—XIII веков. — Аврора, 1971. — 118 с.

- Рыбаков Б. А. Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. — М.: Академический проект, 2016. — 495 с. — ISBN 978-5-8291-1894-5.

- Скурат К. Е. Православные основы культуры в памятниках литературы Древней Руси. — М.: НОУ Институт экспертизы образовательных программ и государственно-конфессиональных отношений, 2006. — 128 с. — 5000 экз. — ISBN 5-94790-010-6.

- Старикова И. В., монахиня Елена (Хиловская). История русского церковного пения начала XII — конца XVII в. в исследованиях 2000–2010 гг.: Библиографический список // Вестник церковной истории. — 2011. — № 3—4. — С. 311—336.

- Ульянов О. Г. Изучение семантики древнерусской миниатюры // Почитание святых на Руси: Матер. IV Российской науч. конф., посвященной памяти Святителя Макария (5-7 июня 1996 г.) / Администрация г. Можайска, Программа «Храм» Санкт-Петербургского фонда культуры, Об-во памяти святителя Макария, Российская Академия художеств, УНИКОМБАНК. Вып. IV. Ч. II. Можайск, 1996. С. 108-119.

- Фёдоров Г. Б. По следам древних культур. Древняя Русь. — М.: Государственное издательство культурно-просветительной литературы, 1953. — 403 с.

- Чёрная Л. А. История культуры Древней Руси. — М.: Логос, 2007. — 288 с. — ISBN 978-5-98704-035-3.

Архитектура Руси в 14-16 вв. (стр. 1 из 2)

ПРОФЕССИОННАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 59

Реферат по истории на тему:

Культура и быт Руси

XIV – XVI веков.

Выполнила: студентка 1 курса,

очн. ф. обучения, группы 9-10

Маштакова М.Ю.

Проверила: Василевская Г.Г.

ТОЛЬЯТТИ 2000

План:

1. Введение ……………………………………………………………… 3

2. Возрождение архитектуры Руси после монголо-татарского нашествия …………………………………………………………….. 3

3. Архитектура Новгорода ……………………………………………… 4

4. Архитектура Пскова ………………………………………………… 4

5. Архитектура Москвы ………………………………………………… 5

6. Новшества в архитектуре 14-16 в.в. ………………………………… 6

Список используемой литературы ………………………………….. 9

1. Введение

С X в. Почти половина Европейской части России вошла в состав феодального Древнерусского государства, где сложилась самобытная художественная культура с рядом местных школ (юго-западные, западные, новгородско-псковская, владимиро-суздальская), накопившая опыт строительства и благоустройства городов, создавшая замечательные памятники древнего зодчества, фрески, мозаики, иконописи. Её развитие было прервано монголо-татарским нашествием, приведшим Древнюю Русь к экономическому и культурному упадку и к обособлению юго-западных земель, вошедших в состав польско-литовского государства. После полосы застоя в размещавшихся на территории России Древнерусских землях с конца XIII в. начинает складываться собственно русская (Великорусская) художественная культура. В ее развитии ощутимее, чем в искусстве Древней Руси, проявилось воздействие городских низов, ставших важной общественной силой в борьбе за избавление монголо-татарского ига и объединение русских земель. Возглавившая уже в XIV в. Эту борьбу великокняжеская Москва синтезирует достижения местных школ и с XV в. становится важным политическим и культурным центром, где складываются проникнутое глубокой верой в красоту нравственного подвига искусство Андрея Рублева и соразмерная человеку в своем величии архитектура Кремля. Апофеоз идей объединения и укрепления русского государства воплотили храмы-памятники XVI в. С развитием экономических и общественных отношений в XVII в. окончательно ликвидируется обособленность отдельных областей, и расширяются международные связи, в искусстве нарастают светские черты. Не выходя в целом почти до конца XVII в. за рамки религиозных форм, искусство отражало кризис официальной церковной идеологии и постепенно утрачивало цельность мировосприятия: непосредственные жизненные наблюдения разрушали условную систему церковной иконографии, а заимствованные из западноевропейской архитектуры детали вступали в противоречие с традиционной композицией русского храма. Но этим отчасти подготовлялось решительное освобождение искусства от влияния церкви, совершившееся к началу XVIII в. в результате реформ Петра I.

2. Возрождение архитектуры Руси

после монголо-татарского нашествия

После монголо-татарского нашествия долгое время летописи упоминают лишь о строительстве недошедших до нас деревянных сооружений. С конца XIII в. в избежавшей разорения Северо-западной Руси возрождается и каменное зодчество, прежде всего военное. Возводятся каменные городские укрепления Новгорода и Пскова, крепости на приречных мысах (Копорье) или на островах, порой с дополнительной стеной у въезда, образующей вместе с основной защитный коридор – «захаб» (Изборск, Порхов). С середины XIV в. стены усиливаются могучими башнями, в начале над воротами, а затем и по всему периметру укреплений, получающих в XV веке планировку, близкую к регулярной. Неровная кладка из грубо отесанного известняка и валунов наделяло сооружение живописью и усиливало их пластическую выразительность. Такой же была кладка стен небольших однокупольных четырехстолпных храмов конца XIII – 1-й половины XIV вв., которым обмазка фасадов придавала монолитный облик. Храмы строились на средства бояр, богатых купцов. Становясь архитектурными доминантами отдельных районов города, они обогащали его силуэт и создавали постепенный переход представительного каменного кремля к нерегулярной деревянной жилой застройке, следующей естественному рельефу. В ней преобладали 1-2 этажные дома на подклетах, иногда трехчастные, с сенями посередине.

3. Архитектура Новгорода

В Новгороде развивалось его прежняя планировка, прибавилось улиц, ведущих к Волхову. Каменные стены Детинца и Окольного города, а так же церкви построенные на средства отдельных бояр, купцов, и групп горожан, изменили облик Новгорода. В XIII-XIV вв. зодчие переходят в завершениях фасадов церквей от полукружий-«закомар» к более динамичным фронтонам – «щипцам» или чаще к трехлопастным кривым, отвечавшим форме сводов, более низких над углами храма. Величественны и нарядны храмы 2-й половины XIV в. – поры расцвета новгородской республики, — полнее отражавшее мировоззрение и вкусы горожан. Стройные, удлиненных пропорций, с покрытием на восемь скатов по трехлопастным кривым, которое позднее часто переделывалось на пощипцовое, они совмещают живописность и пластическое богатство архитектурного декора (уступчатые лопатки на фасадах, декоративные аркады на апсидах, узорная кирпичная кладка, рельефные «бровки» над окнами, стрельчатые завершения перспективных порталов) с тектонической ясностью и компактностью устремленной вверх композиции. Широкая расстановка столбов внутри делала просторнее интерьеры. В XV в. Новгородские храмы становятся интимнее и уютнее, и них появляются паперти, крыльца, кладовые в подцерковье. С XIV-XV вв. в Новгороде появляются каменные жилые дома с подклетками и крыльцами. Одностолпная «Грановитая палата» двора архиепископа Евфимия, построенные при участии западных мастеров, имеет готические нервюрные своды. В других палатах стены членились лопатками и горизонтальными поясками, что перешло в монастырские трапезные XVI в.

4. Архитектура Пскова

В Пскове, ставшем в 1348 г. независимым от Новгорода, главный, Троицкий собор имел, судя по рисунку XVII в., закомары, расположенные на разных уровнях, три притвора и декоративные детали, близкие новгородским. Поставленный в кремле (Кром) на высоком мысу при слиянии Псковы и Великой, собор господствовал над городом, который рос к югу, образуя новые, огражденные каменными стенами части, прорезанные улицами, ведущими к кремлю. В дальнейшем псковичи разрабатывали тип четырехстолпной трехапсидной приходской церкви с позакомарным, а позднее и восьмискатным пощипцовым покрытием. Галереи, приделы, крыльца с толстыми круглыми столбами и звонницы придавали этим, словно вылепленным от руки приземистым постройкам, возводившимся вне кремля, особую живописность. В псковских бесстолпных одноапсидных церквях XVI в. барабан с куполом опирался на пересекающиеся цилиндрические своды или на ступенчато расположенные арки. В Пскове, как и в Новгороде улицы, имели бревенчатые мостовые и были так же застроены деревянными домами.

5. Архитектура Москвы

С началом возрождения Москвы в ней в 1320-1330-х гг. появляются первые белокаменные храмы. Не сохранившийся Успенский собор и собор Спаса на Бору с поясами резного орнамента на фасадах восходили по типу к четырехстолпным с тремя апсидами владимирским храмом домонгольской поры. Во второй половине XIV в. строятся первые каменные стены Кремля на треугольном в плане холме при впадении Неглинной в Москву-реку. На востоке от Кремля расстилался посад с параллельной Москве-реке главной улицей. Схожие по плану с более ранними, храмы конца XIV – начала XV вв. благодаря применению дополнительных кокошников в основании барабана, приподнятого на подпружных арках, получили ярусную композицию верхов. Это придавало зданиям живописный и праздничный характер, усиливавшийся килевидными очертаниями закомар и верхов порталов, резными поясками и тонкими полуколонками на фасадах. В соборе московского Андроникова монастыря угловые части основного объема сильно понижены, а композиция верха особенно динамична. В бесстолпных церквах московской школы XIV- начала XV вв. каждый фасад иногда увенчивался тремя кокошниками. В формировании к концу XV в. централизованного государства выдвинуло задачу широко развернуть строительство крепостных сооружений в городах и монастырях, а в его столице – Москве – возводить храмы и дворцы, отвечающие ее значению. Для этого были приглашены в столицу зодчие и каменщики из других русских городов, итальянские архитекторы и инженеры по фортификации. Основным строительным материалом стал кирпич. Московский Кремль, вмещавший резиденции великого князя, митрополита, соборы, боярские дворы, монастыри, был во второй половине XV в. расширен до нынешних размеров, а посад охватил его с трех сторон и был прорезан радиальными улицами. На востоке от Кремля возникла Красная площадь, часть посада была окружена в 1530-х гг. каменной стеной, а затем каменная стена Белого города и деревоземляная стена Земляного города окружили столицу двумя кольцами, что и определило радиально — кольцевую планировку Москвы. Монастыри-крепости, защищавшие подступы к городу и созвучные Кремлю по своему силуэту, со временем стали композиционными центрами окраин Москвы. Радиальные улицы с бревенчатыми мостовыми вели к центру через увенчанные башнями ворота Земляного и Белого городов. Жилая застройка городских улиц состояла в основном из деревянных домов, имевших два – три этажа на подклетах, отдельные крыши над каждой частью дома, средние сени и крыльцо. Кремли других городов, как и в Москве, следовали в своих планах рельефу местности, а на ровных местах имели правильные прямоугольные планы. Крепостные стены стали выше и толще. Навесные бойницы и зубцы в виде ласточкина хвоста примененные итальянскими архитекторами в Московском Кремле, появились и в кремлях Новгорода, Нижнего Новгорода, Тулы и др. Позднее башни стали декорироваться лопатками и горизонтальными тягами, а бойницы – наличниками. Свободнее от новых влияний были крепости дальних Кирилло-Белозерского и Соловецкого монастырей, с мощными стенами и башнями, сложенными из крупных валунов и почти лишенными украшений.

презентация на тему:Русская культура XIV-XV веков:архитектура

Слайд 1

Выполнила: Захарова Юлия, ученица 10 А класса МБОУ «СОШ №22» г .АБАКАН,Республика Хакасия Русская культура XIV-XV веков: архитектураСлайд 2

Русская культура XIV – XV веков, хотя и не была чужда заимствованиям с Запада и Востока, в основном развивала собственные традиции предшествовавшего периода. Русская средневековая культура в силу особенностей своего формирования была не просто региональным вариантом европейской культуры. Это была другая культура, основывающаяся на православии. Определяя основное содержание и направление историко –культурного процесса средневековой Руси, следует отметить, что культура уходила своими корнями в народное творчество и имела в нем главную питательную среду своего развития.

Слайд 3

I этап ( с 1240 г. до сер. XIV в .): характеризуется заметным упадком во всех областях культуры (в связи с монголо –татарским завоеванием и одновременной экспансией со стороны немецких, датских, шведских, литовских и польских феодалов). II этап (вторая половина XIV – XV века ): отмечен подъемом национального самосознания, возрождением русской культуры. Именно Московскому княжеству было суждено, преодолевая феодальную раздробленность Руси, возглавить борьбу против Золотой Орды и к концу XV века завершить оба процесса созданием единого и независимого государства. Этапы

Слайд 4

В 14-15 веке в связи с централизацией государства украшается Москва (при Иване Калите развивается каменное строительство). При Дмитрии Донском впервые возведен белокаменный Кремль. Во время ига реставрируется серия старых русских храмов. Благодаря достройкам и перестройкам появляется тенденция к кристаллизации русского национального архитектурного стиля на основе синтеза традиций Киевской и Владимиро-Суздальской земли, что в будущем стало образцом для последующего строительства в конце 15 — начале 16 века. Архитектура

Слайд 5

Появляются первые белокаменные храмы. Во второй половине XIV в. строятся первые каменные стены Кремля на треугольном в плане холме при впадении Неглиной в Москву-реку. По совету Софьи Палеолог приглашались мастера из Италии. Цель этого — отобразить мощь и славу русского государства. Итальянец Аристотель Фиорованти съездил во Владимир, осмотрел Успенский и Дмитриевский соборы. Он удачно сумел объединить традиции русского и итальянского зодчества. В 1479 году удачно завершил возведения главного храма русского государства — Успенского собора Кремля. Вслед за этим была построена гранитовая палата для приема иностранных посольств.

Слайд 6

Белокаменный кремль при Дмитрии ДОнском

Слайд 7

Успенский собор московского кремля

Слайд 8

Троицкий собор троице-сергиевой лавры

Слайд 9

Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря

Слайд 10

Успенский собор кирилло-белозерского монастыря

Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.

Уже с конца XIII века начинается рост экономического и политического значения Москвы. Территория Московского княжества расширяется, включая ряд важных в экономическом и стратегическом отношении городов и областей. Авторитет Москвы увеличивается в связи с переездом сюда митрополита и превращением ее в общерусский церковный центр. Возрождение и развитие производительных сил страны, рост городского ремесла, расширение торговых связей, а также интересы борьбы с монголо-татарскими захватчиками создавали необходимые условия для объединения разрозненных русских княжеств в единое государство. Инициатором создания Русского государства и становится Москва, начинающая борьбу за роль общерусского центра с другими княжествами. Ее сильнейшим противником выступает Тверское княжество, однако победительницей в этой борьбе выходит Москва.

Во второй половине XIV века роль Москвы как столицы формирующегося Русского государства становится общепризнанной. Московская великокняжеская власть, успешно преодолевающая сепаратистские устремления феодалов Твери, Рязани, Нижнего Новгорода, стала единственной силой, способной объединить Русь и дать отпор Литовскому княжеству и Золотой Орде. Разгром полчищ Мамая на Куликовом поле (1380) был одним из крупнейших событий в истории русского народа, поднявшим его веру в свои силы и закрепившим авторитет Москвы как центра освободительной борьбы. Так же успешно выдержало Московское княжество разгоревшуюся во второй четверти XV века тяжелую феодальную войну, в которой против объединения Руси выступили реакционные силы удельно-княжеской оппозиции.

В тесной связи с процессом создания Русского централизованного государства и сложением великорусской народности шел быстрый подъем культуры и искусства. Москва была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры.

Первые монументальные здания в Москве возведены уже в конце XIII века. Это Успенский и Архангельский соборы в Московском Кремле, просуществовавшие, по-видимому, сравнительно недолго и уже через полвека замененные новыми постройками. Судить о типе или композиции древнейших храмов нет возможности, так как от них сохранились лишь незначительные остатки. Однако сама их белокаменная техника и резные детали свидетельствуют о том, что Москва с первых шагов продолжала традиции владимиро-суздальского зодчества.

Оживление строительства в Москве относится ко времени ее усиления при Иване Калите во второй четверти XIV века. В отличие от Новгорода и Пскова монументальное зодчество здесь с самого начала приобрело государственный целеустремленный характер. В этом смысле история московского зодчества схожа с владимиро-суздальской: московские князья выступали продолжателями объединительной политики «владимирских самовластцев» XII — XIII веков, а развитие культуры прочно опиралось на владимирское наследство.

Каменные постройки этого времени — Успенский собор (1326—1327), церковь Спаса на Бору (1330), Архангельский собор (1333) и церковь-колокольня Иоанна Лествичника (1329) — все были возведены в Московском Кремле. Они также не сохранились и известны лишь по данным археологических раскопок, отдельным деталям и сведениям письменных источников. Все храмы были белокаменными. Довольно крупный Успенский собор, возможно, повторял план и конструкцию суздальского собора XIII века. Стены его украшал белокаменный резной декор в виде аркатурного фриза. Однако в церкви Спаса на Бору место аркатурно-колончатого пояса заняла тройная лента плоской орнаментальной резьбы. Церковь-колокольня Иоанна Лествичника, видимо, столпообразная (типа «под колоколы»), играла роль дозорной вышки Кремля, образуя центральную вертикаль его ансамбля. Кроме каменных, в Москве строили много деревянных храмов. Дубовой была и новая крепость Кремля (1339). Постройки времени Ивана Калиты предопределили композицию центрального ансамбля Кремля на десятилетия.

Успенский собор на Городке в Звенигороде. Реконструкция

Строительство второй половины XIV века связано с подготовкой к решительной схватке с Ордой. Московский Кремль расширяется и получает каменные стены протяжением около двух километров с девятью башнями (1367). Белокаменные храмы сооружаются также в Коломне и Серпухове — важнейших стратегических пунктах приближавшейся национально-освободительной борьбы. Крупнейшей постройкой был не дошедший до нас Успенский собор в Коломне, законченный накануне Куликовской битвы.

В целом за вторую половину XIV века московские мастера возвели не менее десяти белокаменных храмов. В этот период московское зодчество набирает силы и накапливает художественный опыт, отраженный в его последующих памятниках. Древнейшие из дошедших до нас памятников московской архитектуры относятся к концу XIV века. Лучший из них — Успенский собор на Городке в Звенигороде (конец XIV века) — придворный храм соперника Василия II князя Юрия Звенигородского. Стройный и изящный, приподнятый на высоком цоколе, с легкой главой, храм изысканно и сдержанно украшен. Тонкие лопатки с полуколоннами членят его фасады, завершенные килевидными закомарами, тройная лента плоского резного орнамента опоясывает здание на уровне хоров, идет по верху апсид и барабана главы (ил. 55, 56). Маленькие оконца, освещающие идущую внутри стены лестницу на хоры, оформлены в виде нарядных фигурных розеток; узкие окна обрамлены тонкими тягами; к перспективным порталам с килевидными архивольтами ведут лестницы. Столбы храма широко раздвинуты, усиливая значение центрального пространства. Над сводами возвышаются диагональные закомары, а подножие барабана украшено кокошниками. Зодчим этого собора был выдающийся мастер, блещущий превосходной техникой кладки и тонким пониманием особенностей архитектурной композиции.

55. Успенский собор на Городке в Звенигороде. Конец XIV в. Фрагмент фасада

56. Успенский собор на Городке в Звенигороде. Конец XIV в. Глава

57. Спасский собор Андроникова монастыря в Москве. 20-е гг.

XV в. (?)

58. Спасский собор Андроникова монастыря в Москве. 20-е гг. XV в. (?). Портал

Рука того же зодчего видна и в Рождественской церкви Московского Кремля (1393, ее нижняя честь сохранилась в составе более поздней постройки). Об этом говорит совпадение архитектурных форм, в частности порталов и маленьких окон, оформленных в виде розеток. Но если звенигородский собор своей легкостью и изяществом напоминал храм Покрова на Нерли, то в кремлевском храме зодчий следовал другому, более торжественному образцу — дворцовому собору Боголюбского замка, повторив его круглые колонны.

54. Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря в Загорске. 1422—1423

В начале XV века были построены соборы Троицкий (1422—1423, ил. 54) Троице-Сергиева и Рождественский (1405) Саввино-Сторожевского монастыре. В отличие от Успенского собора в Звенигороде оба монастырских храма сурово массивны и статичны. Здесь нет легких фасадных полуколонок, а тройная полоса резного пояса в Сторожевском соборе пересекает плоскости широких лопаток. Даже второй ярус закомар отреставрированного ныне Троицкого собора как бы распластывается по горизонтали. В композиции здания господствует крупная глава. Вместе с тем в интерьерах храма зодчие стремятся преодолеть ресчлененность пространства: столбы расставлены широко, нет столь характерных для предшествующей архитектуры хоров.

В некоторых памятниках московского зодчества второй половины или конца XIV века (Никольская церковь в селе Каменском, остатки ряда храмов в Коломне) можно отметить иную строительную традицию, быть может, связанную с участием в строительстве балканских мастеров.

Существенно новое в московскую архитектуру внесли зодчие Спасского собора Андроникова монастыря в Москве (датировка неясна, быть может, 20-е годы XV века, ил. 57, 58). Они решительно переработали всю композицию храма. Видоизменен основной четверик здания: его угловые части резко опущены, так что центральные членения фасадов кажутся энергично поднятыми. Большой подъем подпружных арок создал основу второго яруса из трехлопастных арок с крупными кокошниками, повернутыми по диагонали. В основании стройного барабана главы — венок меньших кокошников. Килевидное очертание кривых подчеркнуло динамику сложного ярусного верха, проникнутого активно нарастающим кверху движением как бы пружинящих арок.

Рассмотренные памятники XIV — начала XV века свидетельствуют о большой творческой работе зодчих, росте самобытных черт, коренном переосмыслении крестовокупольной системы храма. Собор Андроникова монастыря — высшая точка этих исканий. Зодчество данного периода (каменное и деревянное) подготовило художественные открытия конца XV—XVI веков, полагающие начало общерусской национальной архитектуре.

Одновременно с московским развертывается каменное строительство в Тверском княжестве. К сожалению, тверские памятники тех лет почти все погибли. Раскопками были вскрыты остатки двух храмов в Старице: четырехстолпного собора архангела Михаила (1398) и маленького бесстолпного одно-апсидного храма Николы (1404). Единственная сохранившаяся постройка тверских зодчих — церковь Рождества Богородицы в селе Городне на Волге (вторая четверть XV века). Судя по этим памятникам, тверские зодчие, как и московские, основывались на владимирских традициях, также стремясь к переработке крестовокупольной системы (повышенные подпружные арки, ярусность композиции), но делали это менее решительно.

Русская культура XIV–XV веков

Возрождением, после длительного застоя в культурном развитии, принято считать XIV-XV столетия, когда земли были освобождены от постоянных набегов монголо-татарского войска. В таких городах, как Москва, Нижний Новгород, Псков, Ростов, Новгород, Тверь начали, проходить работы по восстановлению монастырских школ. В монастырях переписывали старые книги и создавали новые, развивалась живопись, и строились храмы. Свой весомый вклад в развитии культуры русского народа XIV–XV столетий сделали: писатель и монах Логофет Пахомий, путешественник Афанасий Никитин, среди живописцев это — Андрей Рублев, Черный Даниил и Феофан Грек, Фиораванти Аристотель, Алевиз и Марко — архитекторы.

Летопись и сказание XIV–XV столетия

Быстрыми темпами возрождалось летописание, которое рассказывало историю русского народа со времен правления Рюрика. Главной целью летописей было донести до народа идею единства Русских земель. В XIV столетии летописи пишутся в монастыре Троице-Сергиевском и храмах города Москвы. В этот период была написана летопись «Русский хронограф», в которой описывали объединение русских княжеств против монголо-татарского войска. Самым объёмным произведение считается «Сказания о мамаевом побоище».

Новым письменным жанром эпохи было сказание или житие, которое рассказывало о жизни светских или духовных лиц. Популярным чтением народа этой эпохи стало «Житие Сергия Радонежского», которое написал Епифаний Премудрый в 1417–1418 года. Памятником культуры русского народа XIV века считается сказание «Зодонщица», в котором раскрываются события Куликовского сражения 1380 года. Известный рассказ о путешествиях «Хождение за три моря» написанный купцом А. Никитиным, который описывал события с 1466 по 1472 года.

В Троицко-Сергеевском, Кирило-Белозерском и Соловецком монастырях были открыты библиотеки, а также книгописные мастерские. Книги в эту эпоху были редкостью и создавались в основном на заказ. В эту эпоху дорогой пергамент и брест заменила бумага, которую привозили с Франции и Италии.

Развитие живописи

Периодом расцвета русской иконописи и святости припадает на XIV–XV столетия. Наиболее значимым для русской культуры этой эпохи стал Рублев Андрей. Основные работы иконописца:

— иконостас Троицкого собора в Троицко-Сергиевом монастыре;

— иконы «Жена-мироносица у гроба Христа» и «Троица».

Живопись в русской культуре XIV–XV веков относится, к золотому веку также популярными становится росписи фресками. В конце XIV века была создана художественная школа живописи, ее выходец Феофан Грек. Он сделал большой вклад в развитии школ искусства в таких городах, как Москва и Новгород. Феофан Грек расписал фресками: московский Благовещенский собор, Спасо-Преображенский собор, икону «Донской Богоматери», церкви Федора Стратилата Стенная и Успения Богоматери, иконостас Благовещенского собора.

Развитие архитектуры на Руси

На протяжении двух столетий выделяется два направление в архитектуре – это московское и новгородско-псковское. Московские архитектурные школы не меняли привычных направлений и опирались на владимиро-суздальское зодчество, а так как Москва закрепляла, за собой значение столицы это имело общенациональный характер.

Яркими архитектурами строениями русской культуры XIV–XV веков:

— собор Успения Сторожевского монастыря;

— Троицкая церковь в Троице-Сергиевском монастыре;

— церкви Спаса и Федора Стратилата;

— собор Андроникова монастыря.

Первые каменные архитектуры начали делать при Иване Калитине, который построил соборный ансамбль Кремля. В этом направлении продолжил работать Дмитрий Донской. В Москве была построенная Красная площадь, неподалеку стоял Кремль, и часть посада Китай-города все здания окружены двумя каменными стенами. Защитными зданиями вокруг города служили монастыри-крепости, сделаны из кирпичей. В Новгороде в 1433 году построенная Грановитая палата, а бояре стали строить себе каменные палаты. Каменный кремль в Новгороде был построен в 1302 году. Еще одним известным архитектором был сын Дмитрия Донского — Юрий Звенигородский, который продолжил строить здания из кирпичей. Его известными архитектурными монументами, которые были расписаны фресками, считаются:

— собор Саввино-Старожевского в Звенигородского монастыре;

— Троицкий собор на Александровской слободе;

— Успенский собор;

— Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

В русской культуре XIV–XV веков появляется исторический и поэтический народный жанр песен, в них прославлялся русский народ и его преданность отчизне. Отдельные музыкальные произведения были переписанные в летописи: «Сказание о граде Китеже» и «Слово о погибели Русской земли».